パンデミックにおける意志の未来(Will)について――SPAC『アンティゴネ』静岡駿府城公演2021に寄せて/三井武人

3.性差によって役割を変えるコロス

一つの役をムーバーとスピーカーに分けることによって、宮城版『アンティゴネ』でもう一つ強調されている点は、男性と女性の明確な立ち位置の違いと、それに必死に抵抗するアンティゴネの懸命な姿である。これはアンティゴネとイスメネの会話から明確に示されている。二人の会話は基本的には、それぞれのスピーカーによって進んでいくのだが、二人のスピーカーの後ろに立つ女性コロスも時折会話に参加する。例えば、クレオンの「お触れ」に反して、自らの命を賭けてまで兄ポリュネイケスを弔おうとする無謀とも言える計画を姉のアンティゴネから打ち明けられたイスメネが驚愕してしまう場面では、イスメネの感情を代弁するように、コロスが「あ!」と声を上げる。

他方、コロスがアンティゴネの感情を代弁することはここではない。このように女性の中で異質な存在として強調されているアンティゴネを、イスメネは「よく考えなければいけないのじゃないかしら、わたしたちが女で、男の人と戦うようには生まれついていないっていうことを。」と諭そうとする。しかし、それでも一貫して強い「意志」を押し通すアンティゴネにイスメネは、「ただこれだけは知っておいてね、お姉さまはわたくしたちにとって大事なお人なのです。」という言葉を最後に残して、姉の説得を諦めてしまう。ここでイスメネが繰り返す「わたしたち」がコロスに象徴される女性を指していることは明らかであるが、同時に彼女たちが男性である王の「お触れ」に背こうとする異質な女性であるアンティゴネを決して見放してはいないこともこの台詞によって強調されている。つまり、二人の会話の前半では、アンティゴネは女性の中でも特別な存在として描かれているが、徐々にアンティゴネの「意志」の強さが語られることによって、イスメネだけでなく、女性コロスまでも彼女に説得されてしまう。

かたや、クレオンの独白でもこれと同様に男性コロスが加わるのだが、女性コロスのように話者の台詞に感嘆符を打つような捕捉的なものではなく、直接的に会話に参与していく。例えば、第一エペソディオンのクレオンの独白では、力強いリズムに乗ってコロスが「ポリュネイケスを弔うべからず、追悼の意を表すべからず、死骸は埋葬せずに放置せよ、野良犬の食らうにまかせよ。これが余の気持ちだ。」とクレオンのスピーカー(阿部一徳)の言葉に覆い被さるように続いていく。これによって、権力を持つ王の力が強調されるだけではなく、王の「意志」がテーバイの男性市民の総意として提示される。

本作の初演当時の古代ギリシアでは、俳優も含め観客は男性のみだった。そして、たとえ劇場の外を出たとしても、男性が中心となって国を統治していた。そのような中で、テーバイの裏切り者とされたポリュネイケスを弔おうとするアンティゴネに同調する男性の観客は少なかっただろう。同様に、現代の上演においても、単に法に背く異端な女性として、アンティゴネが観客に解釈される危険性をはらんでいるだろう。ところが、宮城版『アンティゴネ』では、ムーバーとスピーカーを分ける二人一役とコロスの存在によって、これを回避している。要するに、ムーバー、スピーカー、コロスの三役がもたらす演出効果によって、アンティゴネは決して孤独な存在ではなくイスメネをはじめとした多くの女性に支えられているように描かれている。一方で、クレオンを始めとした国の政を担う男性の無慈悲とも言える傲慢さが、コロスによるクレオンの独白の反復という形で強調されていることによって、古代ギリシアの男性観客には受け入れ難かったであろうアンティゴネの主張は、現代の多くの観客に受け入れやすく分かりやすいものとして描かれている。という点で、宮城版『アンティゴネ』は作品の新たな解釈を現代の観客に向けて提示することに成功したと言えるのではないだろうか。

4.死者を弔うモチーフとしての「盆踊り」

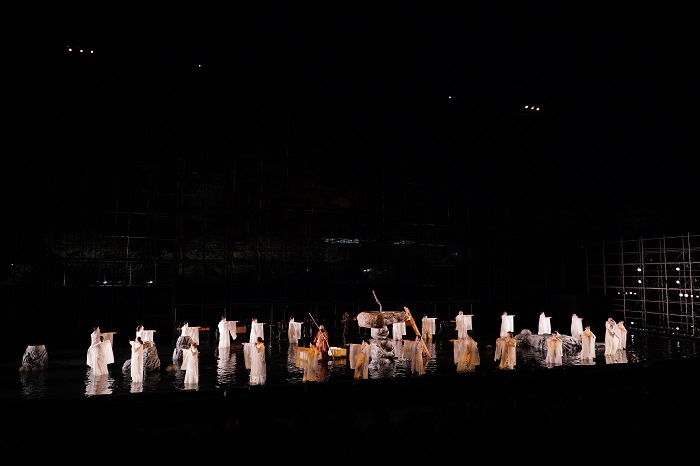

本作に限らず、吟遊詩人ホメロスの作と伝わる『イリアス』に代表される古代ギリシア文学において、「死者の弔い」はしばしば主題として扱われてきた。これは、侵略戦争が絶えなかった古代ギリシアでは「死者の弔い」が、医療の進歩が著しくかつ平穏な時代を生きる現代と比べて身近なものであったからであろう。このような死生観の違いを埋めるために、宮城版『アンティゴネ』では「盆踊り」がコロスの合唱の代わりに用いられている。「盆踊り」は近年急速に夏のイベント化しているが、本来はお盆の期間に死者を供養するための踊りである。つまり、劇中に「盆踊り」を用いることにより、一見、遠く離れた国の古代の神話の中での「死者の弔い」をめぐる問題を、私たち観客にとって身近で普遍的なものとして提示することが可能となる。

例えば、第二エペソディオンのクレオンとアンティゴネにイスメネを加えた三人の「ポリュネイケスの弔い」をめぐる会話では「この国の民の中で、そんな見方をするのはおまえだけだ。」と主張するクレオンに対して、「いいえ、この方々も同じ考えです。王様の前だから口をつぐんでいらっしゃるだけです。」とアンティゴネは応戦する。

これは、第一スタシオンの「盆踊り」の冒頭でコロスが「さてはこの場の皆さま方よ」と観客に呼びかけた直後の場面である。したがって、この連続した場面における「この方々」も同様に観客を指していると考えられるだろう。つい先ほどまでコロスの踊る「盆踊り」を見物していた観客は、アンティゴネから「この方々」と名指しされることによって、「ポリュネイケスの弔い」の正当性を問われるテーバイの国民として扱われている。それを裏付けるかのように、「盆踊り」は、この直後の場面の第二スタシモンでも披露され、ここでも「えーさてはこの場の皆様へ、ちょいと出ました歌い手がお耳よごしの一節を」とコロスが観客に呼びかける台詞が再び挿入されている。言うなれば、第二エペソディオンの三人(クレオン、アンティゴネ、イスメネ)の会話の前後に挿入された「盆踊り」での「呼びかけ」によって、観客にテーバイの国民として作品に参与するように求めていることが強調されている。これにより、作品の序盤では王族(身内)の中だけの揉め事とも取れる「ポリュネイケスの弔い」を巡る議論が、テーバイの国民すなわち私たち観客を巻き込んだ国家的問題であることが浮き彫りとなっていく。

さらに付け加えるならば、観客は、「ポリュネイケスの弔い」を巡る悲劇に終止符を打つためにテーバイの国民として「盆踊り」に参加するかを問われているとは言えないだろうか。しかし、これはただ単に「盆踊り」に参加するかどうかという安易な問いではなく、危険を犯してまで「掟」を破るかどうかの「踏み絵」とも言える。なぜなら、私たち観客が「盆踊り」に参加することは、アンティゴネと共に「ポリュネイケスの弔い」を行うことであり、すなわちクレオン(国家権力)の「掟」に背くこととして考えられるからだ。とは言っても、「盆踊り」は誰もが簡単に参加可能な開かれた「弔いの儀式」である。つまり、これらの場面で用いられる「盆踊り」には、一見すると絶対的である国家の「掟」であっても、それが間違っているという私たちの「意志(Will)」を総意として明確に示すこと(劇中においては「盆踊り」に参加すること)によって、容易にそれを覆すことができるという「未来(Will)」への可能性が内包されているのかもしれない。