パンデミックにおける意志の未来(Will)について――SPAC『アンティゴネ』静岡駿府城公演2021に寄せて/三井武人

6.おわりに 〜パンデミックにおける『アンティゴネ』の上演について〜

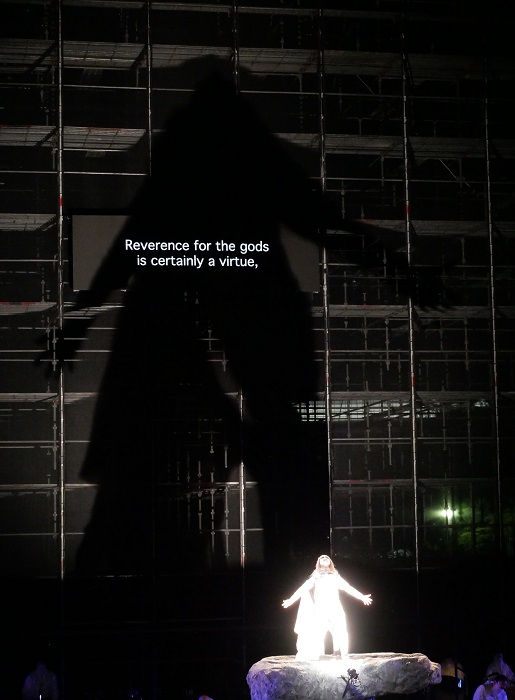

アンティゴネは自らの命を絶つ直前にコロスとの対話に臨む。この場面(第一コンモス)は「祖国の人々よ、私を見て下さい、最後の道を行く私を。もう二度と見ることのない光、お日様の輝きをこれを最後と」と強い「意志(Will)」を持ったアンティゴネがテーバイの人々(コロス)に語りかけるところから始まる場面であるが、アンティゴネ(ムーバー)の目線は会話相手のコロスではなく我々観客に向けられている。ここでも、アンティゴネはコロスを含めた観客をテーバイの市民(聴衆)として受け入れ、語りかけているのだ。その中で、観客が突きつけられる「意志(Will)」の選択は、次のように大変難しいものだ。権力を奪取するために自らの国に攻撃を加えたポリュネイケスの亡骸を法に背いてまで弔ったアンティゴネの行いは許されるのだろうか。さらには、アンティゴネは自らの命を賭けてまで兄の亡骸を弔わなければならなかったのだろうか。

前者の疑問に対してはすでに論じたように、宮城版『アンティゴネ』は、やはり「鎮魂の祝祭」であって、ポリュネイケスの過ちは死を持って清算されたと見なすことで、エテオクレスやポリュネイケスを含めた全ての死者(仏)を平等に扱うことを求めている。別の言い方をすれば、ここでアンティゴネが観客に求めるものは、クレオンに代表されるような政治権力が作り出した「掟」の真意を疑うということだけでなく、アンティゴネのように強い「意志(Will)」を貫くことである。すなわち、「憎しみ」や「ヘイト」といった言葉に代表されるような負の感情を排除し、全ての仏を平等に受け入れて「弔う」というアンティゴネが主張する「寛容さ」が観客に共有されることよって、本作が提示する「鎮魂の祝祭」というテーマがいっそう普遍性を持った政治的かつ社会的モチーフとして立ち上がってくると言えるだろう。

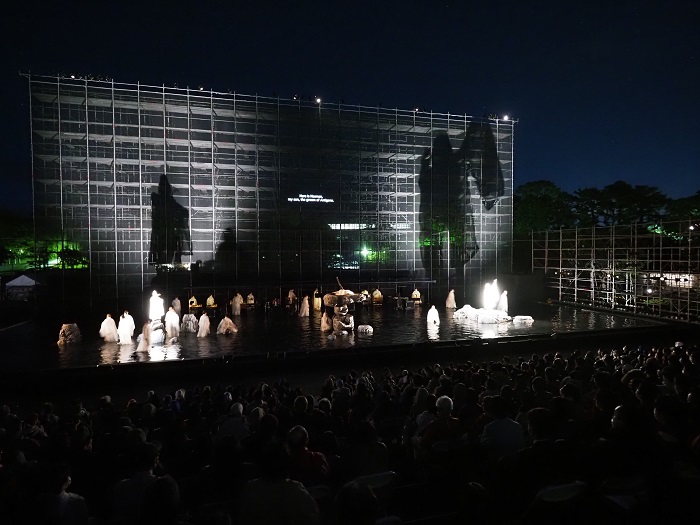

また、コロナ禍での舞台上演ということに着目すると、ムーバーを除く出演者は衣装の基調に合わせた白いガーゼのようなマスクを終始着用して舞台上で演技をしていた。これはもちろん出演者の感染対策を考慮したものであるが、カツラと同様に古代ギリシア時代の仮面劇を連想させるという点、つまりマスクを着用し顔を隠して(俳優の個性を排除して)神話の登場人物(神々やその子孫)を演じることは逆転の発想をもって、本作の歴史的普遍性を提示していたと言えるかもしれない。しかしながら、マスクを着用しながら演技をする俳優の姿は、コロナ禍の中、劇団員の感染防止に配慮しながらも上演を安全に成功させようと試行錯誤をした結果であることを、野外ではあるものの、同じくマスクを着用しながら鑑賞する観客に強く認識させたことはやはり間違いないだろう。

さらに、本作初演時には全く想定されていなかった「死者を弔うこと(葬儀を行うこと)」が著しく制限されているといった、まさにアンティゴネの葛藤と重なるような事態が起きているという事実が、作品を鑑賞する観客のうちに重くのし掛かってくる。これは、「死者を弔う権利」が必ずしも一様に与えられたものではないことを認識させられたという点において、『アンティゴネ』の解釈に新たな視点を私たち観客に提示したと言えるだろう。コロナ禍における「死者の弔い」に関して、『アンティゴネ』に言及しつつ、イタリアの哲学者ジョルジオ・アガンベンは、「感染拡大のリスクを回避する」という名目で、葬式が行われないまま死者が葬られている現状を、アンティゴネの時代から現代に至るまで無かったことであり、これは人類が野蛮と化したことに他ならないと批判している。要するに、今回のコロナ禍における『アンティゴネ』の上演で浮かび上がってきたものは、「死者の弔い」を認めないクレオン、言い換えるなら「死者の弔い」を認めない「掟」が我々の社会に生まれてしまったということ、さらには、アンティゴネのように亡くなった家族や友人の弔いが禁じられる可能性がある世界へと、この社会が変容してしまった現在、そして、それを引き継いでいく「未来(Will)」に対する不安であろう。これによって、たとえ「掟」で禁じられているものの、兄の魂の成仏のため、アンティゴネが強い「意志(Will)」をもって主張し続けた「ポリュネイケスを弔いたい」という願いは、私たちが生きる社会の現状(コロナ禍での制限された日常生活)と重なり合うことによって、いっそう現実的かつ切実なメッセージとして、観客に届いたのではないだろうか。

最後に、演劇の「未来(Will)」に関して言えば、宮城版『アンティゴネ』では「カツラ」、「僧侶」、「盆踊り」といったモチーフを用いながら、通常は舞台上では描かれることの無い「輪廻のように繰り返される円環」を通して、過去から現在、そして「未来(Will)」へと繋がる演劇の普遍性を描いていたように感じられた。ただ、アガンベンが述べているように、社会の「掟」によって「死者の弔い」までもが制限されるというかつてない非常事態に直面している今、演劇の普遍的な「未来(Will)」という点において、これまで受け継がれてきた演劇文化が、私たちの社会の中でこれからも引き継がれていくことができるかどうか疑念を抱かざるを得ない状況であることは事実だろう。現在も収束が見通せないパンデミックにおいては、感染拡大防止という観点から、未だに多くの演劇公演が中止、観客数の大幅な縮小、インターネットを介した無観客での上演などを余儀なくされている。そのような中、昨年の中止を経て、今回、客席に観客を入れた会場でSPACによって『アンティゴネ』が無事に上演されたということは、演劇の普遍性を社会に示したという点で、後に重要な意味を持つことになるかもしれない。