【思考の種まき講座】市原佐都子の演劇世界

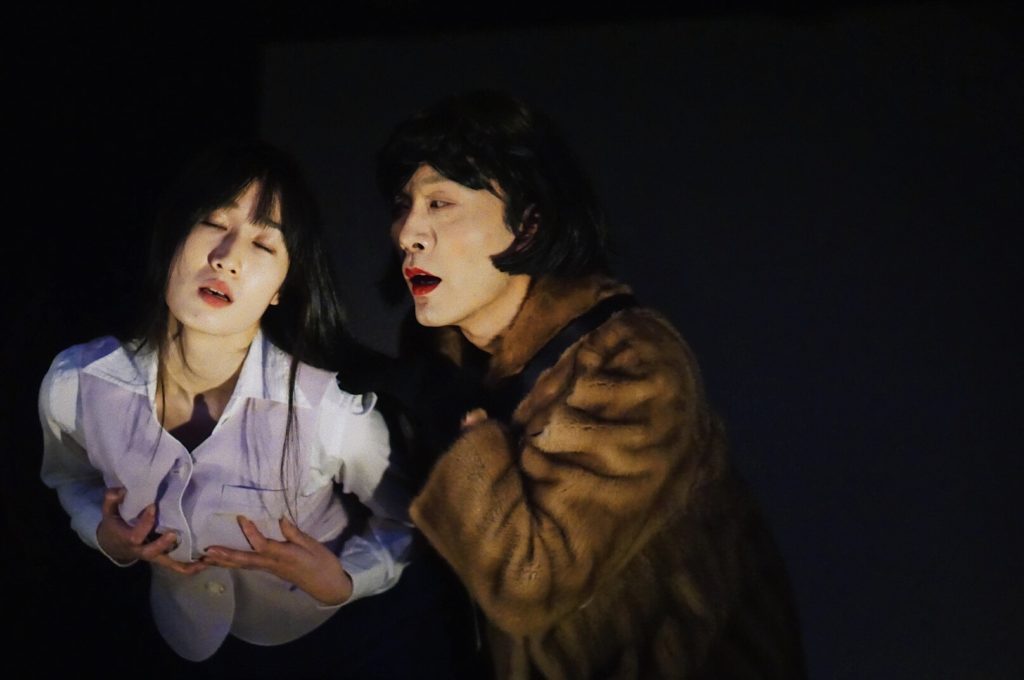

■『毛美子不毛話』(2016年)

【鈴木】『毛美子不毛話』で第61回岸田戯曲賞の最終候補になられます。この作品は、合皮のパンプスを履いた私が、本革のパンプスが売られているという噂の路地裏に迷い込んで、本革を履いているもう一人の私、職場の先輩、本革を売っているという怪しい人、巨根のおじさんに出会っていくという話です。一見、「本当の私」探しのように見えて、だんだん裏切られるというか、「本当の私」の多面性――そこにジェンダーや差別の問題なども絡んでくるんです。また、単にそうした差別を批判するだけではなく、それが内面化されているんだ、というところがとても面白い作品でした。

©mizuki sato

【鈴木】女性の置かれているある種のリアルな状況を語っていると同時に、それは状況批判でもあるけれど、自分の中にも差別や偏見があり、最後に踊らされる。この踊りという形で出てくるというのが面白いと思いますが、市原さんの作品は結構、踊るんですよね? でも踊りではなく、踊らされてる?

【竹中】『虫』の時からそうだったと思うんですけど、一貫してリアルな演技を追求するようなことはなかったんです。市原さんのお話にも出ましたが、桜美林の演劇の授業では、台詞を言うということは、目の前にいる人をどう動かしたいかということだ、と。だから「おい」とか言う時に、本当にこっちを向いて欲しいのか向いて欲しくないのか、そういう何か関係性みたいなものを追求するような演技の授業もありました。でも市原さんの作品に関しては一貫して、何かリアルにやるというのはもう無理っていう、ここは嘘というか、舞台の上でリアルという言葉が出てきたことはないと思うんですよね。この後に出てくる『妖精の問題』でもブスという役があるんですけど、別に日常や現実の社会の中でのことではなくて、こちらのフィクションの中での「ブス」を探すという感覚が創作をしていてありました。

【鈴木】この作品の手応えというのは、いかがでしたか?

【市原】それまでハイペースでたくさん創っていたんですが、これを創る前年にそれが別に何にもならないなっていう感覚になって、もう続けていくのはキツイなって一回思ったんです。それで、ちょっと時間をかけて少人数でやってみようということでこの作品を創って、岸田戯曲賞にノミネートしてもらったので、すごくよかったです。

それで海外初公演としてこの作品を韓国(ソウルマージナルフェスティバル公式プログラム)でやらせてもらった時に、字幕を投影していたプロジェクターが落ちて、途中から字幕が出なくなったんです。お客さんがザワザワし出して、上演をストップしました。すぐに復旧するのは無理だから中止にしましょうということになったんです。でもその時のフェスティバルのディレクターのキョンソン君が「やろう」と、「字幕がないけど残りたい人は残ってください」って言ったんですね。そうしたらほとんどの人が残ってくれて、言葉も分からないから「何やってんだ?」って感じだと思うんですけど、みんな面白そうなところを探して、笑ったり拍手したり、ぜんぜん分からないのに観てくれて、私が最後にしょんぼり出てきても、みんな「ワッー!」って拍手してくれたんですよ。

その時に演劇観がすごく変わったというか、お客さんってメチャクチャありがたいなっていうことを思ったんですね。人に優しいのって素晴らしいなって、その時に初めて気づいた感覚になったんです。それまで結構、ひねくれたようなことしか言えない人だったと思うんですよね。でもこんなに真正面からよくしてもらって、それがかなりショッキングで、そこから人に嫌な思いをさせないとか、当たり前のことがすごく素敵だし、人を救うことだなっていうことを勉強しました。

【鈴木】それはその後、作品に反映されたという感覚はありますか?

【市原】あんまりないかも知れない……。

【竹中】創作の現場、過程にはすごく反映されたと思います。

■『妖精の問題』(2017年)

【鈴木】創作の過程ということで少しお聞きしたいと思います。『妖精の問題』は竹中さんのほぼ一人芝居ですが、その時のプロセスはいかがでしたか? この作品は、2016年に起きた相模原の事件を契機として、優生思想をテーマにしたものです。第1部が落語で「ブス」、第2部が音楽というか歌で「ゴキブリ」、第3部がセミナー形式の「マングルト」という構成です。

©Kai Maetani, courtesy of Kyoto Experiment.

【鈴木】この作品は沖縄の銘苅ベースでレジデンスをして、二人きりで創られたと聞いています。

【市原】銘苅ベースは、現在は提携カンパニーを公募したりしていると思うんですけど、まだそれを始める前に「お試しで来てみませんか?」と、呼んでもらって滞在させていただきました。劇場があって、2階に畳の広い部屋があり、そこに二人でお布団を敷いて寝て、お布団を畳んでその場所で稽古するという状況で、かなりつらかったです。2017年に数週間滞在させてもらいましたが、現在の銘苅ベースのことは知らないので、環境は変わっているかもしれません。

私も書きながらやっていたんですね。第1部の「落語」は割と書き終わっていたんですけど、2部・3部が書き終わっていなくって、「どうしよう、どうしよう」って私もすごくハラハラしていて、竹中さんも台詞がぜんぜん覚えられなくて「どうしよう、どうしよう」ってなっていて……。

【竹中】双方の苦しみが伝わってくる状況で、頑張りを見せたいけれど、それに付いていかない体があるみたいな、それがすべて同じ空間で行われているという地獄の状況でした。『毛美子不毛話』は、お二人の俳優さんたちが本当に素晴らしくて、市原さんからのディレクションに対してもその場で応えられ、10倍、20倍で返してくるという俳優さん。市原さんはそういう俳優さんたちとやることが多くて、割と演技に関してもイメージがあって、そのイメージを俳優さんに伝えると、結構すぐにやってもらえる。私は大学を卒業してから6年ぐらいフランスにいて、日本で活動を再開する初めての作品だったんですけど、本当に台詞が覚えられなくて……。

【市原】今はぜんぜん覚えられてます。

【竹中】この時は本当に覚えられなくて、それで言われたことが出来なくて、市原さんも出来ない俳優とどう付き合って良いか分からないという稽古で、特にこの第1部の「ブス」というシーンを沖縄で創ったんですけど……。

【鈴木】それはどういう風に解決していったんですか?

【市原】どうやったっけ?

【竹中】もう一旦、降板するという話まで出て。私も健康を害するからって――市原さんの書くテキストがすごく不快なんですよね。このシーンに関しては本当に悪口で、毎日毎日悪口を言っていたら、私、嫌な人間になってしまうんじゃないか、という怖い気持ちと、顔をぐちゃぐちゃって動かしているんですけど、それによって顔面麻痺になって顔の形が変形しちゃったらどうしよう、とか。いま思うと笑えるんですけど、本当に心から悩んでいて、それもあって台詞が入ってこなかったんです。それを伝えたら市原さんに「香子ちゃんの健康が大切だ」って言われ、「無理そうだったら、この作品は一回時間を置こう」というくらいの話し合いまで起こりました。そこから東京に戻ってきて、それぞれの自宅に戻ってきてからは、割と元気になりました。

沖縄の最終日に「ブス」のシーンだけ観客の方に見せたんです。ここでも観客の方にすごく救われました。高校生の女の子がすごく泣いて、「本当に私つらかったです」「本当に観れてよかったです」と、自分が可愛いとか可愛くないとか、そういうことばかり考えていて、みたいなことを言いに来てくれて。本当にそこにいた人の等身大の悩みみたいなものに言葉が届いたという瞬間があって、それで続けたくなりました。

【鈴木】それはソウルでの経験も少しは影響していたんでしょうか?

【市原】以前はやりたいことっていうのは自分の中で固まっていて、それを俳優に突き付けていくみたいな感じがあり、それに面白くなさというか、行き詰まりも感じたりしていました。人をもっと信じても良いんじゃないかというのは、たぶん『毛美子不毛話』からきていて、その時にひとりの人とすごく深く創ってみたいと思って、すぐに竹中さんが浮かびました。フランスで勉強している時も連絡を取っていて、フランスでの教育の話とか、意見を持つことが大事だっていうことを聞いていて、竹中さんとやってみたいと思ったんです。

【鈴木】「健康が大事」ってすごく当たり前で、当たり前が大事ですけど、でもすっとその言葉が出ないこともあると思います。他の作品でもそうですけど、たとえば「ブス」でも、顔を動かしたりして、ブスの形容が戯画化されている。その表現自体をすごくエグイと取る人もいるかも知れないですよね。私は第2部の「ゴキブリ」の歌がメチャクチャ好きで、しばらく頭を離れない名曲だと思ってます。これは、つましいアパートに夫婦が住んでいて、バルサンを焚くと妊娠している子どもに影響があるんじゃないか、みたいなシーンなんですけど、そういういわゆるちょっと大丈夫かな?という表現があった時に、それをどういう風に演技に落とし込むかということを話し合うことはあるんですか?

【市原】ありますね。

【竹中】この時は、私たちも創作の中で話していくということがまだあまり上手くいっていなくて、『Madama Butterfly(蝶々夫人)』の時に、市原さんが『バッコスの信女』を経てすごく変わったなと思ったんです。劇作家が演出家だった場合、自分が書いているから演出家がどうしてもヒエラルキーを持ってしまうと思うんですよね。それをまるで他人が書いたもののように扱うっていうのがすごく印象的で、市原さんが書いているんだけれど、それを演じるための正解は市原さんも知らない、というスタンスが徹底されていました。

私も『妖精の問題』の時にはまだ、市原さんが正解を持っていると思っていて、だから市原さんの正解に近づきたいという一心でやっている。それですごく苦しくなっちゃって。でもその後の『Madama Butterfly』の時には、「これはどういうことだろうね?」って、市原さんも自分が書いたものから、一端、距離をとって稽古が進行していくという形だったんです。

【鈴木】まったく個人的な印象かもしれませんが、この作品の頃から、――これは言われた方も困ると思うし、難しい問題なんですけど――本当のことを言っている女性がいる、特殊な人だ、という反応ばかりではなくなってきた気がするんです。作品が、作り方と一緒に開かれてくるというのは、形式を三部作にしたり、一人芝居にしたこととも関連があるかもしれませんが、その辺りはご自身としてはどうお考えですか?

【市原】これは初演がアゴラ劇場で、次にやったのが TPAM2018フリンジ STスポットセレクションの一つで、次の年が、KYOTO EXPERIMENT 2019 です。初演した時には「気持ち悪い」みたいな反応もあったし、アゴラのお客さんの層もあると思うんですけど、年上の男性が観に来た時に介護用オムツを穿いて女性が脚を出しているということをどう見るかという、そういう戸惑いとかも感じられたし、女性器を連呼したりすることに、「こんなことをやっちゃいけませんよ」って普通に言われたりもして、かなり驚きました。アゴラ劇場の支援会員が劇場に意見を言える、自分たちが劇場の一員だという意識がちゃんと持たれている劇場だから、そういうことを言ってきてくれるんですけど、その意見はとても男性目線だし、まだそれをあたかも正論のように言えてしまうような感じでした。しかし次にKYOTO EXPERIMENT に呼ばれたことで、お客さんの方が、変わった。アゴラの上演のときよりこれは何が書かれているものなんだろうということを深く観てくれるようになり、見た目の印象や奇抜さということだけではないものなんだということを、ちゃんと探そうとしてくれるようになった気がします。

【鈴木】第3部は、女性の膣の中で菌を使ってヨーグルトではなくて、「マングルト」を育てて、地産地消ではなく「自産自消」していくことを勧めるセミナーの形式を取ったお芝居です。この形式や作り方については、ここで何か変化がありましたか?

【市原】これも竹中さんとの対話の中で出てきたんですけど、第1部でいろいろなストレスの中で台詞を覚えられなくて、でも台詞はどんどん書かれていくじゃないですか。第2部は、普通に読んだら、短編小説なんですね、歌詞の量じゃないんです。それを私も無責任に書いている。で、竹中さんは渡されて絶望じゃないですか。これを歌でやろうと竹中さんが言ってくれたんです。

【竹中】その時たまたま、この「ゴキブリ」の曲を作曲してくれた、東京塩麹の額田大志さんのアルバムのインストアライブに行ったんです。そこで歌われていた中村佳穂さんというアーティストの方が素晴らしくて、無責任に「ああいうのをやってみたい!」と、額田さんと市原さんに言いました。舞台上でずっと楽譜を見ているんですよね。でも、楽譜は読めないので、楽譜と見せかけて、実はずっと台詞を読んでいます。

後半のマングルトに関しても、市原さんが、「一語一句、私が書いたように言ってということはないから」と言ってくれました。でもそれって『虫虫Q』の時の市原さんだったらあり得ないんですよ。市原さんの文章からくるパンチラインだったり、リズムだったり、メロディだったりが強くあって、それを俳優は語尾まで、一語一句間違えずに言う。市原さんにそういうふうに言われたわけではないけれど、そうしなければいけないと感じさせる文体だったんですね。だから私も第1部の「ブス」の時は、すごくそれを大事にやっていて、第2部・第3部の時には話し合いの中で、そうじゃなくて良いということになりました。