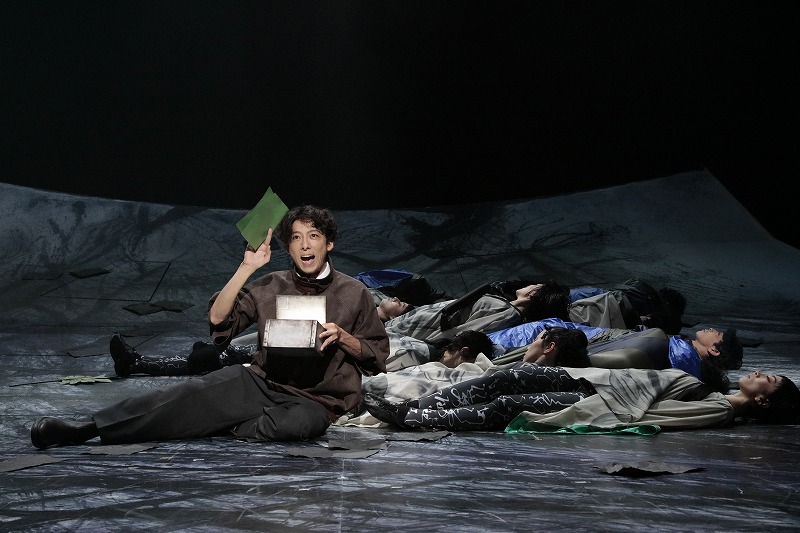

NODA・MAP公演『フェイクスピア』 作・演出=野田秀樹 第9回座談会演劇時評2(2021年5・6月上演分)

NODA・MAP公演『フェイクスピア』

作・演出=野田秀樹 2021年5月24日~7月11日@東京芸術劇場プレイハウス/7月15日~25日@新歌舞伎座(大阪)

出席者=嶋田直哉(司会・シアターアーツ編集長)、今井克佳(国際演劇評論家協会日本センター会員)、野田学(シアターアーツ編集部)、藤原央登(シアターアーツ編集部)/発言順(所属は座談会収録当時のもの)

■投げ返される〈笑い〉

嶋田 『フェイクスピア』は、1985年8月12日に起きた日航機墜落事故をもとに、死者の記憶と現在の私たちとの回路、それを語る言葉のありかたを巡って展開された物語です。物語内容はともかくとして、死者との回路というテーマだけに目を向ければ『「Q」:A Night At The Kabuki』(2019年、以下『Q』)と比較的近い作品です。野田秀樹が一貫して追求するテーマがわかりやすく提示されていました。

今井 東京都に緊急事態宣言が出ていて気がかりでしたが、予定どおり上演されましたね。『Q』に続くNODA・MAPの新作で、期待大でした。

嶋田 シェイクスピア悲劇からのセリフや、死者たちの言葉がいろいろとイタコたちに引き寄せられてくる。その中に墜落機のボイスレコーダーの中の「声」も入ってくる。

今井 最初に笑い含みで謎の状況が定位され、そこに面白そうな登場人物たちが事件を引き起こしていくという前半が、戦争などの悲惨な史実を想起する後半へとなだれ込むというパターンは、『Q』やその他近年のNODA・MAPの作品と同様です。

嶋田 最後のボイスレコーダーの「頑張れ」や「頭を下げろ」、「上げろ」、「これは駄目かも分からんね」といったような言葉が作品の前半で出てきたときには、実際、会場では「「頑張れ」って何だよ~(笑)」といったような〈笑い〉が起こりました。しかし、その言葉が、実はボイスレコーダーの声だったことが終盤に判明します。そして、作品の前半に起きた会場の〈笑い〉そのものが、今度は野田秀樹から「君たちの〈笑い〉って一体何ですか?」といった問題提起として観客席に投げ返されます。野田秀樹が本気で剛速球をズドンと投げてきた感じがして、それをキャッチャー・ミットで受けた感覚を残したまま劇場を後にしたという感じです。

今井 ただ、日航機の事故が36年前と比較的近いということもあって、早い段階でボイスレコーダーからの声だと気付いた人もちらほらいたようです。声の重み自体は変わりませんが。

野田 公演プログラム冊子で、野田秀樹は、墜落した日航機のボイスレコーダーの内容を1990年ぐらいに目にしていると言っています。

今井 『日航ジャンボ機墜落――朝日新聞の24時』(朝日新聞社会部、1990年)のことでしょう。

野田 1995年に橋爪功とのオムニバス二人芝居『し』でも、このボイスレコーダーの声は扱われていますから、ずっと頭の中に引っ掛かっていたのでしょうね。この「し」という言葉は、「死」であると同時に、能でいうところの為手=シテの「為」でもあるのだろうと思います。つまり行為の「為」ですね。私はこの舞台を観ましたが、野田・橋爪の二人が、次から次へと荒唐無稽な行為=「為」としての演劇という表象形態と、人間の死、実物の不在としての「死」との間を数作にわたってせわしなく往来していた記憶があります。演劇の言葉がどこまで、そしてどういう意味においてフェイクでありフェイクではないのかという問題に、野田自身が、遅くても1995年の時点では非常に大きな注意を払っていたことがうかがえます。

■死者の言葉

今井 「もし《憑依女優》白石加代子が、恐山でイタコ修行を続けている人だったら」という仮定から物語が始まります。すると「素」の白石加世子が「皆来(ミナライ)アタイ」に変異し、そこに「mono」(高橋一生)と、「楽(たの)」(橋爪功)が現れてくる。実はmonoが持っていた箱は日航ジャンボ機のボイスレコーダーで、そこに記録された事実としての言葉が、墜落場面を演じる最後のシーンでそのまませりふとして使われる。この、事実の言葉を置くというところが、今までの作品と大きく違うところではないでしょうか。事実は一方でそれだけで心を動かす。他方、野田秀樹が紡ぎ出す虚構も観客の心を動かす。両者の間のバランスや葛藤が野田さんの中にずっとあって、それが結晶化したような作品でしたね。ボイスレコーダーに残された言葉は、死を前にしたぎりぎりの事実として重い。他方、演劇はそれさえも虚構化してしまう。劇作家としての在り方をめぐる苦悩です。

野田 それに加えて、イタコの言葉というのが、事実と虚構のあわいにあるんですよね。

藤原 リアルとフェイクについては、同じ問題が観客にも突きつけられますね。昨年春、野田さんは自身のサイトで「意見書 公演中止で本当に良いのか」という一文を載せて、演劇に自粛を求める風潮に一石を投じました。この声明がYahoo!ニュースの記事になった際、かなり否定的な反応が多かったことを記憶しています。プロ野球は自粛しているのに、演劇はなぜ自粛しないのか。芸術家のわがままではないかという趣旨が多かったようです。自身の声明が毀誉褒貶にさらされた経験があったからこそ、言葉におけるリアルとフェイクの関係を問う本作が創られたのではないでしょうか。

本作が追い求めるマコトノ葉は、墜落した日本航空123便のフライトレコーダーに残された「ノンフィクション」の声です。舞台のラストは墜落に至る30分間の、生と死の間を再現する緊迫感のあるシーン。日航機が墜落する直前に、言葉の神様であるシェイクスピアが尾翼に立ち、必死に「フィクション」を叫びます。すべてのフィクションの生みの親の矜持として、ノンフィクションの立ち上がりを否定しようとするのですが、彼は日航機の墜落と共に吹っ飛んでしまう。

野田自身も影響を受けたであろうシェイクスピアを葬ってまでも、フィクションとの境界が曖昧になったフェイクで氾濫した言葉の渦の中から、今に伝えたいものを掬い上げたい--その意志が明確に伝わる作品でした。またそういった事柄をすべてひっくるめて、演劇というフィクションで伝えるということ。演劇の役割や可能性を、芸術が否定された時勢において突きつけたのではないかと思います。再現シーンそれ自体はフィクションではあります。しかしそれが観る者に響いてくるのは、主題のひとつでもある死者の降霊という問題に絡んで、依代(よりしろ)となる俳優の役割とは何かも含んでいたからだと思います。

野田 「俳優=イタコ論」ですね。シャーマンとしての俳優。

藤原 生身の役者が死者を背負って、ノンフィクションの言葉を喋る。その衝撃を高橋一生の身体から感じました。

今井 機首を上げろという意味の「頭を上げろ」という言葉を「前を向け、生きていけ」というメッセージとして使っている。単純に感動しました。

藤原 鼓舞されましたね。