ポストゼロ年代演劇とシェイクスピア/中西理

生誕450周年の記念の年ということもあり、今年(2014年)は世界中で例年にもましてシェイクスピア上演が盛んに行われたようだ。国内でも関連企画が目白押しだったが、なかでも異彩を放ったのがあうるすぽっと(東池袋)での「シェイクスピアフェスティバル2014」だった。15集団が参加、ほぼ1年にわたり17演目を上演するいう大規模な企画であり、見ることができたのはほんの一部に過ぎなかったが、私が「ポストゼロ年代演劇」と呼んでいる通常はシェイクスピアのような古典とは縁がないと思われる若手劇団もそのラインナップに含まれていたことが興味を引いた。今回はそのうち柿喰う客の中屋敷法仁演出の女体シェイクスピア005『暴走ジュリエット』(10月26日マチネ観劇)、006『迷走クレオパトラ』(10月21日ソワレ観劇)、杉原邦生演出のKUNIO11『ハムレット』(8月2日マチネ観劇)、ロロの三浦直之脚本・演出による『ロミオとジュリエットのこどもたち』(10月3日ソワレ観劇)、地点『コリオレイナス』(8月30日ソワレ観劇)の5公演を見た。見終わってまず感じたのは若手劇団とシェイクスピアは意外と相性がいいのではないかということだった。個々の舞台を振り返りながら、なぜそう感じたのかについて考えてみたい。

1990年代半ば以降日本の現代演劇では平田オリザに代表される現代口語演劇が支配的だった。ところがゼロ年代(2000年代)後半になると現代口語演劇とは明確に異なる特徴を持つ若手の演劇作家が相次いで登場した。柴幸男(ままごと)、三浦直之(ロロ)、篠田千明(元快快)、藤田貴大(マームとジプシー)らがその代表であり、ポストゼロ年代演劇とは彼(彼女)らの舞台のことである。その作品には1.その劇団に固有の決まった演技・演出様式がなく作品ごとに変わる、2.作品に物語のほかにメタレベルで提供される遊戯的なルール(のようなもの)が課され、その遂行と作品の進行が同時進行する、3.感動させることを厭わない——などの共通の特徴がある。

彼らのなかで自ら「反・現代口語演劇」を標榜するなど積極的に名乗りを挙げ、世代の代弁者となっているのが柿喰う客の中屋敷法仁だ。中屋敷は青森・三本木高校時代から演劇部で活躍、高校3年の時に書いたオリジナル脚本『贋作マクベス』が、翌年の2003年に全国大会まで進んで、その時の審査員だった平田オリザらから最優秀創作脚本賞をもらうなど早熟な才能を示した。2004年に「柿喰う客」を結成、2006年に劇団化して以降またたくまに人気劇団となり、劇作家・演出家としてもパルコ劇場のプロデュース公演に起用されるなど、世代のトップランナーとしての地歩を確固たるものとしつつある。

冒頭で「シェイクスピアのような古典とは縁がない」と書いたが実は中屋敷はそうではない。そもそも高校時代に書いた『贋作マクベス』が表題からもわかる通り『マクベス』を上演しようとした演劇部員の間に引き起こされるドタバタ劇を描いたもので『マクベス』を下敷きとしていた。シェイクスピアはいわば中屋敷にとっては原点のような存在なのだ。柿喰う客も通常の本公演のほかに女体シェイクスピアと銘打って2011年の『悩殺ハムレット』を皮切りにこれまでも全員女性キャストによるシェイクスピア上演を手がけてきた。シリーズは『絶頂マクベス』『発情ジュリアス・シーザー』『失禁リア王』と続き、今回の2本立て公演『暴走ジュリエット』『迷走クレオパトラ』はそれぞれ5作目、6作目の上演となる。

日本におけるシェイクスピア上演の歴史を振り返るときに特筆しなければならないのはそれが翻訳上演であることだ。坪内逍遥訳からはじまり、福田恆存訳、言葉遊びを多用した小田島雄志訳、最近ではより現代口語的な表現を取り入れた松岡和子訳など上演されることが多い定番的なものに限ってみてもそれぞれ異なる特色を持つ翻訳が多数存在し、これが原文上演が基本である米英との大きな違いとなっている。

これこそが日本で古びることなく、シェイクスピアが時代に合わせて更新されながら上演され続けている大きな理由と考えているが、今回の若手劇団のシェイクスピア競演で目を引いたのはいずれの作家も既存の翻訳テキストを用いることはなく、自らが手がけたテキストを元にした上演を選択したことだ。

ポストゼロ年代演劇の特徴にまず「その劇団に固有の決まった演技・演出様式がなく作品ごとに変わる」を挙げた。作品ごとに演技・演出様式が変わる理由はその根底に自分たちの表現にテクストから自立した演技・演出様式があるのではなく、あくまで重要なのはテキストが何を表現しているかであるという考え方がある。表現様式はまったく異なるが、今回の3劇団(柿喰う客、KUNIO、ロロ)にもそうした考え方には共通するところがある。

柿喰う客の女体シェイクスピアは原テキストと比較して物語の筋立てや登場人物などは大きく変更されることはない。脚本は中屋敷法仁自らが手がけているが、作品ごとに例えば『アントニーとクレオパトラ』ならそれはどういう作品なのか、どう上演するのか、という作品解釈を取り込んだうえで文体、セリフ回しなどは大きく変更される。

今回の『迷走クレオパトラ』では古代ローマに材をとった原作でありながら、アントニーのせりふ回しはどこか河竹黙阿弥の「白浪物」や長谷川伸の『瞼の母』を思わせるような任侠調になっている。

例えばこんな風である。

クレオパトラ もう終わった

アントニー この世の月、クレオパトラも月食か。こうなりゃ俺も運のツキ

クレオパトラ 怒るのをやめるのを待ってましょう

アントニー シーザーにこびをうり、あんな雑魚にまで色目をつかって

クレオパトラ まだ私の心がわからないの

アントニー わかる。100わかる。10?20?100わかるでしょ

七五調のセリフ回しといい、大仰な表現といいどこか新派や大衆演劇を思わせる。さらにBGMに演歌を活用するなど大衆演劇的な様式美のエッセンスをシェイクスピアの歴史劇と重ね合わせていく。そこにはローマ時代の歴史劇である原作は現代の日本で上演するのにはなじみにくいと考え、そこから日本の観客にも理解しやすいような批評的な距離を取ろうという意図がある。原作はローマが共和制から帝政に移行していく歴史のひとつの転換点において新勢力(オクタヴィアヌス・シーザー)の台頭に伴う旧勢力(アントニー)の滅亡を描いている。これを江戸から明治への時代の転換期に置き換えた。封建的な価値観が崩壊していくなかで、義理と人情に代表されるような古い価値観への挽歌を描き出した任侠ものの世界と重ねようというのが演出上の工夫なのだ。

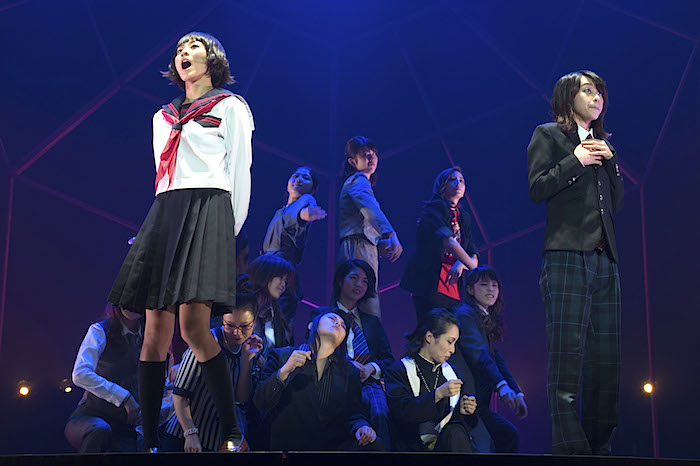

一方、ジュリエットがセーラー服姿、ロミオが学生服姿で登場することでも分かるように『暴走ジュリエット』で描き出すのは若さの勢いで周りの迷惑も顧みず暴走するエネルギーの爆発である。こちらも原作ではイタリアのヴェローナを舞台にモンタギュー、キャピュレットという2つの名家が争うことから引き起こされた悲劇として描かれていたが、細かいディティールは後景に退き、とにかく「出会ってしまってはいけない2人が出会ってしまったこと」によって次々と引き起こされた反応の暴走(チェーンリアクション)の連鎖として描き、全編において登場人物がきぜわしく走り回っているような「ロミジュリ」だった。中屋敷演出の女体シェイクスピアはほぼ悲劇ばかりを取り上げながらも笑いの要素を交え軽快なテンポで進行していく。人物造形も中屋敷本人が「漫画で読むシェイクスピアみたい」と評するようにキャラの書きわけが分かりやすくシェイクスピアを知らない人でも作品世界に入りやすい。小説の世界に例えるなら「ライトノベル」版シェイクスピアということができるかもしれない。

KUNIOの『ハムレット』の上演は柿喰う客とは対照的だ。従来の『ハムレット』上演と比べるとこちらもかなり異色という印象を受けるものになっているが、演出意図としては「シェイクスピア原典に忠実でオーソドックスであり、日本のシェイクスピア上演史においてひとつの規範となるようなものを目指した」(杉原邦生)。最大の特色は台本として採用したテキストにある。『ハムレット』にはQ1・Q2・F1と3種類の台本があるが、今回はそのうち最も古く。最も短いQ1を採用した。Q1(4つ折り本、First Quarto)は以前は短縮版を役者の記憶に基づき再現した海賊版とされていたが、現在では真正であり、Q2の原型ではないかと考えられており安西徹雄の訳により2010年に光文社 から出版もされている。今回は安西訳は使用せずに英文学者でシェイクスピアの専門家でもある京都大学大学院人間・環境学研究科准教授の桑山智成が翻訳を担当、新たに翻訳した独自脚本で上演した。ハムレットのもともとの言葉は韻文と散文が混在し、韻文は「すごく詩的で、 リズムがある英語で 独特のリズムをずっと刻んでいるがこれまでそれを十分に反映した翻訳がなかったため今回はそれを表現するため修飾語を極力カットして短い言葉で、詩的にラップを聞くみたいに気持ちいいリズムになるように翻訳した」(杉原)という。

杉原演出では冒頭のエルシノア城の城壁の場面などともすれば棒読みともとられかねないような平板なアクセントでのセリフ回しが気になったが、これは原文の散文をただ説明するような平板の調子で語らせることで独白に代表されるような詩的なセリフと語りの調子に差をつけたためだ。ハムレット役には20代の若い俳優を起用し、それまでのような悩む人というようなイメージではなく、若いハムレットが、 恋とか、 父親の死とか、 母親の再婚とか様々なことに葛藤しながら人生を駆け抜けていくようなものとした。

杉原はKUNIOと並行して歌舞伎を現代演劇として上演する木ノ下歌舞伎にも参加している。木ノ下歌舞伎では毎回作品ごとにどんな形式での上演が可能かを歌舞伎の原テキストを元に分析する。鶴屋南北の『東海道四谷怪談』を上演した際にはもともとの南北のセリフが当時の口語体、歌舞伎特有の古語、そのどちらでもない言葉が場面に使い分けられているのを現代口語と南北そのままのセリフの劇中での混在という方法で現代劇化した。『ハムレット』上演に先立ち訪れた桑山が偶然『東海道四谷怪談』を観劇しており、同じく古典劇であるシェイクスピア上演にも同様の手法がとれないかを杉原、桑山の2人で検討した結果、今回のような上演形態になったということだったようだ。

これに対してロロの三浦直之は『ロミオとジュリエット』を上演するにあたり、完全にオリジナルの脚本を書き下ろし『ロミオとジュリエットのこどもたち』として上演した。この舞台はブレイクビーツユニット、ロロロの三浦康嗣を音楽、主演のジュリエット役にシンガーの後藤まりこを配した音楽劇でもある。最後まで見たときにはじめてこの芝居自体の構造が既存のメロディーをカットアップ&スクラッチして、新しいリズムを生み出していくヒップホップ音楽の手法を下敷きにしていたのだというのが分かってくる。ポストゼロ年代演劇の特徴として挙げた「作品に物語のほかにメタレベルで提供される遊戯的なルール(のようなもの)が課され、その遂行と作品の進行が同時進行する」というやり方が当てはまるのだが、この舞台は物語が語られることで芝居が進行するような通常の形式は取らずに物語は断片のみが示される。

三浦が上演してきたこれまでの作品の多くが「ボーイ・ミーツ・ガール」の物語、しかもその多くは成就しないで終わる恋愛についての物語だった。シェイクスピアの連続上演に取り組んできた中屋敷や自ら「ハムレット」上演の可能性を探っていた杉原とは異なり、これまではシェイクスピアとの接点はほぼなかったと思われる三浦だが、劇場側からシェイクスピアの作品上演の打診があった際に「ロミジュリ」を選んだのはそれもまた典型的な「ボーイ・ミーツ・ガール」の物語であり、しかも「成就しなかった恋」の物語だったからかもしれない。

三浦は『ロミオとジュリエットのこどもたち』を3部構成とした。1部はシェイクスピア『ロミオとジュリエット』の本筋と思われる部分だけを選び出し編集して再構成、それをまるでビデオ再生を倍速にしたようなスピードで上演した。2部は古今東西の数多のラブストーリー(『東京ラブストーリー』『金色夜叉』『トリスタンとイゾルテ』『タイタニック』『アラジン』『リトルマーメイド』『崖の上のポニョ』『タッチ』『うる星やつら』といった物語の出会いのシーンの断片を引用して、まるでパッチワークのように組み合わせて構成。そして、それらを受けて3部が三浦直之のオリジナル『ロミオとジュリエットのこどもたち』として上演された。3部冒頭は、転生した『ロミオとジュリエット』の登場人物が、記録(レコード)されたラブストーリーを探し求めている。この物語には第1部から本筋と無関係にDJが登場するのだが、最初のうちはどんな意味があるのかよく分からない、DJは第3部になって初めて古今東西のラブストーリーの主題歌(「ラブストーリーは突然に」「My Heart Will Go On」など……)のメロディーをカットアップ&スクラッチして、新しいリズムを生み出してみせる。それで初めてこの舞台全体の意味合いが見えてくるのだが、そこにはやや誤算もあったかもしれない。そういうものの前振りとして見せるには第1部は長すぎたからだ。実際に舞台を見たときの率直な感想を言えば、第1部は中身のないただの粗筋のようにしか見えない。この部分の処理には工夫の余地があったかもしれない。

シェイクスピアを現代上演する際に定番となっている演出法にテキストはそのまま使いながら衣装や美術などを現代のものとすることで原テキストを別の時代の出来事と重ねあわせるという風なやり方がある。最近ではディカプリオが主演した映画『ロミオとジュリエット』などがその手法を取っており、私が現地で見て感心させられた演出のなかには『マクベス』を1950年代のエジンバラのギャングの抗争に置き換えたものなどもあった。ただ、逆に言えば特に英米圏の演出ではテキストに英語の原文テキストをそのまま使わざるをえないという制約があるということも確かだ。日本でも既存の翻訳を使う場合は英米ほどではないにせよ幾分そうした制約はないでもない。

今回感心させられたのは若手の3劇団がシェイクスピアを現代に生きるものとして現代劇化しようとした際にいずれも既存の翻訳はいっさい使わず、かといって原典の筋だけを借りて換骨奪胎してしまうこともなく、原テキストと真摯に向かい合いながらも上演のための新テキストを作り直すという作業を選んだということだ。

冒頭にポストゼロ年代劇団の特徴として「その劇団に固有の決まった演技・演出様式がなく作品ごとに変わる」「作品に物語のほかにメタレベルで提供される遊戯的なルール(のようなもの)が課され、その遂行と作品の進行が同時進行する」を挙げた。シェイクスピア上演で3劇団が選んだ選択肢はいずれも「原テキストと真摯に向かい合いながらも上演のための新テキストを作り直す」というもの。「原テキストにとって最適な様式を探る」(柿喰う客、KUNIO)、「原テキストから作品の本質を抽出、そこから抜き出したルールに従い上演する」(ロロ)とそれぞれに手法が違うが、自分たちのスタイルとシェイクスピアの台本をすり合わせるようなやり方が多かったこれまでの上演ではあまり見られなかったなかった新たなアプローチともいえそう。今回に関しては比較的うまくいった例と苦戦した例に分かれたが、こうした試みは今後日本におけるシェイクスピア上演史に新たなページを加えていく可能性を感じさせるものだった。