ダンスは動物を越えられるか:ダンス時評(2014年秋冬)──ピチェ・クランチェン、関かおり、工藤聡、川口隆夫 ── 坂口勝彦

猫を見ていると、その体のしなやかさや俊敏さにあこがれてしまう。自分の背丈の何倍もの高いところでも平気で歩けるし、たとえ落ちたとしても絶妙なバランス感覚で着地する。落ちる可能性とか危険性などを思い浮かべはしないようだ。跳躍可能な範囲に小鳥がいたりすれば、すべてを忘れて小鳥に飛びかかっていく。ときにはその突発的な行動が大失敗を起こすこともあるけれど、猫は躊躇せずに夢中になって飛びかかっていく。慎重でありながら大胆。もちろんそういう擬人的な感情移入は人間の勝手な思い込みかもしれなくて、猫にしてみたらそんなの当たり前じゃないかと言われるだろう。いや、猫は言葉を話さないから言わないだろうし、それがもう身体や神経に組み込まれているのだろうから、意識にも──意識というものが人間と猫と同じなのか違うのかわからないが──上がってこないだろう。言葉を話すほどに無茶苦茶に高度な脳神経系を持ってしまった人間は、もう猫のように無心に運動を起こすことはできないようだ。

猫でなくとも動物たちの動きには子供の頃からずっと見惚れていた。驚異的に統率の取れた蚕の幼虫の足の動きや、ナナフシの絶妙なバランス感覚は、とても真似はできない。ダンスが動物の動きに憧れることがあるのもうなづける。言葉を使わずに身体の運動だけで表現をしようとするダンスは、それだけで少しばかり動物に近づいているのかもしれない。でも、人間は動物のひとつだと言われ、動物と人間とに際立った近親性はあるにしても、その間に横たわる深淵はとても深くて簡単には近づけない。動物に憧れるダンスは動物にどれだけ近づけるのだろうか。近づいた時に、何が起きるのだろう。それはどんな意味があるのだろう。

そのような観点を心に留めながら、昨年の秋から冬にかけて行われた4つの公演について触れていきたい。

*

ピチェ・クランチェン

ピチェ・クランチェンはタイの仮面舞踊劇コーンのすぐれた踊り手でありながら、コンテンポラリーなダンスへと踊りを拡張しようとカンパニーを立ち上げている。東京都現代美術館で開催された展覧会『新たな系譜学をもとめて』(2014年9月27日〜2015年1月4日)の関連イベントとして、彼のカンパニーの作品『Tam Kai』が上演された(2014年10月11日、地下2階のアトリウムで)。タイトルの『Tam Kai』は「鶏を追う」という意味で、タイのある神話に現れるシーンのようだが、この作品で特にその意味が前面に出るわけではなく、神話や伝統舞踊をベースにしているとしても抽象的なダンスとして成立している(ビニールのおもちゃの鶏が神話の残滓のように終わりに出て来たが、特にそれが意味を持つわけではなかったようだ)。

前半の30分程のシークエンスがとりわけ素晴らしかった。方形の舞台のひとつの対角線上を6人のダンサー達が1人ずつ踊って行く。対角線を踊りきると次のダンサーが踊り出し、先のダンサーはゆっくりと出発点にもどり順番を待つ列に並ぶ。それぞれが何を踊るのかは決まっているわけではないようだが、前の人の動きを見て、それにつなげるような動きをして行くように見える。同じような動きが続くこともあれば、一部の動きを受け止めて変奏することもあり、がらりと変わることもある。それぞれのダンサーの出自や訓練などの違いによって、体のどこがどう反応するかが異なり、予測のできないヴァリエーションが続く。体の芯がまったくぶれずに、反り返った片手の先や片足の先をするりとなめらかに動かすことのできるダンサーは、古典舞踊の優雅さを越え出たところまで美しさを拡張する。そうかと思うと、体じゅうをおもいきり動かして、優雅というよりは俊敏な動物のような動きを見せるダンサーもいる。

いずれのダンサーの動きも伝統舞踊の動きを基礎に置いているようなのだが、それをそのまま用いるのではなくて、動きを分解して組み合わせを変えたり、部分を拡大したり、様々に変容させて行く。内的な論理を突き詰めて内部破壊を引き起こす試みという意味での脱構築は、フォーサイスがバレエのテクニックに対して行ったと言われるが、ピチェ・クランチェン達はそれと同等な試みを伝統舞踊において行っているようだ。そうして繰り出されてくる無数のヴァリエーションはとても魅惑的で、即興的な変奏曲のように豊かな響き合いがつながって行く。

仮面舞踊劇では、男、鬼、猿、姫などの固定した役それぞれがそれぞれに固有の振りで踊る。猿役の踊り手は猿のような動きで踊るが、猿の模写というわけではなくて、様式化された猿になっている。この作品でも、猿役の訓練を受けたらしいダンサーが猿っぽい動きを前半に幾度も見せていたが、後半になると全員が、猿のようであったり鳥のようであったり、得体の知れない動物となって無茶苦茶な動きをして入り乱れていく。全員が鳥のように羽ばたき始めてトランス状態になったりもする。どんなに乱れても、伝統舞踊で訓練された揺るがない型があるためだろうか、くっきりとした動きの線は失われない。

前半の秩序だったエチュード的な運動から、動物が憑依したような後半の混沌へと、表面的にはゆっくりと崩れていくように見えるが、実はある大きな力強い流れが生まれていくのがわかる。それはいきなりは生まれてこないだろう。かれらが身につけているしっかりとした伝統のテクニックの上で、ようやくゆっくりと立ち上がってくる。カオスはコスモスの中で少しずつ現れてくるのだ。ピチェ・クランチェンたちは、そのようなカオスを私たちの前で見せてくれた。

*

関かおり

人間の動物性というものは、実は誰も見たことはないのではないだろうか。粗野な振る舞いは決して動物的ではない。動物は決して粗野な振る舞いはできないのだから。乱暴な振る舞いも動物的ではない。動物は無意味に乱暴にはならないのだから。誰も見たことのない人間の動物性というようなものは、もしかしたらとても恐ろしいものなのかもしれないし、逆にとてつもなく美しいものなのかもしれない。人間の進化の先にある新しい生き物かもしれないし、逆に退化の果てに現れてくるものかもしれない。

関かおりが数年前から続けている作風は、そのような見たことのない動物性を創造しようとする試みとして理解できるのかもしれない。既に、2006年1月に木村美那子と2人で上演した『だんだら』(神楽坂die pratze、「ダンスが見たい! 新人シリーズ5」)で、かなり無理な形態や動きを繰り返していたが、それはカマキリのような昆虫に似ていた。2008年11月のソロ『ゆきちゃん』(STスポット)になると、体のどこからか水分をたくさん放出しながら、ウミウシのようにぬらぬらと変形していく不思議に魅力的な動物が生まれつつあった。新しい動物がはっきりとひとつの形を顕してきたのは、『Hetero』(with 岩渕貞太、横浜ダンスコレクションEX 2012)や『マアモント』(トヨタコレオグラフィーアワード2012)の頃からだろうか。ベージュの薄い衣装が遠目で見たら肌とひとつになって裸のようにも見えるスタイルは、この頃から今にまで続いている。以前のような奇抜な──それは奇妙だけれど魅力的だった──ぎくしゃくした動きではなく、非常にゆっくりと余裕を持ったなめらかな動きになった。とりわけ2人のダンサーの──それは関かおりと岩渕貞太の2人であることが多い──絡み合いが中心的なモチーフとなり、シンメトリカルな形象を形作ったり、あるいはサーカスの曲芸にも似たことも行いながら、2人がひとつの生き物のようになってうごめき始めた。『Conception』(with 岩渕貞太、横浜赤レンガ倉庫、2013年3月)では、いわば女王蜂が密室で繁殖作業を行っているかのような秘めやかなものとなり、そして『アミグレクタ』(彩の国さいたま芸術劇場、2013年10月)では、同じ姿と動きのダンサー達がワラワラと現れてきた。その増えた動物たちは『ケレヴェルム』(シアタートラム、2014年3月)になると、あちらこちらでコロニーを形成し始めたようだ。そして最新作の『ミロエデトゥト』(東京芸術センター ホワイトスタジオ、2014年12月13日)では、関かおり自身の姿はもうそこにはなく、彼女の手を離れたところで新しい動物の社会が成立し、しかもそこには集団での儀式的な振る舞いも見えるようになった。

この一連の作品で関かおりは、いわばダンスによって新しい生き物を作ろうとしているようだ。かれらは言葉を発しはしないけれど何かを交わしながら、共同体を作り始めている。そのような物語、あるいは神話のような流れが全体から見えてくる。アダムとイヴ、ゴーレム、ホムンクルス……色々と創造神話はあるが、もうひとつ創造神話がダンスの中から生まれてきたようだ。この先あの得体の知れない魅力をもった動物たちはどうなるのだろうか、とても気になる。

*

工藤聡

おそらく自然さというのがダンスの良さの大きな判断基準のひとつだろう。自然さとは必然性でもある。スウェーデンで活躍している工藤聡が、必然性のみで動きを作るための研究を続けている。彼は、シディ・ラルビ・シェルカウイの右腕として長年活躍してきて、昨年カンパニーを辞め、自ら考案したメソッドをスウェーデンや日本で積極的に展開している。12月に2週間、森下スタジオでワークショップを行い、そのプレゼンテーションが12月13日に行われた。「モーション・クオリア」と彼が名付けたメソッドを説明し、それに基づいて参加者が作ったいくつかの習作が上演され、最後に彼自身による実演が行われた。そこで見聞きしたことを元に、私が理解した範囲でそのメソッドを説明してみよう。

工藤聡は、「どうやって、必然的な動作によって、ダンスの動きを創り直していくか」と考える。これは、意識的に身体を動かして踊るのではなくて、身体の必然性によって動きが生み出される状態を作り出そうということなのだろう。必然性とは要するに、そうするしかなくなるような状況に追い込むということだ。心理的にではなくて身体的に、あるいは物理的にと言った方がいいかもしれない。彼が注目したのは、実に単純な事実だ。私たちは、体が傾けば自然に足が出て、倒れないようにするだろう。その自然な反応をつなげていけば、常に必然的に体が動いていく状態を持続させることができるのではないか。でも、差し出された足が運動を止めてしまってはそこで終わってしまう。そこで、その瞬間に、軸足を少し沈めてみると、体が落下する動きが前方に押し出されて、自然にスッと体が立ち上がる。すると次に、後ろに体が落ちていく。こうして、振り子運動のように自然な動きを継続していくことができるだろう。これを第一歩として、より複雑な運動が作り出されていく。

さらに彼は、運動の最初のきっかけをも意思によらずに起こそうとまで試みている。こうした、意思によらずに引き起こされる必然的で自然な運動──あるいは自由落下による必然的な運動──によってダンスを作り出すという探究は、無謀とも見えるが、人間の意識をできるかぎり削除して機械的な身体のみに依存してダンスをすることが可能なのか、というチャレンジでもある。動物の自由さへの接近ともいえ、人間の運動そのものを再考することにもなるだろう。

ワークショップ生の習作にはこの原理に従おうというぎこちなさが少し見えたが、工藤聡自身の実演では、確かにその原理に基づきつつも、しかも美しい動線が描かれていた。ただ、その美しい運動には、まだ明確にはされていない別の必然性もあるようにも見えた。それは今後彼が発見していくことになるだろうし、それが何であるのかを知りたいと思う。

*

川口隆夫

おそらく動物に近づくひとつの方策は、裸になることだろう。動物は人間のように服は着ないでいつも裸なのだから。でも、裸になるだけではただの裸であって、それで動物に近づくわけではない。服を着てしまった人間が裸になる裸と、最初から裸である動物の裸とは、まったく意味が違う。動物は自分が裸であることを知らない。人間は裸であることを意識せざるを得ない。人間の裸は、とても剥ぎ取りきれない様々な意味をまとってしまうのだ。でも、そうした意味も服と一緒にサラッと脱ぎ捨てて、ニュートラルな動物の裸に近づいた時、それは見る者に何を突きつけてくるのだろう。

川口隆夫が、2014年の8月からひたすら続けている『Slow Body 脳は感覚を持たない』というプロジェクトは、まさにそのような裸を突きつけてくる。これは、都内の各所、改装中の美容室、ダンススタジオ、アトリエ、アパートの一室等々で、20人ほどの観客を前に行われる1時間ほどのパフォーマンス。円を描いて車座に座る観客の視線が集まる中心に、黒い木のイスが置かれている。川口隆夫が、まるで風呂に入るために服を脱ぐように、するりと全裸になってパフォーマンスが始まる。裸になることの躊躇のなさに驚く観客もいるだろう。劇場という特殊な場では、特にダンスや舞踏の公演では、たとえダンサーが裸になっても驚いてはいけないという不文律があるようだが、これは劇場という枠組ではないところで行われるので、見ていいのか目を反らした方がいいのか、戸惑う人もいるだろう。むしろ、そういう反応がある方が自然だと思う。劇場で許されるような特殊な裸ではなくて、動物のように最初から裸であったかのように、彼は裸になる。だからこそ、そこにフッと裂け目が開ける。

川口隆夫は、中央に置かれたイスと関係しながらゆっくりと動く。巨大なナメクジのようにひとつの大きなかたまりになった彼が、ずるりとイスの上を這いまわる。緩慢な動きでありながら、その動きを推進させているのは無数の筋肉であり筋であり骨であり、そのひとつひとつが次々と連動して動いていく様が見えてくる。このパフォーマンスの宣言文で「人体を直視せよ!」と川口隆夫が書いているように、その場にいる者は目の前の人体から目が離せなくなる。しかも彼の筋肉は美しい。まるでルネサンス期のヴェサリウスの赤裸の解剖図が動きだしたかのように、精緻に連動するメカニズムの美しさがある。誰の体にも筋肉はあるのだけれど、筋肉の運動を至近距離でまじまじと見つめるのは希有な体験だ。しかも美しいというのは。

そうした表面から見える美しさを生みだしている彼の内的なシステムは、高速度で働いているようだ。瞬時に身体とイスの関係を判断して次の動きを繰り出すのに、すべて意識的に行っていては間に合わないだろう。動きは緩慢であっても、非常に細分化された運動が高密度で行われている。たとえば蝸牛にとってはなんてこともない歩みにしても、人間から見たらどこまで細分化されているのかわからない無数の細部が連携して動いているのにめまいを覚えるような感覚に近い。

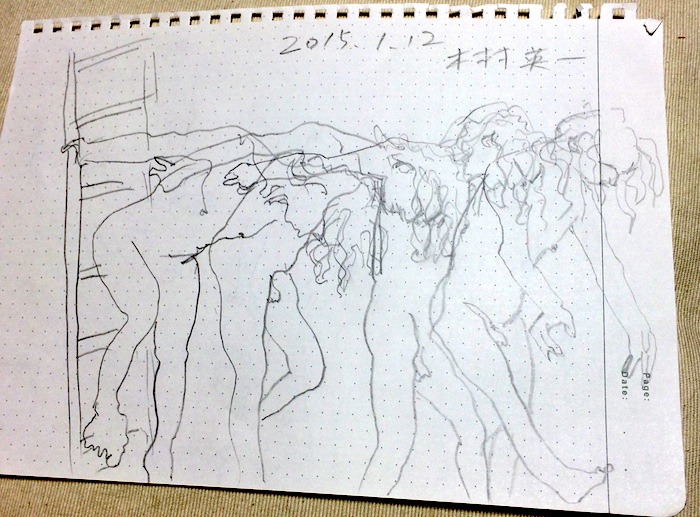

実はこのパフォーマンスは「踊る人体ヌード デッサン会」とされていている。参加者はスケッチブックとペンを手にして、裸で動く川口隆夫をデッサンしながら見ることになる。もちろん強制ではない。画学生ならばいつものことかもしれないが、ダンスを見ている者にとっては、見たり描いたりは忙しい。でもしばらくすると、描くために見る見方と、見ているだけの見方の違いに気づいたりする。筋肉の運動を目がトレースして、それを手が紙の上にトレースする運動が楽しくなったりもする。

タイトルの一部である「脳は感覚を持たない」という言葉は、スティーヴ・パクストンが2008年に作ったDVD-ROM『Materials for the Spine』でパクストン自身が語る一節で、「脳は感覚を持たない。脳は情報を持っている。体が感覚を持っている」と言われる。脳に伝えられる情報自体は、その元になった感覚自体とはまったく別の信号にすぎない。とりわけ人間は、感覚よりも情報に頼りがちだ。川口隆夫の裸に触れたときの圧倒される感覚は、情報へと変換される以前の感覚の圧力を思い出させる力がある。

今、日本あるいは世界で漠然とながらも連動して蔓延している危機感あるいは無力感を打破しようとして、川口隆夫はこのパフォーマンスを行うのだという。なぜ人体を見つめることが必要なのか? それはあまりに忘却されているからだろう。自爆テロを行なう者も、ドローンで遠隔攻撃する者も、どちらも身体は希薄だ。身体を越えた永遠性の地平でもなく、身体を隠蔽する仮想空間でもない、私たちが普通に生きている日常の生活の中でも、人間の身体は希薄になる危険性を帯びているだろう。それは今でなくとも、人間が常に陥る罠かもしれない。だからこそ、いつもそこにあるものとして、身体を表し続けなければならない。川口隆夫は8月以来、既に何度もこのパフォーマンスを行っていて、まだまだ続けて行くという(実は10月のAICT劇評家講座でも行われた)。気がついたらそこでやっているようなほどいつでもどこかで目にするパフォーマンスとなり、多くの人がそれを1度は目にするようになれば、世界は少し変わるかもしれない。

*

最近の公演からピックアップした4人はそれぞれ何らかの仕方で動物へと接近しているといえるだろう。ピチェ・クランチェンは動物に憑依される身体を用意することで、関かおりは新しい種族を創出することで、工藤聡は意思によらない必然性のみを残すことで、川口隆夫は剥き出しの裸となることで。それは、人間が本来持っている動物性へと迫ることなのか、それとも、失われた動物性に回帰することなのか、あるいは、未知の動物性を創造することなのか。ダンスは様々な仕方で身体を使って考察している。それがおそらくダンスを面白くしていくひとつの大きな力になっていると思う。