ダンスの領域—拡張と多様化 第16回リヨン・ダンス・ビエンナーレ── 立木燁子

パリ・オペラ座を擁し、クラシック・バレエの伝統が支配的なバレエ大国のフランスでは、ドイツやアメリカに比べて現代舞踊の発展はかなり遅れた。クラシック・バレエの舞踊理念や美意識に対抗して革新的な表現活動が台頭したのは1980年代のことだ。60年代から始まった文化芸術運動の波と文化大臣となったジャック・ラングの下で推し進められた文化政策が具体的に実り始めた結果だが、それと呼応して新たなダンスの潮流を生み出す刺激的な磁場となったのが、80年代初頭に開始された幾つかのダンス・フェスティバルである。なかでも、南仏のモンペリエ・ダンス・フェスティバル(2014年10月掲載の時評「第34回モンペリエ・ダンス・フェスティバル報告〜多様性と変化への風〜」で紹介)とフランス第二の都市リヨンを舞台に二年毎に開催されてきたリヨン・ダンス・ビエンナーレは競いあうように国際的なスケールで新鮮な舞台表現の紹介と育成に貢献してきた。

リヨンにダンス専門の劇場としてメゾン・ドゥ・ラ・ダンスが誕生したのが1981年。リヨン・ダンス・ビエンナーレの第1回開催が1984年のことである。リヨン・ダンス・ビエンナーレは、現代美術部門とダンス部門の隔年開催で運営され、ダンス部門はメゾン・ドゥ・ラ・ダンスの劇場ディレクターでもあるギー・ダルメが芸術監督を長く務めた。プログラムの総合的なキュレーションを行い、著名な振付家ばかりでなく新進の舞踊家にも意欲的に場を提供して振付家の育成に力をいれた。「ダンスとは何か」という基本概念の探究から新たなダンスの創造まで多層的に組まれたプログラムは、異なる舞踊文化の紹介とその交錯点としてのフェスティバルの特徴を築き上げてきた。たとえば、第8回は地中海地域(1998年)、第9回は絹織物を主要産業とするリヨンらしい企画“シルクロード”(2000年)、第10回は南米大陸(2002年)、11回には現代史を踏まえて東欧や北欧に焦点をあてる(2004年)など、舞踊文化のみならず地政学的、社会学的問題にも目を向けたテーマの下に市内の劇場を駆使してプログラムが展開されてきた。「都市を踊る」(第12回)と題してリヨンという都市の歴史や文化に光をあて、アールデコの建築が残る市街の景観そのものをサイト・スペシフィックに組み込んだダンス作品の創造も試みられた。文化政策のシンボルとして各地に設立された国立振付センターの活動と呼応しながら、ジャン・クロード・ガロッタ、アンジュラン・プレルジョカージュ、マギー・マランなどのフランスのダンス・コンテンポレーヌの旗手たちが、リヨン・ダンス・ビエンナーレに次々と登場して時代に挑戦するような前衛的な作品が世に送りだされてきた。

*

そのリヨン・ダンス・ビエンナーレは2010年、25周年を機に新たな時代を迎えた。ギー・ダルメが退任、後任の芸術監督には映像とダンスの独自の分野を拓いてきたカンパニー・モンタルヴォ—エルヴュのドミニク・エルヴュが就任したからだ。日本の観客にはラモーのバロック・オペラ『レ・パラダン』の機知に溢れた舞台が記憶に新しいと思われるが、ヒップホップ、ブレーク・ダンスなど多様なダンスのテクニックに精通し、ダンスの枠組みを越えた振付の巧みさでは定評のある人だ。

第16回目を迎えた今回のビエンナーレのプログラムは、新芸術監督、ドミニク・エルヴュのダンス観をよく反映したものとなっていた。ダルメから継承されたフェスティバルの精神、“メティサージュ(混在と融合)の思想”がこの人ならではのコンテンポラリーな視点から具体的かつ魅力的に展開されていた。9月10日から30日まで(約3週間)開催された今回のビエンナーレにおいて、招聘された多くの振付家が従来の自分の領域を抜け出し、定型化されたダンスの概念に挑戦して新境地を切り拓いており、その裏に枠組を超える新たな表現の創出への芸術監督エルヴュの強い意欲が覗いている。とりわけヒップホップやアクロバットなどこれまでは娯楽性の高い見世物的次元で留まっていた分野に、彼らの訓練された肉体と技術ならではの表現の冒険に目を瞠らせるものがあり、ダンスの概念の拡大が具体的に進んでいたように思われた。

全37公演、全体的には、コンセプチュアルな構成によるノンダンス系のプログラムがほとんど姿を消し、表現主義的なダンスシアター、テクニックを駆使し、身体能力の限界を極めるようなパフォーマンスなどが注目を集めていた。前半では、ホモセクシュアルの世界を扱ったDV8−フィジカル・シアターとロイド・ニューソンによる『John』、フランソワ・シェニョー/バンゴレラの創作を含むリヨン・オペラ座バレエ団の意欲的なトリプル・ビルが評判となっており、中盤には、前衛芸術の雄、ベルギーのヤン・ファーブルの8時間に及ぶ作品の上演、マギー・マランの世界初演作『BiT』、バレエ・テクニックを用いて自国社会への問題意識を作品化する南アフリカ出身のダダ・マジロやより先鋭的な表現で社会問題と向き合うロビン・オーリンの作品などが招聘されており、終盤にはウイリアム・フォーサイス・カンパニーやオペラ座の芸術監督に就任したバンジャマン・ミルピエの作品を配するなど目配りの効いた多彩なプログラムが組まれていた。

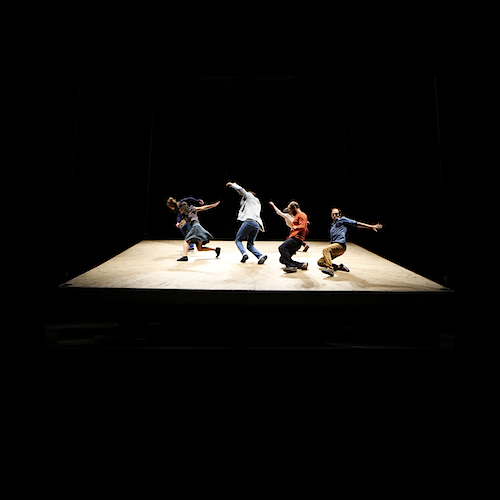

今回、中盤(9月16日〜25日)のプログラムを観てきたなかで、まず目を引いたのは既存のダンス・テクニックではなくサーカスやアクロバットの身体訓練で育ってきたアーティストたちの意欲的な仕事である。なかでも、リヨン・オペラ座の舞台を用いて発表されたカンパニー・ヨアン・ブルジョワによる世界初演作、『Celui Qui Tombe (落ちていく人々)』(コンセプト・舞台美術:ヨアン・ブルジョワ)は、シンプルな構成のなかに特別な能力を備えたダンサーにのみ可能な動きを通して生の本質を浮き上がらせたおり秀逸であった。舞台上方より吊られた巨大な板の上にダンサー数人が登場し、随時揺れ動く床板の変化する状況に従いダンサー達は均衡を保ち、今・ここを生き抜いていく。床の傾斜度はバランスの極限まで至り、ワイヤーが外されると板が回り始め加速もする。その上でパフォーマーは集団となって遠心力に立ち向かい、最後には床にぶら下がっていたパフォーマーが一人また一人と落ちていく。重力と戯れ、均衡感覚を探る物理的探究でありながら、体力の限界まで均衡を維持しようとするパフォーマー達の姿から生きることのリアリティが浮き上がり感動を呼んだ。演ずるのでなく、動きの「真実」を見せるというのがこのグループのコンセプトで、サーカスアートを深化させたと高く評価された。新進のカンパニーXYの作品『Il N’est Pas Encore Minuit(まだ真夜中ではない)』も、トランポリンを用いたアクロバット芸などの技を駆使して振付けられた作品で、ドゥクフレに続き、サーカス出身のパフォーマー達が新たな発想で今後もダンスの領域を広げていきそうだ。

リヨン近郊のリリュー・ラ・パプの国立振付センターを長く率いていたマギー・マランはビエンナーレとは縁の深い振付家で、何より評価したいのはカンパニーを率いて常に創造的にこの国のダンスの最前線に立ち続けていることである。今回も、ビエンナーレの常連らしい風格で世界初演の衝撃的な新作『BiT』を発表し、観客を挑発した。ダンスと律動(リズム)とはその起源から切っても切れない関係にあるが、マランはこの作品で構成的にはダンスとリズムの関係に焦点をあてながら、コンピューター時代の機械的なリズムに侵されやすい現代人の感覚を覚醒させることを目論んだ。創作の工夫としては、音楽に支配されることをよしとせず、アンサンブル的共振を拒否して、ダンサーそれぞれが内在的に持つ生来のリズム、個の鼓動に耳を傾けて振付を行った。テクニックではなく下半身の露出もいとわぬ肉体の生々しい表情を抉り出し、人間の生き様を問いかけてくるのだ。多様なダンスのスタイルのなかに人間の歴史における暴力性に満ちた野生の様相を描き出しているのも秀逸と言えよう。

木製のスロープが置かれた空間に、ダンサー達が登場してくる。横に連なり、肩を組み、ギリシャやイスラエルの民族舞踊に共通する律動的なステップを踏みだす。音楽は電子音やノイズあるいは環境音で構成され、断片的で造形的な動きはむしろ隠喩に富む演劇性をはらんでいる。数組の男女が身体を重ね振動させる場面や2匹の虫が対峙しあうように男性同志が四つんばいになって睨み合う場面では笑いを誘うが、中盤には集団レイプを想起させる衝撃的な場面も用意される。白い仮面をつけ、フードを目深に被った修道僧らしき人物たち(男女)が、機械音が激しく刻まれるなか濃い化粧の女性に襲いかかり、やがて円陣をなしてダンスをしていく。宗教的な秘儀のようにも見えるこの場面は、死の舞踏—ダンス・マカーブルを想起させる一方、ストラヴィンスキーの音楽は用いられていないものの『春の祭典』の独特の読み直しとも解釈でき、社交服で踊り出すカップルの姿がむしろ痛ましい。

負荷を与えるスロープとダンサーの関係は大きな力や社会制度に呑み込まれる個の姿と重なり、ダンスが高揚するなかでスロープを登りきったダンサー達が一人また一人と後方に落下していく。ダンスのスタイルと人間の歴史を挑発的に読み込んだアイロニカルな構成が黙示録的な問いをさえ投げかけてくる。

マギー・マランが率いていたリリュー・ラ・パプの国立振付センターは、現在、イスラエル出身のユーヴァル・ピックが率いている。新作『PLY』は糸などの“撚り”を意味する題名通り、振付をいわばほどいていくアイデアをそのまま動きに活かした作品である。ノイズ系あるいはガムランのような音楽に逆回しのような不自然な動きが連なっていく。筋肉の自然な可動システムに反した動きが続くが、ダンサー達は負荷の多い動きをよくこなし、精確な動きを見せる日本人ダンサーの小林円香の活躍も印象に残った。

ほかに、人気を呼んでいたのが、大がかりな舞台装置と目を奪うアクロバティックな動きによる独特のダンスシアター、ジェームズ・ティエリーとカンパニー・デュ・ハネトンの『Tabac Rouge (赤いタバコ)』(2013)である。舞台美術・演出・振付のジェームズ・ティエリーはチャールズ・チャップリンの甥であるという。シュールリアルで濃密な情緒が魅力的な舞台で、ファンタジー溢れる演劇性にはどこか寺山修司の味わいがあり(とりわけ『奴婢訓』)、表現的にはアラン・プラテルなどの影響が感じられた。この舞台でも、超絶技巧を披露するアクロバットやサーカス芸を身につけたダンサーたちが活躍していたのが印象に残る。

滞在期間のなかで忘れがたい演劇体験を提供してくれたのが、男女9人によるパフォーマンスが8時間、ノンストップで演じられたヤン・ファーブルの『C’est du Théâtre comme c’était à espérer et à prévoir (あらかじめ予見され、待ち望まれた演劇)』である。このところフランスではベルギーの刺激的な舞台への期待が高まっており、この衝撃的な作品は動きの少ないノンダンス系のダンスに飽きてきたフランスの観客が待望していたものかもしれない。視覚的に美しく、しかも“前衛”という言葉こそふさわしい衝撃度を持つ領域横断的で鮮烈な作品である。80年代のパフォーマンスをコラージュして1982年に初演された伝説的な舞台の再演である。

蝋燭の灯が揺らめき、舞台に置かれた数個の椅子に人物たちがシルエットで浮かびあがる情景に始まり、綿密に計算された美術のインスタレーションのような場面が反復され変奏しながら展開されていく。自ら照明をあてながら見応えのある男性のストリップを披露するギリシャ人の若者やサイレンが鳴り響くなか男女で服脱ぎ競争を延々と繰り返す場面など脈絡のない断片的なパフォーマンスが連なっていき、ドラマティックな曼荼羅絵が舞台空間にライヴで描かれていく。題名がパラドキシカルに暗示するように、観客が期待する従来の“演劇”とは異なり、舞台上では虚構を超えたリアルな行為を見せるパフォーマンスが独自の“美”を主張しながら緊迫感を生みだしていく。吊るされた袋から床に滴り落ちたミルクを舌で舐めつくすダンサー達。全裸でパーカッションの音に痙攣し、舞台上で放尿した後、泡ソープを身体中に塗りたくり石膏体と化す男女。袋を被せられた頭部に銃口を押しあてられた人物たちの姿が繰り返される場面などでは、80年代の問題意識が21世紀の現実を鋭く照射する。終幕は数ケ国語で自己紹介した後、全裸で五体投地のような行為を繰り返し、妊娠した女性も含めた互いに異なる人体の展覧となる。

表現は挑発的ではあるが、美しい舞台だ。脈絡のない断片の連なりのようにみえながら、中盤にはデュシャンのレディー・メイド論が引用されるように、パフォーマンスは「芸術とは何か」「劇的なるもの」の真摯な探究であり、その探究を支えるのが惜しげなくヌードをさらし、演出家の求めに応じて過激なパフォーマンスを完遂する「美の戦士たち」である。その徹底した“献身ぶり”にあらためて圧倒された。昼3時に始まり、10時半に終了。トイレ休憩や食事など随時出入り自由のパフォーマンスとなっており、途中で劇場を去った観客も何人かいた。終幕まで観劇するとさすがに疲れたが、一種の達成感の共有というのだろうか、終演後、舞台と客席の間には熱い共犯関係が成立していた。

「劇的狂気の力」の再演に続き、ここ最近、ヤン・ファーブルは80年代の選りすぐりの舞台の再演を試みており、今回の公演の成功は作品の強度を示すとともに現代舞台芸術をいかにレパートリーとして生きた形で残していくかの見事な指針になると思われる。ファーブルの美意識に適い、彼の創作に献身的に身を捧げる美の戦士たちが存在する限り、ファーブル作品の寿命は保障されたと言えよう。ファーブルと美の戦士たちは、現在、『オリンポス山』という24時間に及ぶ新作を創作中だと聞いた。

*

多様な魅力を放つプログラムがダンス表現の可能性を魅力的に示した今ビエンナーレの成果を評価したい。今後も精神的支柱としての多文化主義あるいはフランス語でいう「メティサージュー混在と融合」の思想の下に、ビエンナーレが人種や国境を超えて新たな時代と鋭く、力強く斬り結ぶ発信力を発揮していくことを期待したい。混じり合うことから生まれるエネルギーがビエンナーレを支えている。