身体に意識を向ける国際芸術祭「あいち2022」の作品群/桂 真菜

西瓜姉妹(ウォーターメロン・シスターズ)Watermelon Sisters 《ウォーターメロン・アバター》 2020

Installation view at Aichi Triennale 2022, Watermelon Sisters, Watermelon Avatars, 2020

Photo: ToLoLo studio

©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

西瓜姉妹は台北を拠点とするユ・チェンタと、ベルリンを拠点とするシンガポール出身のミン・ウォンが組むパフォーマンス・デュオ。胸には西瓜のオブジェ、腰には緑と黒の縞柄パンツ、といったコミカルないでたちで世間を挑発する。ラブ・ソングを歌いヒップホップを激しく踊る、ふたりのテーマは愛と性の解放。LGBTQといった区分にも依存せず、自他の性の流動を認めて正直に生きることをふたりは勧める。単純に割り切れない心と身体の関係にも、きちんと向き合うように説くのだ。周囲の風景を侵犯するキャンプなスタイルには、心身の自由を抑圧して「普通」という幻想を掲げる体制を、打破する覚悟がみなぎる。

展示場所である旧一宮市中央看護専門学校の講堂兼視聴覚室に入ると、派手な化粧と衣裳に包まれた両者の巨大な写真や、パフォーマンス映像が待つ。正面の大型スクリーンはインタラクティブ装置つきで、鑑賞者のポーズを3Dアバターの西瓜姉妹が真似る。鑑賞者のポーズは次第に剽軽(ひょうきん)さを増し、顔にはリラックスした笑いが浮かぶ。奥には3Dアバターから作った、フィギュア彫刻が並ぶ。フィギュアは会場の歴史と病める者をケアする医療関係者を鑑みた新作で、販売収益を国内の看護団体に寄付する予定。苦痛をいやす人々を敬う西瓜姉妹が、遊び心をこめて捧げるプロジェクトだ。「あいち2022」終盤にユ・チェンタが来日して、アーティスト・トークの翌日は「街歩きパフォーマンス」を行い、一宮市民と交流した。

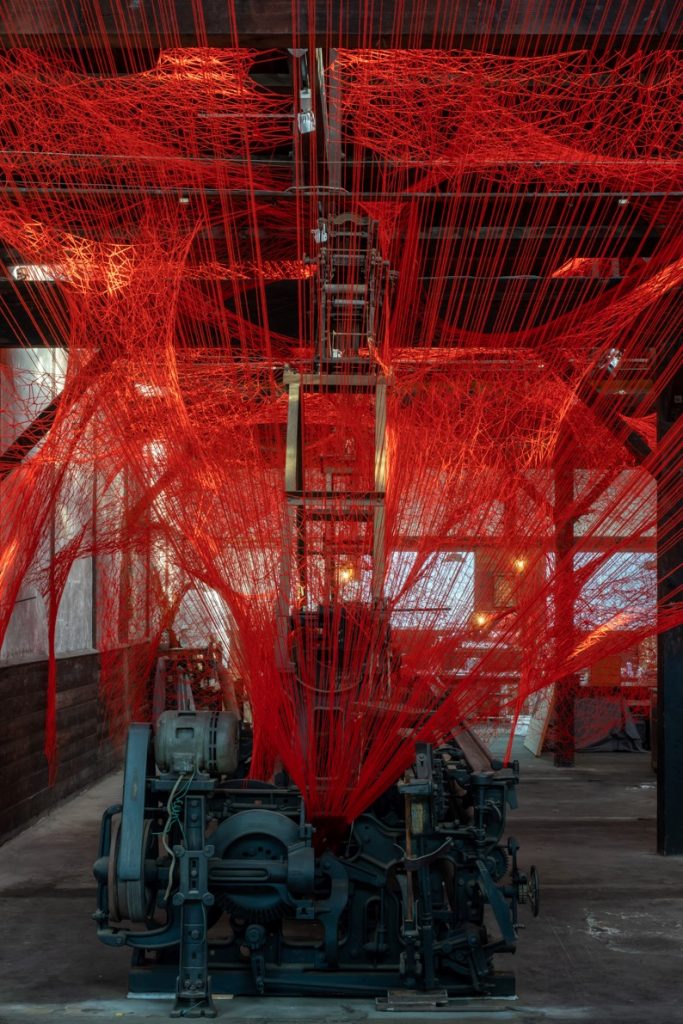

塩田千春 Chiharu Shiota《標本室》《糸をたどって》共に2022

Installation view at Aichi Triennale 2022, Shiota Chiharu, Specimen Room, 2022

Photo: ToLoLo studio

©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

Installation view at Aichi Triennale 2022, Shiota Chiharu, Following the Line, 2022

Photo: ToLoLo studio

©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

Installation view at Aichi Triennale 2022, Shiota Chiharu, Following the Line, 2022

Photo: ToLoLo studio

©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

ベルリン在住の塩田千春は、美大生時代にマリーナ・アブラモヴィッチに師事してパフォーマンス・アートを学んだ。アーティスト活動の一環としてデア・ローア作、岡田利規演出『タトゥー』(2009)、細川俊夫作曲、サシャ・ヴァルツ振付の能に基づくアクロバティックなオペラ『松風』(2011)などの舞台美術も手がける。ステージ全体を使ってドラマの深奥を浮上させる、比類ない表現力は公演を記憶に焼き付ける(共に新国立劇場で上演)。

塩田のインスタレーション2点のうち、先に鑑賞したのは旧一宮市立中央看護専門学校の解剖学標本室に設置された《標本室》。ガラスや糸、針金を用いた「Cell(セル、細胞)」シリーズの作品が、ガラスケースに入った人体の標本や模型を結びつけていく。同シリーズには癌を再発した塩田が身をもって知った、健康を支える細胞が死を招く癌と化すシステムを反映させている。カラフルな《標本室》は遠目には、洒落たウインドゥ・ディスプレイに見えた。しかし、近づくほどに作品は体内で繰り広げられる、生と死の相克を彷彿させる。血管のように細く枝分かれしては固まり絡まる作品に導かれ、胎児から成人の骸骨に至るオブジェを追えば、ふだんは意識できない身体の精妙な構造にふれ、生命の不思議に茫然(ぼうぜん)とした。

次いで、もう1点の⦅糸をたどって》を観るため、「のこぎり二」と呼ばれるギャラリーを訪ねた。現在はアトリエやカフェも入るスペースは元毛織物工場で、作品の素材である毛糸と親和性が高い。床から天井まで幾重にも張り巡らされた毛糸は、場所によって密度とフォルムを変える。赤い毛糸を使う塩田のインスタレーションを以前に数か所で観たが、有機的な空間はパフォーミングアーツとのセッションでも力を発揮した。KAAT神奈川芸術劇場に設置された(《鍵のかかった部屋》(2016)では、作曲家の一柳慧と演出家の白井晃のプロデュースで、音楽や舞踊の公演が実施された。平原慎太郎振付のダンス『のぞき/no the key』では、けぶるような素材のグラデーションから見え隠れする肉体が、赤い糸の網に吸い込まれ半透明に見えたとき、戦慄が走った。

いっぽう、「のこぎり二」では毛織物工場として稼働した時代から残る道具が、ドラマを醸した。蒸気が上昇するように伸びる作品を巡るうち、糸巻きの芯を毛糸にちりばめたエリアに着く。芯の色と細長いフォルムに惹かれ、インスタレーションの内側に入って見上げれば、ほっそりした芯は繊維産業にすがる、か弱い存在を感じさせた。例えば、「織姫」と呼ばれた若い女性工員たち。70年代には約8000棟あったノコギリ屋根工場が、現在は約2000棟。繊維産業の衰退につれて、工場は減るばかり。アンネ・イムホフの展示を観た旧一宮市スケート場は、1965年に女工たちの娯楽場として開業したのだが、90年代には繊維産業の斜陽は明らかであった。感傷を晴らしたのは、天井のガラスから入る光だ。明るくなると、色とりどりの糸を巻いた芯がツヤを増す。あたかも、工場で働いた人たちの歓声が、こだまするような賑やかさ。毛糸の赤も朱に近づく。ぎざぎざの形状から「のこぎり屋根」と称される建築は、織物に直接日光が当たらないように、北側に窓をあけ、天井からは明るさだけが入るよう設計されているのだ。

赤い毛糸と元工場の出合いは、コーナーごとに違う景色を生み、芝居の場面が切り替わるような興奮を掻きたてる。備品や机を包む赤い毛糸は道具に栄養を運んで再生させる動脈に見えた。かつては音をたててウールを織った大きな機械から伸びる太い毛糸の列は、工場に満ちていたエネルギーを、ギャラリーやカフェに撒かんばかりに逞しい。太陽や雲の位置で刻々と変容するインスタレーションで、赤い繭にくるまれて自然と一体化する安堵をおぼえた。

元工場の⦅糸をたどって》と旧看護専門学校の《標本室》は、会場の建築も背景も違うが、実際に使われていた古いものを素材に、過去の記憶と今を生きる人々を結ぶところが共通している。