身体に意識を向ける国際芸術祭「あいち2022」の作品群/桂 真菜

AKI INOMATA《彼女に布をわたしてみる》2022

Installation view at Aichi Triennale 2022, AKI INOMATA, Passing her a piece of cloth, 2022

Photo: ToLoLo studio

©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

Installation view at Aichi Triennale 2022, AKI INOMATA, Shibori (tie-dye) round fan with wing pattern of the fungus-feeding bagworm / Shibori (tie-dye) round fan with wing pattern of the wood boring bagworm, 2022

Photo: ToLoLo studio

©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

グローバルなテーマとローカルな歴史や産業を重ねる展示も、「あいち2022」の特質だ。江戸時代の街並みと絞り染めで名高い有松地区では、「人以外の生きもの」と関わるAKI INOMATAの作品を挙げる。会場となった市指定有形文化財である瓦葺き木造の岡家住宅には、地区の住民の心意気が光る。自然素材を磨いた屋敷と、継承される繊細な工芸と、小さな生命体をいとおしむINOMATAのアートは、和の暮らしが自然と人をなじませていたことに留意させる。

INOMATAはすでにビーバーやヤドカリとの「共同制作」を行ってきたが、「あいち2022」では昆虫の習性と有松・鳴海絞りを併せた作品を発表。絞り染めの布で作った蓑(巣筒)をまとうミノムシを撮影した映像インスタレーション《彼女に布をわたしてみる》と、本物のミノムシは、江戸末期に建てられた豪壮な絞問屋、岡家住宅で展示された。蓑(みの)蛾(が)の幼虫であるミノムシの多くは、葉や枝で目立たない袋状の巣筒を作る。だが、有松絞りの生地を渡したミノムシは、きれいな色と模様のついた巣筒をこしらえた。自ら「デザイン」した蓑をまとう虫が葉を食べる映像作品《彼女に布をわたしてみる》は、逞しい樹木の梁(はり)をかけた自然光の射す元作業場に配された。絞りにくるまれたミノムシがついた枝は、高い天窓の下に吊られた。細長く伸びる吹き抜けの陰翳は、枝を見上げる鑑賞者の水晶体を守る。

絞りを作るために糸で縛った布の形状がミノムシの巣筒と似る点から本作を着想したINOMATAは、羽化した蓑蛾の翅(はね)の模様から従来にはなかった絞り染めの技法を編みだした。歌川広重の浮世絵『東海道五十三次』の「鳴海 名物有松絞」(1833)にも名を残す工芸が、現代美術家との協働で進化を遂げたのである。新しいミノガ絞りで仕立てた《キノコヒモミノガ団扇》、《ヒモミノガ団扇》」は、雨戸と網代壁に囲まれたえんがわの箪笥に、翅を開いた蛾のかたちに飾られた。暑い日は団扇で風を送り、えんがわで涼む暮らしが、冷房装置の無い時代は普通だった。和服をしまいやすい横長の箪笥は、畳に座る生活に合う。床の間の螺鈿細工の台に置かれた壺に入る枝には、花びらにも似た絞り染めのミノムシの巣。かつては多くの家で見かけた団扇や蚊帳を遠ざけた、気密性の高い居住空間はコロナ感染とエネルギー枯渇で、優位を失う。織物の原料となる動植物を大事にしてきた有松地区で、生きものの創造性を引きだしたINOMATAの展示は、持続可能な暮らしについても静かに問う。

アンネ・イムホフ Anne Imhof《道化師》2022

Installation view at Aichi Triennale 2022, Anne Imhof, Jester, 2022

Photo: Mana KATSURA

Installation view at Aichi Triennale 2022, Anne Imhof, untitled, 2022

Photo: ToLoLo studio

©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

繊維産業で知られる一宮市では、3組のアーティストによる4作品について記す。笹本晃、AKI INOMATAと、「人以外の生きもの」に目を向けるアーティストに言及したが、アンネ・イムホフのインスタレーション《道化師》(2022)では、「人以外の生きもの」が題意を考える鍵となった。ドイツ生まれでベルリンとNYを拠点に活動するイムホフは、2017年にヴェネチア・ビエンナーレで発表した《Faust》が金獅子賞を受賞。会場のドイツ館で行われた大規模パフォーマンスは、過激さと鑑賞希望者の連日の行列が話題になった。イムホフはニューヨークのMoMAやロンドンのテート・モダンなどでも大規模パフォーマンス作品を発表している。

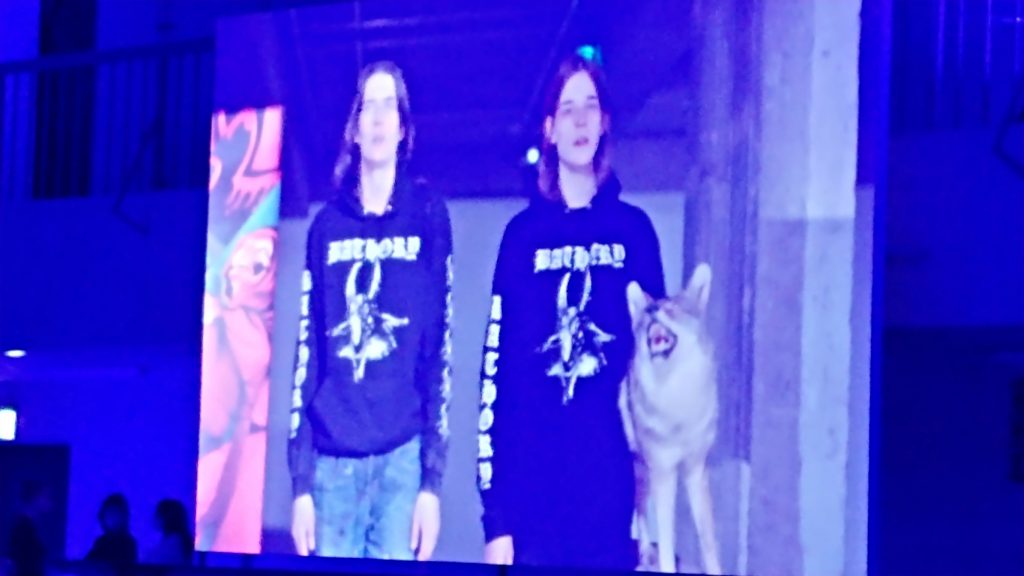

《道化師》の舞台は、1965年から2022年3月まで使われた旧一宮市アイススケート場。ブルーライトが降り注ぐ空間は、養殖魚の水槽を思わせる(実際にクエは青、ヒラメは緑のライトが成長を促進)。床を這う無数の細長い管は製氷装置で、蛇の群れを思わせつつ、未来都市の趣を添える。

フロアに立つ二枚の大型スクリーンを、若い男女やミュージシャンが往来する。その映像は2021年にパリのパレ・ド・トーキョ―で催された個展《Natures Mortes》で、ダンサーが参加したパフォーマンスを記録して再編集したもの。性差のない服装のパフォーマーたちは、身をくねらせ、触れ合い、這い、跳ぶ。各国の若者と同様にパーカを着ている者が多いが、フードが印象を決める。目深にかぶれば薄気味悪く、浅くかぶれば無邪気に見える。些細な点から人が相手を判断して身をこわばらせ、また、やわらげ、反応を変えることを実感した。

映像に現れた「人以外の生きもの」は、倦怠を漂わす人物が抱える犬。大きく開いた口は、飼い主を守って鳴いたのか、敵意で牙を剥いたのか。犬は口を閉じない。スノーボードのような板に留めた四肢が現れると、犬は剥製と察せられ、機能を止めたスケート場で浮かんだフリーズ(freeze凍結する)という言葉を増幅させる。口は開いているのに声を出せない獣は、コロナ禍の若者たちが行動を管理される閉塞感のシンボルかもしれない。だが、寄る辺ない表情を浮かべつつ、時に観客を見据える若者のまなざしは、鋭い牙にも似て不服従を宿す。彼らの表情は、題名《道化師》(原題は英語で宮廷道化師を意味するJester)の意味を考えさせた。Jester(ジェスター)はシェイクスピア戯曲『リア王』の、「賢い道化/阿呆wise fool(ワイズフール)」を引き寄せる。権力者たちを機知に富む言葉で批判して、秩序を覆す道化のイメージが、パンク風の若者たちに重なった。他方、人より寿命の短い犬の遺体を掲げる行為は、若者が心身を脅かされる状況で短命となるリスクを、社会に訴えているとも解釈できる。以上は映像の一部分を見た範囲の推察であることを、断っておく。

イムホフの展示に入った途端、うねるミュージックと足裏や皮膚を揺らす超低音にしびれ、立ちすくんだ。が、すぐにカメラワークでさまざまな箇所が強調される骨肉と、スクリーンを彩るピンクなどの鮮やかな光線を浴び、活性化する筆者の五体が交感しだす。広い会場の床にはモニターが置かれ、スクリーンとは別の映像《untitled》(2022)が流れていた。画面には、手に持った赤い果実をむさぼる瘦身の女性。半裸体が波打つと、乾いたエロスがたちのぼる。床にたまった果実の皮に、満たされない飢餓感が漂う。観客の全身にヴァイブレーションを送る大規模会場を設営したスタッフ、そして、半世紀以上にわたり人々が滑走した銀盤を、アート作品に転用した一宮市と芸術祭の協力にも感銘を受けた。

ケイリーン・ウイスキー Kaylene Whiskey《ハッピー・プレイス》2022

Installation view at Aichi Triennale 2022, Kaylene Whiskey, Ngura Pukulpa – Happy Place, 2022

Photo: ToLoLo studio

©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

旧一宮市立中央看護専門学校では健康やケアに関わる人々を育成した場所にふさわしく、ウェルビーイング(well‐being、個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態:厚生労働省のサイトより)に連なる作品が目立つ。鑑賞者の心身を癒すパワーで群を抜くのは、オーストラリアの先住民にルーツをもつケイリーン・ウイスキーの映像インスタレーション《ハッピー・プレイス》。18世紀から増えたイギリス人入植者に虐げられた先住民の難儀を、アニメと実写を併せてスーパーヒーロー物語に昇華した本作は痛快だ。画面を彩るアポリジナル・アートのモティーフが、女性7人組を守る精霊を感じさせた。ウイスキー自身も色鮮やかなウィグをかぶり、スーパーヒロインに扮して空を飛ぶ。入植者が率いる政府や教会の同化政策で、先住民は本来の言語とライフスタイルを奪われた。女性7人が闘う相手は滑稽な悪魔のコスチュームで現れるが、この敵は2008年の公式謝罪の後も残る、差別と偏見の象徴か。戦闘シーンに残虐さは無く、幅広い世代が一緒に楽しめる。祖先から継いだ画法を創作に生かし、グローバル文化のポップ・アイコンであるティナ・ターナー等を演じるウイスキーと仲間の柔軟性は、きっと本作を観る人の応援を勝ち取る。

スクリーンが置かれた部屋は畳と障子のある日本間で、鑑賞者は靴を脱いで座る。砂漠でパーティーを開く7人のシスターフッドは、かつてこの座敷で励まし合って看護演習をした学生たちの絆に呼応しているかもしれない。