【追悼】名物コラムニストの死――江森盛夫さんを偲ぶ/西堂行人

演劇、文芸、競馬、俳句など、江森さんが見聞きし思索したことが日々つづられている。

3月6日、国際演劇評論家協会(AICT)日本センター名誉会員・江森盛夫さんが逝去された。

遺族によれば、彼は前日の夜、チーズとワインをたしなみ、翌朝眠るように息を引きとったという。85歳の人生をまっとうした、安らかな大往生である。

江森さんと直接知り合ったのは1980年代半ば頃だったと記憶するが、ある時、彼はわたしにこんなことを告げた。「私はずいぶん昔からあなたのことを知っていたんだよ」と。江森さんは若いころ、わたしの亡き父が経営していた出版社でアルバイトをしていたという。後に影書房を創始した編集長の松本昌次さんや、映画評論家になった松田政男さんのことを江森さんは懐かしそうに語ってくれた。たぶん50年代末から60年代前半の頃だったろう。江森さんは、まだ小学生だったわたしのことを知っていたのだ。

江森さんは無類の本好きだった。本の品出しのアルバイトをしながら、倉庫の片隅で埴谷雄高や花田清輝の本、木下順二などの多くの戯曲をむさぼり読んでいたのだろう。後に演劇評論家になる土台は、この倉庫の中にあったと言えよう。

この頃、食えない俳優たちが倉庫番のアルバイトをよくしていた。坂本長利さんもその一人だった。彼は倉庫の中から、宮本常一さんの『忘れられた日本人』を見つけ、これがその後の『土佐源氏』につながった。50年代から60年代にかけて、人文系の出版社は概ね貧しく、物書きたちも同様に貧しかった。だがその時代を知る者は、物質的な貧しさの中に精神的な豊かさがあることを知っていた。それは零細企業の“社長”の小せがれであろうと、アルバイトの青年であろうと同じだった。それが江森さんとわたしを結びつけた。20歳近く年の離れた江森さんだが、同じ時代を共有しているという紐帯を互いに感じ取り、言葉にしなくても分かり合えた。

もともとアナーキストの詩人を父に持った江森さんは、8歳で児童劇団に入り、子役として舞台や映画に出演した。『山びこ学校』(今井正監督)では若い頃の彼の目のくりっとした容貌を見ることが出来る。築地小劇場の最後、国民劇場の末期に舞台に立った経験もある。(詳しくは谷岡健彦氏による聞き書きがある。)

その後、江森さんはある地図関係の小出版社に就職し、傍ら芝居を観続けた。やがて『噂の真相』にコラムを書き始め、この連載は2004年まで25年間続いた。わたしはこの連載を毎回楽しみに愛読していた。江森さんの存在を知ったのも、この演劇コラムを通じてである。

「コラム」とは、圧縮した情報を詰め込み簡潔なコメントを付した短い文章だ。多くのことを知りながら、少なく書く。それがコラムの醍醐味だ。江森さんは、コラム二ストとして言葉を切り詰め、思想を凝縮して伝える技術を磨いた。その先に、日本語独自の短詩形文学を見つけた。それが後年たしなむようになった「俳句」の世界である。

『噂の真相』での長寿コラムの連載が終わった時、わたしはこれをまとめて本にしたら、と提案したことがある。短評だが、これがまとまれば、一つの時代性が見えてくるのではないかと考えたからだ。だが江森さんは、「いやいや僕なんか」と言ってやんわり断った。

2004年、第二次『シアターアーツ』を始めようとした時、わたしは編集部員として何人かに声をかけた。その中の一人が江森さんだった。雑誌には気の利いたコラムが必要だ。それを書けるのは江森さんしかいない、そう思ったのだ。また、わたしより年長で気心の知れた信頼できる人に近傍にいて欲しいという思いもあった。江森さんなら、わたしが編集長として暴走したら、呵責なく駄目だししてくれるだろうと考えた。それがわたしにとっての江森さんとの独特の距離感だった。

新しもの好きの彼は、評価のまだ定まらないものを「小劇場の現在」の連載で大胆に記事にした。そのことが新人に大きな励ましになったことは間違いない。陰でひっそり見ながら後方支援する。それが彼の流儀だった。

流儀といえば、土曜日の夜は観劇しないという彼独自のルールも覚えている。池袋にお気に入りの小さな酒場があり、ここで昔馴染みの友人や編集者と会い、意見交換する場に使っていた。しかしいつも短い時間で切り上げ、深酒することはなかった。それはまるで「短く書く」彼の流儀のようだった。演劇漬けにならない彼の生き方を象徴するルールでもある。江森さんは大好きなものに楽しく長く付き合うために最適な距離を保つ達人だった。

小さなソフト帽をかぶり、劇場に通う江森さんの姿をどれだけ客席で目にしたことだろう。会えば、いつもちょっとした会話を交わし、情報交換をした。ある時、「『新潮45』であなたのことを坪内(祐三)さんが書いていたよ」とさりげなく伝えてくれたことがあった。さっそくその雑誌を探して読んだ。こんな雑誌にまでこまめに目を通していたのかと、江森さんのフットワークの軽さに驚いた。

2012年、わたしは『シアターアーツ』の編集から全面的に降りた。江森さんも一緒に身を引いた。「西堂さんに声をかけてもらって始めたので、一緒に辞める」というのが、彼の言い分だった。その年の3月、残った編集部員たちは江森さんとわたしのために、新宿歌舞伎町の飲み屋で一席設けてくれた。心のこもったお土産もいただいた。それも懐かしい思い出だ。

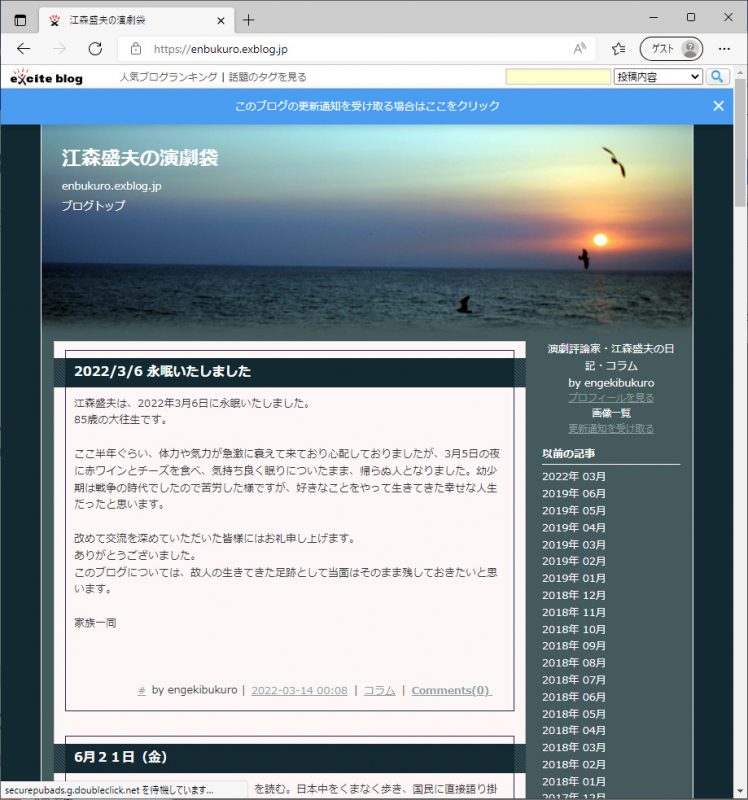

彼は2008年から「江森盛夫の演劇袋」というブログを立ち上げ、コラムを書き続けた。雑誌で書くことはそれなりにパブリックな責任が付きまとう。が、個人ブログは自身が全責任を負う分、自由度が大きい。「演劇袋」は彼にとって最後の持ち場となった。あくまで市井で芝居心を書きつけてきた江森盛夫さんの、演劇評論家でありコラムニストとしての真骨頂がそこにあった。

もう客席でお会いできないのは、いかにも寂しいが、江森さんならきっと彼の地でも彼なりの楽しみを見つけていることだろう。