“ふじのくに”から“くものうえ”へ ――SPAC「くものうえ⇅せかい演劇祭2020」 / 塚本知佳

“ふじのくに”から“くものうえ”へ

――SPAC「くものうえ⇅せかい演劇祭2020」

塚本知佳

コア期間:4月25日(土)~5月6日(水・休)

カニとカニカマボコの違いは何だろう?

2020年4月25日~5月6日、SPAC[静岡県舞台芸術センター]では「ふじのくに⇄せかい演劇祭」が開催された、はずだった。3月8日の一般前売り券の発売――開催まで1か月半、感染症もそれまでにはどうにか終息するだろう……。しかし3月19日には海外招聘作品のチケット販売の一時停止――渡航は難しくても“密”ではない野外劇であるSPACの2作品だけは上演してほしい……。だが状況は悪化し、3月30日にはSPAC『おちょこの傘持つメリー・ポピンズ』および『アンティゴネ』のチケット販売の一時停止――そして4月3日、ついに「ふじのくに⇄せかい演劇祭2020」中止の発表。ところがそれからわずか1週間後の4月10日に「くものうえ⇅せかい演劇祭2020」(World Theatre Festival on the Cloud)の開催が発表されたのである。

「くものうえ⇅せかい演劇祭2020」(以下、〈くものうえ〉)は、SPACの観客に対する約束の実現だ。「ふじのくに⇄せかい演劇祭」(以下、〈ふじのくに〉)の中止にあたってのメッセージでSPAC芸術総監督・宮城聰は、演劇を必要としている人々にとって「演劇は精神の栄養であり、魂の水です。」と語った。そして「演劇を必要としている方がひとりでもいるうちは演劇を届け続けなければならないと考えてきました。そして今回の危機が人々をいっそう孤立させるなか、その必要はますますふくらんでいると感じていたのです。」と。不要不急という言葉によって必要性が数の論理に絡めとられるなかで、このメッセージにある「ひとりでも」という眼差しにこそ、演劇の存在意義があるのではないか。けれども現実には上演ができない。だから宮城は、「『演劇を絶たれた状態で、どうやって生き延びるか』を、皆さんとともに発明しようと思います。」と続け、さらに「地球のあちこちで、やはり演劇を失ってなお耐えている、おおぜいの孤独な魂と連帯するために。」と語る。このメッセージは、「いまのいま必要な、演劇みたいな何か、」を、「ちょうどカニが手に入らない時のカニカマボコみたいに、演劇カニカマボコをお届けします。」で結ばれる。そして〈くものうえ〉が誕生したのである。

〈くものうえ〉は、〈ふじのくに〉の上演プログラムに添った「コア企画」と、SPACの俳優・スタッフが考案・製作した「ブロッサム企画」に分けられ、それぞれ多くのコンテンツがあった。オンラインだけではなく、オフラインの企画もあり、この短期間でこれだけの内容を実現させたことに驚嘆するとともに、一観客として心より感謝したい。

そして、カニカマボコがカニ(=演劇/祭)の代用品であるとしたら、私にとって〈くものうえ〉は“カニカマボコ”ではなかったのだ。

■ 壁

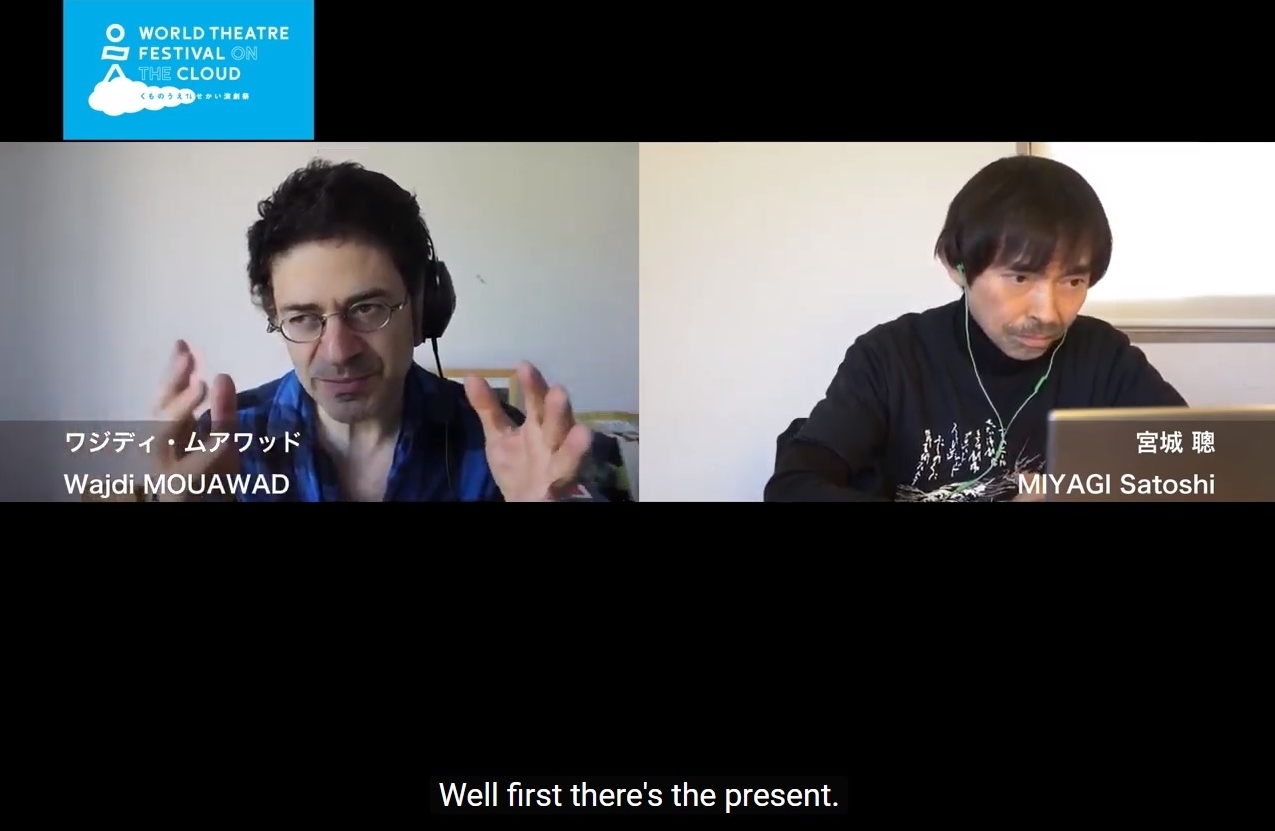

〈ふじのくに〉では海の向こうから来る、世界の演劇シーンで注目を集める作品が上演される、はずだった。チラシを見ると――ワジディ・ムアワッド『空を飛べたなら』(パリ)、クリスティアヌ・ジャタヒー『終わらない旅~われわれのオデッセイ~』(リオ・デ・ジャネイロ/ブリュッセル)、オマール・ポラス『私のコロンビーヌ』(ジュネーブ/ルナン)、オリヴィエ・ピィ『オリヴィエ・ピィのグリム童話 愛が勝つおはなし~マレーヌ姫~』(アヴィニョン)、キリル・セレブレンニコフ『OUTSIDE―レン・ハンの詩に基づく』(モスクワ)。〈くものうえ〉ではこのアーティストたちと宮城聰によるオンライン対談「くものうえで出会っちゃえ」とそれぞれの作品配信(オリヴィエ・ピィ以外は、上演予定作品とは別の作品)が行われた。この対談はアーカイブで観ることができるので、是非ご覧いただきたい。

ワジディ・ムアワッド×宮城聰

パリ・コリーヌ国立劇場の芸術監督であるワジディ・ムアワッドの作品は本人による日記の朗読だ。彼は劇場での活動が止められた状態で何ができるかを考え、電話での朗読やオンラインでの声のみの朗読配信を行っているという。ムアワッドの活動から想を得て、SPACは「でんわde名作劇場」という俳優が電話で名作の朗読をするという企画を行った。ムアワッドは制限されたなかでも演劇ならではのアナログ的な手触りを模索したのであり、その手触りにSPACも共感したのだろう。

アヴィニョン演劇祭のディレクターであるオリヴィエ・ピィは、宮城との対話のなかで、彼にとって演劇とは死者や霊的なものとの対話であると語った。ピィの言葉に加えて、配信作品の『愛が勝つおはなし~マレーヌ姫~』で描かれる圧倒的な愛への信頼こそが、宮城の語った「精神の栄養」ではないだろうか。

オマール・ポラスについては、2011年の同演劇祭の際、劇団自体の渡航が中止になったにもかかわらず、スタッフ一人を伴い静岡に来てSPAC俳優とともに作品を作り上げたことが忘れがたい。そんな彼の〈くものうえ〉のために作った自伝的小作品『虹のドレス』には静岡での記憶も登場する。彼の非常にユニークな演劇人生についてはSPACのプロフィールを見ていただきたいが、宮城の問いに対して、劇場が再開すれば観客は必ず戻ってくるという彼の揺らぎない答えは、演劇という場の連続性――作品そのものには一回性があるが、演劇そのものは旅であり、旅をし続ける限り、途中で泊まる/止まることがあっても旅は終わらない――を教えてくれた。

クリスティアヌ・ジャタヒーの配信作品『Utopia.doc』は境界/国境を越えて暮らす人々のドキュメンタリー映画である。国境を越えることがより困難となった現在において、彼女の作品からは改めて国境/国というものを考えさせられた。上記にあるように〈ふじのくに〉のチラシは国名ではなく都市名を掲載する。それは〈ふじのくに〉が「国」という枠組みではなく、より小さな地域的なコミュニティとして演劇を考えているからだろう。この〈ふじのくに〉があるからこそ、〈くものうえ〉という国の境がない場所で異なる地域の人々とつながる演劇祭ができたのである。

対談の最後の相手となったキリル・セレブレンニコフの配信作品は、カンヌ国際映画祭(2016年)の「ある視点部門」にノミネートされた映画『The Student』。彼が芸術監督を務めるゴーゴリ・センターも劇場が閉鎖されているため、オンラインでの演劇作品の配信を行っているという。だが、彼は人はオンライン作品だけでは満足できるわけがないと言い、劇場とは人がエネルギーを糧として得る場所であり、人はその体験を捨てることはないとも言い切った。日本のように文化政策も文化的な体力も十分でない環境だと演劇の存在意義に不安を抱いてしまいがちだが、このような状況にあって、セレブレンニコフの言葉は力強く心に響いた。

多様な背景を持つアーティストと宮城との対談は、演劇とは何かという根源的な問いに触れていた。感染症の終息が見えない今日、国境という境界の壁はしばらくは高くなるだろう。しかし演劇とは何か? 演劇で何ができるのか? ――問い続けることによって壁を越えることができる――彼らの言葉は壁の向こうの空を見せてくた。

■距離

今回の感染症はいたるところに境界を作っていく。〈くものうえ〉の中止は言うなれば境界を越えてはいけないという要請による。一つは国と国の境界、そしてもう一つは身体と身体の境界だ。他者との間に境界を作ること、すなわち他者との距離を取ることとは、他者を一個の身体を持つ人間として意識することに他ならない。私たちはこれまでこの数か月ほどに他者の身体を意識したことがあっただろうか? 身体の接触が感染の原因となるため、私たちは否応なく他者の身体を意識する。そしてその意識は自己の身体にも及ぶ――何かに手を触れること、手を洗うこと、他者の身体を侵害しないこと――。

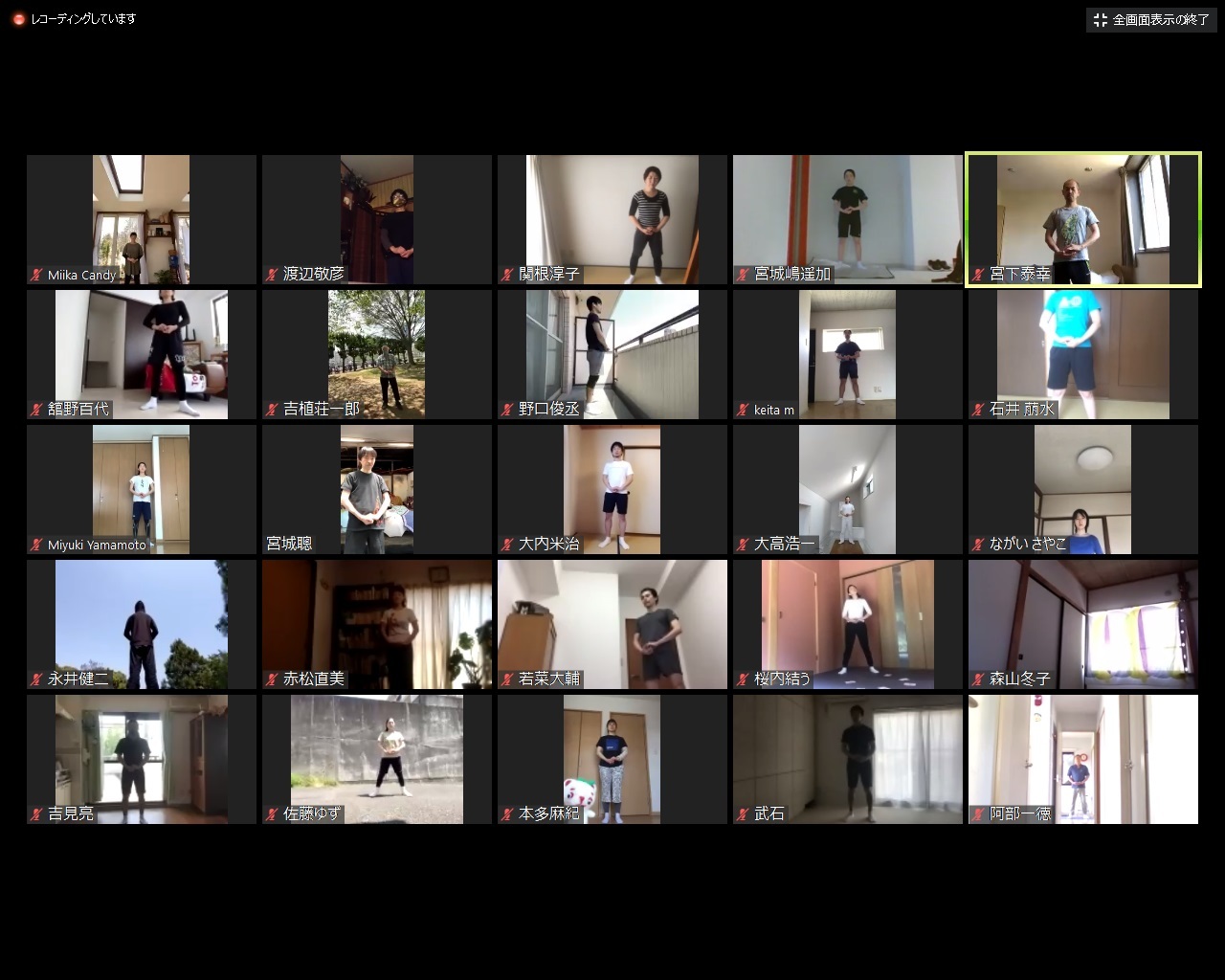

宮城が先のメッセージで「それは、今、俳優が集まって演劇の稽古をすることが、わたしたちの周りの人たちの身体的危険を増やす可能性がある、と判断したからです。」と語ったように、上演による作用は観客だけではなく俳優間にも生じる。だから稽古も不可能なのだ。しかし〈くものうえ〉では、俳優たちが各自の場所で基礎トレーニングを行う様子をZoomを使い生配信した(4月3日よりほぼ毎日12:15~12:45の30分間)。直前に宮城によるワンポイント・レッスンもあり、〈くものうえ〉では稽古まで見せてくれるのか!という驚きと喜びを禁じ得なかった。それと同時に、俳優たちの身体がZoomという一つの画面のなかで枠によって分割されるさまから、俳優の身体も観客の身体と同じように、傷つく可能性のなかにあることを実感した。

では、俳優と観客の身体は何か違うのだろうか。ワンポイント・レッスンで宮城は身体のエネルギーの移動について解説していたが(しかもそのエネルギーは他者との関係による)、だとすれば俳優の身体とは自己/他者のエネルギーを感受・感応できる能力があるということになるだろう。となると、エネルギーを感受するために限りなく開かれている俳優の身体とは、誰よりも傷つく可能性に開かれていると言える。ただし、傷つく可能性に開かれていることと傷つくことは同じではない。なぜなら傷つく可能性とは自己と他者との開かれた相互性によって初めて生まれるものであり、一方が他方を傷つけるという暴力とは対極のものだからだ。

身体の“可傷性”がともすると他者への恐怖と暴力へと転化されるこんにちの状況にあって、Zoomトレーニングでの俳優の身体は、可傷性が他者へと開かれるという身体のありかたを示してくれた。これは距離が自己と他者との身体を隔てている現状に対する、言葉では不可能な、身体を用いた一つの応答である。

■どこにもない〈いま・ここ〉

〈ふじのくに〉でのSPAC作品『おちょこの傘持つメリー・ポピンズ』もバーチャル稽古がZoomで生配信された。俳優はそれぞれの部屋や場所で自分の役を演じ、そこに宮城の演出が入る。この稽古が奇妙なのはZoomということだけではなく、公開稽古がされたのに本番が行われないということにある。しかも〈くものうえ〉では、〈ふじのくに〉での上演予定に合わせて『おちょこの傘持つメリー・ポピンズのいない劇場』と題し、野外劇場「有度」の様子をライブ配信した――稽古はあるが本番はなく、幕は開くが俳優はいないのだ。

唐十郎作『おちょこの傘持つメリー・ポピンズ』は、傘屋を営む「おちょこ」のもとに傘の修理を頼みにくる「石川カナ」が、傘屋の居候でカナの過去を知る「檜垣」と再会し、カナに恋心を抱くおちょこ、町から旅立つというカナ、そしてカナに対する檜垣の想いがない交ぜとなる物語である。最後には、カナは保健所員に連れて行かれ、檜垣は死に、カナが旅立ったと思っているおちょこは、檜垣の死にも気づかず、檜垣とともに傘をさして夜空へ飛んでゆく。

もしこの作品のあらすじを知らずにZoom稽古を見たら、一部の俳優の完璧な感染症対策ぶりに目を見張るだろう――白い防護服にゴーグル姿なのだから。しかしそれは感染症対策ではなく保健所員という役柄ゆえなのだ――「この日本では、たとえコレラに対する免疫はあるにしても、あのペストだけは立ち向かいようがないんです。梅毒、インキン、結核、コレラ、さまざまな菌がこの国を吹き抜けましたが、あのペストだけには、あたしたちの体はまるでウブです。できれば、ペストという言葉さえ、願い下げたいところだ。お宅には、そんな本はないでしょうな。」なぜこの時期にこの台詞なのだろう? この既視感は何だろう?

この作品には既視感がつきまとう。ほかにも、おちょこがカナに「If you can stay in this town, can you speak English?」という場面。これは二人のやり取りの一部分にすぎないが、この数か月、どれほど“stay”という言葉を聞いただろうか。しかもこの作品の結末は、カナも檜垣もおちょこもいなくなってしまう――だれも“stay”できない物語だ。この“stay”の因縁――「有度」の誰もいない舞台。日が落ちて空の色が変わり、鳥がさえずり、木々が揺れる2時間。それは“どこにもない〈いま・ここ〉”である。

「おちょこ」とはそもそも裏返しになった傘のことだ。物理の作用・反作用の法則を当てはめると、おちょこでない傘が降る雨を受けるのであれば、おちょこの傘は雨を逆にうえへと降らせることになる。この作品はおちょこの傘とともに、くものうえへと飛んでいってしまった、メリー・ポピンズのように。

■風景

上演されない劇場空間を映す『おちょこの傘持つメリー・ポピンズのいない劇場』のアイデアはスタッフから提案されたものだという。誰もいない舞台の映像は『おちょこの傘持つメリー・ポピンズ』ゆえの奇妙な体験を与えてくれるだけでなく、〈ふじのくに〉を幻視させた――夕暮れにフェスティバル・バーの屋台でチャパティロールを頬張り、野外劇のために防寒支度をする。舞台芸術公園の緑のにおい、整列をうながす制作スタッフやシアタークルーの明るい声……そのすべてはパソコンのモニターを見る、いまここにはないが、そのすべての感覚がよみがえる。それは〈くものうえ〉が、風景のそれぞれのピース(断片)を届けてくれたからだ。

(※演劇祭終了後も、6/6~8/31まで企画継続)

その重要なピースが俳優・スタッフによるブロッサム企画である。一部しか紹介できないが――例えば、過去にSPACで創作した演出家と俳優とのトーク企画や『アンティゴネ』についての座談会や音楽技法の解説など、上演作品に関連する企画。また、電話での朗読や『おちょこ~』出演者が詩や絵を描いた冊子「詩とメルヒェン」など、インターネットを使わない企画。さらに、Zoomを使った演劇や、出演予定だった海外アーティストとSPACメンバーによる『雨ニモマケズ』の朗読(海外アーティストたちは順番に日本語で朗読し、SPACメンバーは海外アーティストたちのそれぞれの言語で朗読する)など、新たな創作作品の企画。ほかにも、音楽の棚川寛子による「コロナにまけるな!!~免疫力アップのうた~」といったユニークな企画から、スタッフによるバックステージ・ツアーやマスクの作り方の動画、シアタークルー(ボランティアスタッフ)のメッセージ動画など、いわゆる裏方の活動の一端が見られる企画まで揃っていた。ここではそのすべてに触れることができないのは残念であるが、いまできる方法で何かを届けたいという想いがブロッサム企画には溢れていた。

演劇作品が上演できないとき、多くの場合は代わりとなる「内容」を配信するだろう。しかし〈くものうえ〉には、直接的な作品の代わりだけではなく、演劇祭という場そのものを形作る風景のピースがあった。これはSPACという、場と人がともにある「劇場」だからこそ作れる風景なのである。

■喪

誰かを失うこと、その悲しみは筆舌に尽くしがたい。しかしそれでもなお、その人を弔うことで人はわずかでも慰めを得る。しかし今回の感染症はその慰めさえも距離によって阻む。亡くなった人の身体に触れることもできず、残され者たちで抱き合い一緒に泣くこともままならない。――「喪」は〈ふじのくに〉と同時開催の「ふじのくに野外芸術フェスタ」で上演される、はずだった『アンティゴネ』の主題である。

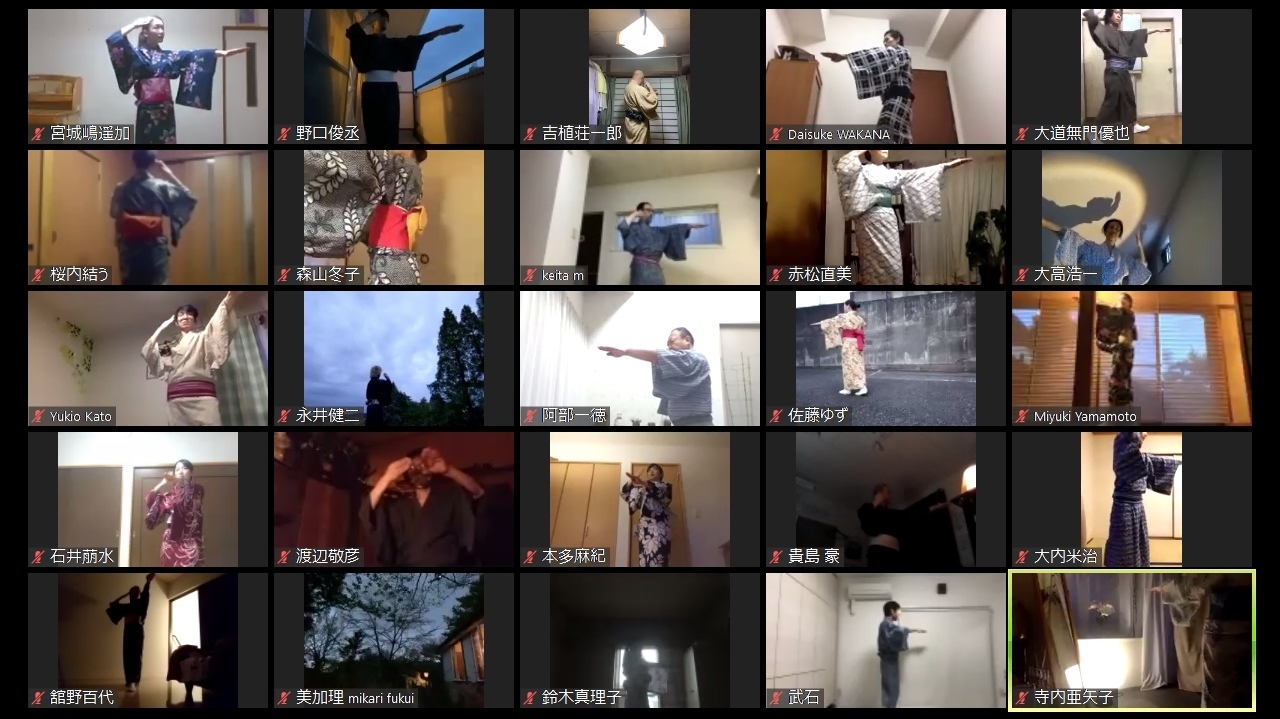

為政者クレオンにより埋葬を禁止され、野に晒された兄ポリュネイケスの弔いを行うアンティゴネ――〈くものうえ〉では、SPAC版『アンティゴネ』(アヴィニョン演劇祭2017版)が全編上映された。ここでアンティゴネ、クレオン、クレオンの息子でアンティゴネの恋人であるハイモンは、それぞれ岩のうえに乗っており、手の届く距離にはいない。触れられない/触れてはいけないこの距離からいまの世界を想起せずにはいられない。ただ、互いを想うアンティゴネとハイモンの、背後の壁に映る二人の手の影が触れ合う瞬間がある。これこそが演劇が壁を超える証明ではないか。「国」の境を、身体の境を、そこに距離ができようとも、つながることができる――。SPAC版『アンティゴネ』は、最後に出演者が一つの大きな輪となり、盆踊りを踊る。ここでも人と人は触れ合わない。しかしこの盆踊りの輪がゆっくりと進むその距離が悠久の時間を生み出す。あらゆる隔たりは溶解し、憎しみではなく誰もが弔われる――生者も死者も、あらゆる人々の魂が一つの輪となるのだ。

今回の上映にあたり、出演俳優が各自の場所で盆踊りを踊る「ZOOM版 盆踊り」が生配信された。Zoomの画面では分割され個別の盆踊りとなっていても、SPAC版『アンティゴネ』から、それが一つの輪になることを思い描ける。それはまるで、いずれ来るべき鎮魂の輪へ、個別の画面で見ている私たちをも導いているかのようだった。

毎年、駿府城公園の特設舞台で大掛かりな野外劇を上演してきたSPACだが、床一面に水を張り、影絵を出すための巨大な壁を必要とする『アンティゴネ』の上演は、これまで以上に大規模なものとなったはずである。上演予定日に配信された「出演者・スタッフからのメッセージリレー」では、多くのスタッフが次回公演への実現に向けての決意を語っていた。「メッセージリレー」もまた一つの盆踊りだろう。そこには、上演という未来と希望があった。

■ 感染

〈くものうえ〉ではZoomの画面から多くのことを考えさせられた。それが可能だったのは、〈くものうえ〉においては「いまのいま必要な、演劇みたいな何か、を、きっとみつけて、お届けします。」という明確な目的があったためオンラインという手段に溺れなかったからだろう。「くものなかから、これからの演劇を」編のオンライントーク(出演=やなぎみわ・岩井秀人・タニノクロウ・宮城聰・司会=中井美穂)で、やなぎみわは、オンラインゲームに何時間も熱中する自身の子どもの身体を、段ボールにスイカを入れると四角くなるように固まっていると、卓抜な比喩で表現したが、実際にオンラインで何かを見続けるとき、自分の身体も耳も目も固定されていることに気づく。

生の舞台を言葉で描写するのは難しい。そのときに思い出すのが、芭蕉の有名な句「行く春や鳥啼き魚の目は泪」である。「行く春」で、季節と時の流れという全体の背景が見え、そこに「鳥」という具体的な“人物”が登場することで目の焦点が「鳥」に合い、「啼き」で音が聴こえてくる。次に「鳥」という空から「魚」という川の中へ、上から下へと視線が移ることで空間の広がりも感じ、さらに「目は泪」という、実際には涙を流さない魚の目に涙を見出す――おそらく観客が舞台を観るとき、目も耳も意識もこのように動いているのではないだろうか。

かつて宮城はインタビューで、演劇を見に来ると誰かの体が開く、すると、今度はその人に会った人の体も少し開く、と語っていた。先のメッセージでも「演劇、舞台芸術のもっとも基本的な定義は『生身の人と人が向き合うこと』です。いま生きているヒトのからだが全身から発している膨大な情報を、なるべくたくさん交換し合うことです。」と語っている。それはつまり、演劇は体を通じて感染していくものであるということではないか。

カニカマがカニの代替という意味では、〈ふじのくに〉の代わりの〈くものうえ〉はカニカマだったのかもしれない。しかし私にとって〈くものうえ〉はカニカマではなかった。カニとカニカマの大きな違いが、その殻の有無にあるとしたら、私は〈くものうえ〉のなかで、カニが殻ができるまでの進化の過程を見た(実際のカニの進化の段階は知らないが)。そして、そのカニの未来も。ただ、ここには「現在」はない。オンライン配信のなかにはライブ配信や配信時間を限定することで、「いま・ここ」感を重視するものもある。しかしそれは「現在」とは言い切れないだろう。たしかにそこには「同時性」はある。しかし演劇における「現在性」とは、「共在性(coevalness)」に他ならない。ヨハネス・ファビアンによれば、共在性とは、隔離された人工的に弁別された時のなかではなく、「同じ時を生きる」ことであるという。

しかしオンラインかどうかにこだわることもないのかも知れない。思い返せば、私自身の演劇との出会いは、高校の友人から借りた一冊の戯曲であった。地方に住み、実際の舞台を観に行くことなど夢のまた夢であった高校生は、戯曲を読み、深夜テレビの小劇場中継を見て、演劇に思いを馳せた。そのときインターネットがあれば、迷わずオンライン配信を見ていただろう。〈くものうえ〉は、これまで演劇を観てきた人々の魂に水を与える〈くも〉としてだけではなく、これから演劇に出会う人々にとっての扉となり、その旅路の地図ともなるのだから。

宮城はSPACが行っている中高生演劇鑑賞教室のパンフレットで、演劇は「『わからない』ことに耐える力」を、観客に手渡してくれると書く。そして、それは「孤独と向き合う力」であると。舞台を観に行き、体が開くこと。それは「孤独と向き合う力」の感染である。だから、いま、人々が孤独に陥る状況にこそ演劇は必要なのだ。このような状況は残念ながらこれからも訪れることだろう。そのときのために――演劇に感染することが、孤独と向き合うときのためのワクチンとなる。私はこの人と極力接触しない期間も孤独ではなかった。なぜならすでに演劇に感染しているから。そしていつもそこには〈くも〉があり、〈くものうえ〉から「魂の水」が再び降ってくることを知っているから。