洗濯から浄化という暴力へ ── アリス・リポル/ Cia. REC『Lavagem (洗浄)』 / 坂口勝彦

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2023 で行われた数々の公演の中から、アリス・リポル/ Cia. RECの『Lavagem(洗浄)』を第一にとりあげたい(2023年10月、ロームシアター京都 ノースホール)。KYOTO EXPERIMENT では、まだ見ぬ海外の優れたダンスカンパニーを毎年のように招聘している。マレーネ・モンテイロ・フレイタス(2018年)、フロレンティナ・ホルツィンガー(2022年)の強烈な舞台の記憶はいまだに生々しく残っている。そして2023年は、アリス・リポルの作品を見ることができた。ノースホールが濃厚な空間に一変し、かれらの手中にあっというまに取り込まれてしまった。

アリス・リポルのことはまったく知らなかった。彼女のサイトによると、リオデジャネイロ生まれで、精神分析家を目指して学ぶうちに、身体運動の可能性への興味からダンスの道を歩み始めたという。現在は、リオデジャネイロで REC とSAUVE という2つのダンスグループを主宰している。今回の REC は、2009年にリオのファベーラ、つまり貧民街出身のダンサーたちで結成され、これまで6作品発表している。Lavagem は2021年の作品で最新作。サイトの公演情報を見ると、この3年間に、ウィーン芸術週間、ローザンヌフェスティバル、ユリダンス、ドートンヌ、クンステン等、ヨーロッパの主要なフェスティバルで上演しているので、私が知らなかっただけで、かなり注目されているようだ。

どういうダンス作品だったのか、一言でいうのは難しい。バレエではない多くのダンスと同じように物語があるわけではないからだが、だからといって抽象的な動きの構築で見せるものでもない。どちらかというと日常的な動きが多く現れる。タイトルにあるように洗濯なども行われるが、何かわからないがダンスとも言えないような仕草を延々と繰り返したりもする。かれらがものすごい力のあるダンサーであろうことは、その動きの端々の確実な安定性からすぐにわかるのだが、いわゆる踊りのようなダンスを見せようとするわけではない。かれらがいったいとなって何かを真摯に行っているのがひしひしと伝わってくる。喜びの爆発も、恐怖の叫びもある。そこには、かれらが抱え、そして世界中の誰もが無関係ではない、政治的、社会的な問題の一端が突然浮き上がってくる。詳しく見ていこう。

* *

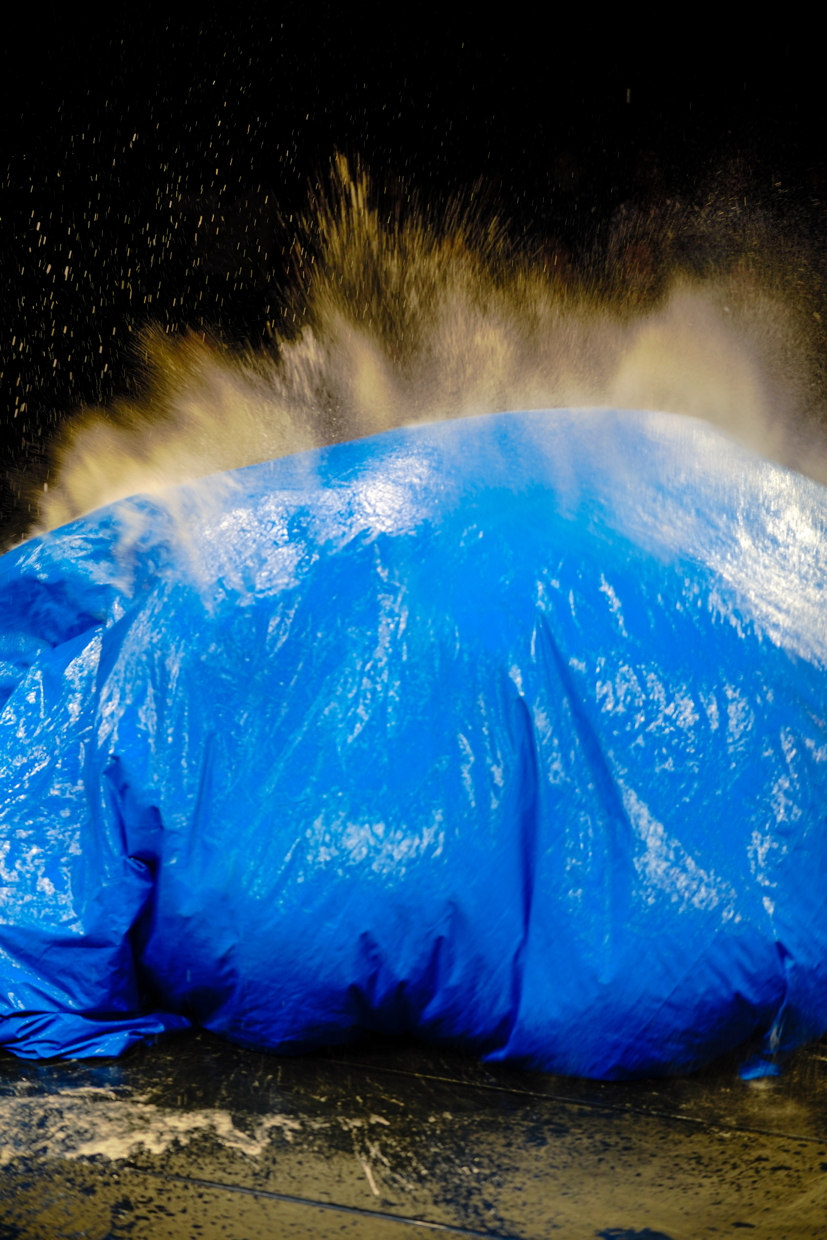

四方を観客で囲まれた正方形のエリアには、最初からところどころに石鹸水の入ったバケツが置かれていた。暗転によって客入れのざわめきが消え、すぐに明かりがついて始まると思っていると、真っ暗の中で巨大なガサガサした音が猛烈な勢いで襲ってきた。圧倒的な音とともに何かが迫ってくる風も感じられた。何も見えないが、何か大きなものが確かにそこにある。ようやく明かりがつくと、そこには巨大な青いかたまりがあった。最初に連想したのはエイリアンの卵だ。直径2メートルほどの大きないびつな物体が、エイリアンが生まれる直前の卵のように、もぞもぞ揺れていた。不気味に静まり返っているのも恐ろしい。その物体は、ザザザザっと動いて止まる。また、ザザッと動く。冷静に見れば、大きなブルーシートの中に何人かのダンサーが入っているのだが、中に入っているはずの人たちのことを想像すると、少しばかり笑える。

大きな叫び声と共に中から6人のダンサーたちが顔を出した。すぐにはそこから出て来ないで、シートの端をつかんで、床にぶち当てて大騒ぎとなる。水滴が飛び散る。外に出たダンサーがもうひとりを両腕でガシッと挟んでグルグル回す。なかなか卵から出ようとしない者もいれば、卵から出た喜びに跳ねている者もいる、といった様子だろうか。ようやく全員が外に出ると、歓喜の宴が始まった。バケツを手で叩いて生まれるリズムは、3拍子と4拍子が入り混じったような変拍子。ジャンプして激しくぶつかり合うダンサーは、喜びをぶつけ合っているのだろうか、熱気が高まっていく。

そしてまた静寂。ダンサーたちは、傍らにうちやられていたブルーシートを一面に広げ、そこに石鹸水を薄く張った。ゆっくりとその上に寄り集まり、なにやらもぞもぞと始まった。最初は何をしているのかわからなかったが、しばらくすると、同じようなことが幾度も行われているのに気づいた。何人かの体で作られた空洞にもうひとりが挟まり、それがスポンと抜ける。自分でスポッと抜けたり、誰かに引っ張ってもらって抜けることもある。空洞も色々な形で作られる。抜け方もそれに応じてどんどん変わる。これはおそらく出産なのだろう。出産と言っても、人によっても種によっても違うだろうが、スポンと出て来る感覚は同じだろう。ツルンとスポンが永遠に続くのではないかと思うほど続いていった。

この一連の動きは、コンタクト・インプロヴィゼーション──つまり、何人かで身体の接触を続けながら、重力を利用して相手に身を預けたり預けられたりしつつ生まれてくる動きを続けて行く即興的なダンス──で培われた動きなのだろう。もちろんこの作品は即興ではなく完全に振り付けられているはずだが、コンタクト・インプロヴィゼーションのワークを日々行う中で生まれた動きを拾い集めて形を仕上げていったのだと思う。石鹸水で濡れた皮膚はとても滑りやすく、接触した身体は、垂直にも水平にも斜めにも、あらゆる方向に勢いよく滑っていく。そうとうの信頼関係と緊密な連携がないと、ツルツル滑る身体同士の動きをコントロールすることは難しいはずだ。淡々と行われているのだが、そこにはものすごい量の力と信頼が集約されているのが感じられる。スポンと出してくる身体の気持ちよさを最大限に表現するために、肌と肌が接触する瞬間と身体で感じる重さの感覚を最大限に研ぎ澄ませている。そこから生まれるツルンとスポンには、こよなく心地よい開放感がある。

その心地よさがいつまでも続いてもいいのではないかとおぼろに思い始めた頃、気づいてみると、かれらはまたひそかにブルーシートの中に入っていた。そこは母体ないしは子宮でもあるのだろうか。再びそこから出て来たダンサーたちは、粛々と次の作業を始めた。赤いバケツを並べ、隣のバケツとタオルで結び、石鹸水でゴシゴシ泡立てて、泡をタオルに乗せる。まるで工程が決まっている作業か儀式のようだ。こうして製造された泡は、片隅で寝転んでいたひとりのダンサーのところに運ばれて、彼の体に乗せていく。そのうちに彼は山のような泡で覆われてしまった。作業をし終えたダンサーたちは、タオルで作った簡単な防毒マスクをいつの間にか装着していた。何かから身を守らなくてはならないのだろうか、タオルからは泡がブクブクと出ている。そして、かれらは声を上げた。最初は歌うかのようだったが、そのうちにつんざくほどの大きな声になり、怒りのかたまりの声が爆発した。そして、白一色の世界になった。「洗浄」というタイトルのように何かがきれいになったのかもしれない。でも、叫び声は、その白一色がそれほどは良いものではないことを示していたのだと思う。

* *

アリス・リポルのサイトにあるこの作品の紹介文には、「What actually needs to be cleaned? 」として、いくつかの事例が挙げられている。

「家の中のほこり? 足跡? 痕跡? 歴史的事実? 近づいたときにいやな体臭? 石鹸の泡は体を包んで見えなくし、現実世界での社会的流動性の深刻な欠如をすっかり忘れていられる夢の世界を現す。」

ここには、最後の泡のシーンを連想させて、この作品のテーマに通じるのではないかと思わせるような言及もある。カンパニー REC は、リオデジャネイロのファヴェーラつまり貧民街出身のダンサーで結成されたというのであれば、社会的流動性の欠如はまさに現実問題としてかれらにのしかかっているのかもしれない。とはいえ、切実な現実問題がこの作品で具体的に表現されるわけではないし、暗示されるとも言えない。むしろ泡で覆われた「夢の世界」を描いているようにも見えるのだが、あからさまに泡で覆おうとする行為それ自体が、そこに何かが隠されていることを強く示している。それが何かは明示されないにしても、最後の一連のシーンで感じられるのは、洗浄ないしは浄化という行為が時には暴力になり得るということだ。しかも、日常的な洗濯の作業から始まったのが、ふり返ってみると怖ろしくなる。始まりは、ご近所同士の洗濯という平凡な日常にも、洗濯というきつい労働にも見えた。どこかにあるかもしれないそうした日常の片隅で、ひとりの男が泡で覆われていく。不可解な出来事がひっそりと始まっていたのだ。泡の中でまどろむ彼は美しい彫像のようにも見えたが、泡で覆い尽くされてしまうのは、気持ちよさそうに見えながらも理不尽だ。しかも、泡を運んでいたかれらにも何かが襲いかかり防毒マスクを付けて叫ばなくてはならなくなったのだった。日常の片隅にひっそりと暴力は始まっているということだろうか。暴力に加担しているのは普通の人たちだということだろうか。

タイトルの Lavagem は、ポルトガル語で「洗うこと」「洗濯」あるいは「洗濯物」を意味するという。日本語や英語と同じように、資金洗浄、洗脳、あるいは、魂の浄化などの意味にも比喩的に使われるようだ。この作品でも、単純な洗うことが幾つかの意味へと転用されて行ったように見えるが、具体的に何かを表しているわけではなかった。とはいえ、最後の一連のシーンは、民族浄化という、これまで幾度も繰り返され、今現在でも遂行中の巨大な暴力を、かすかに指していると見ることもできるだろう。褐色の肌のかれらが真っ白な泡で包まれていくことが何を意味するのか、そこに何を感じとるのかはひとそれぞれだろうが、最後のホワイトアウトと叫び声に、私は何やら恐ろしいものを感じた。それまでに普通にそこにあったことが一掃される恐ろしさだろうか、ここに至るまでに積み上げられてきたいくつもの場面がくっきりと思い出された。具体的な意味はおぼろだとしても、各場面が強い力を持って迫ってくる。コンタクト・インプロヴィゼーションで培われたテクニックを存分に活用しているために、見る者の感覚に訴える力が大きいのだろう。大きな膜に包まれたときの肌の感覚、肌と肌の触れ合う感覚、石鹸水や泡で覆われた時の肌の感覚、最初から一貫して肌の感覚はていねいに醸成されてきたのだ。洗浄ないしは浄化という行為の意味をダンスによって換喩的に、つまり接触による転用によって拡大しているとも言えるだろうか。それに加えてこの作品の力は、現実社会に対するかれらの鋭利な感覚に寄るところも大きいと思う。社会に切り込むダンス作品というなかなか難しい分野を、アリス・リポルたちは、気張らずにサラッと行っている。コンタクト・インプロヴィゼーションを発明したスティーヴ・パクストンも、もともとは、社会の基礎構造たる人間の身体性を変革するテクニックとしてそれを考えていたのであるから、その意味でもアリス・リポルたちは正統なダンスを継承しているといえるだろう。あるいは、眠っていたダンスの力を覚醒させようとしているのだ。