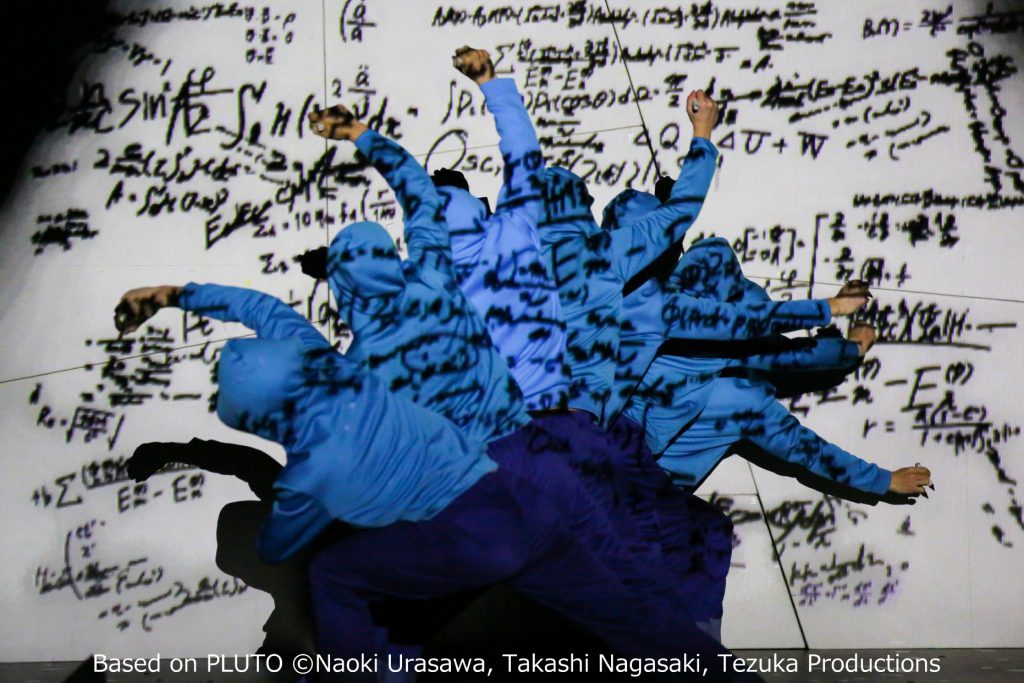

シディ・ラルビ・シェルカウイ『プルートゥ PLUTO』──手塚治虫の思想とアラブの問題 /坂口勝彦

鉄腕アトム「地上最大のロボット」より『プルートゥ PLUTO』(2018)

Bunkamuraシアターコクーン(撮影:宮川舞子)

ワグナーのオペラからからビヨンセのMVまで、あまりにも幅広く振付を行ってきているシディ・ラルビ・シェルカウイにとって、拡散しがちな活動の、おそらく重要な核のひとつとなっているのが、彼が師と仰ぐ手塚治虫関連の一連の作品だろう。2011年の大震災の時に日本で作成した『テ ヅカ TeZukA』は、手塚作品の中でも重苦しく陰鬱な『奇子』(あやこ)や『MW』(ムウ)の細部まで踏み込みながら、震災と原発事故の記憶が同居する複雑なダンス作品となった。第2弾として、浦沢直樹・長崎尚志が手塚治虫の「鉄腕アトム」をリメイクした漫画『PLUTO』(浦沢直樹×手塚治虫 長崎尚志プロデュース 監修/手塚眞 協力/手塚プロダクション 小学館)を原作とした『プルートゥ PLUTO』が2015年に作られた。これは演劇作品でありながら、ダンス作品でもあるという意味で、『テ ヅカ』とはまったく異なる形式の作品となった。そして、2018年の1月に、この『プルートゥ PLUTO』が再演された。中心となる森山未來の他にもダンスに堪能な役者(吹越満や土屋太鳳)が加わることでダンスシーンがより充実した。役者以外の9人のダンサーが重要な役割を果たしているのは初演時と同じで、それがこの作品がダンス作品でもある大きな要素になっている。

鉄腕アトム「地上最大のロボット」より『プルートゥ PLUTO』(2018)

Bunkamuraシアターコクーン(撮影:宮川舞子)

2つの焦点:父子の確執、アラブという他者

シェルカウイは、長編漫画『PLUTO』を2時間余の舞台作品にするにあたって、いくつかの要素を際立たせて他は大胆にカットした。彼が際立たせたのは主に2点、アラブ世界に対する理不尽な対応、そして、父と子の確執。それはシェルカウイ自身にとって大きな問題なのだろうが、何が中核をなすのかあらためて発見させられた思いがした。もちろん、手塚治虫から受け継がれたロボットに関する問題系──ロボットは人を殺せるのか、ロボットは感情を持たないのか、ロボットはウソをつくのか、ロボットにおける記憶とは何か──等も、ちりばめられている。

浦沢直樹・長崎尚志の原作は、誰からも慕われている世界最高水準の7体のロボットを、プルートゥという謎のロボットが次々と破壊していく物語。プルートゥは、「ペルシア王国」(おそらくイラクを指す)の科学者アブラー博士(吹越満)が作ったロボット。ペルシア王国が大量破壊兵器を保有しているとして「トラキア」(おそらくアメリカを指す)が仕掛けた戦争によって、家族も祖国もめちゃくちゃにされたアブラー博士は、憎しみからプルートゥに7体のロボットの破壊を命じた。7体のロボットは「国連平和維持軍」として「ペルシア」に派遣されたのだった。実はプルートゥは、アブラー博士が息子として愛したサハド(池島優)というロボットと一体であり、この美しい心を持ったサハドと破壊兵器プルートゥが同一であることが、この物語を複雑にする。ここに「鉄腕アトム」でおなじみのアトム(森山未來)、ウラン(土屋太鳳)、お茶の水博士(吉見一豊)、天馬博士(柄本明)が加わるが、話全体の主人公はアトムというよりは、一連の事件の調査を任された刑事ロボットのゲジヒト(大東駿介)。アトムとゲジヒトは7体のロボットのうちの2体だが、シェルカウイの『プルートゥ』は、既にこの2体以外のロボットは破壊されているところから始まる。それゆえ、原作のかなりを占めるプルートゥとロボットたちの戦いのほとんどは、回想やニュースとして登場する。

浦沢直樹・長崎尚志の『PLUTO』は、手塚治虫の鉄腕アトム『地上最大のロボット』のリメイクだが、2003年から9年までの連載期間はちょうどイラク戦争の進行とほぼ重なり、この戦争の欺瞞性を告発する視点が盛り込まれている。ジョージ・W・ブッシュがイラクを「悪の枢軸」と名指しし、大量破壊兵器保持を根拠としてアメリカ主体の軍が侵攻。フセイン大統領は逮捕され処刑されたが、大量破壊兵器は発見されなかったし、CIAも情報を握っていたわけではないことが暴かれた。アメリカの偽りの「大義」によって理不尽に殺された人々の怒りが、原作の『PLUTO』の土台となっている。シェルカウイもその問題意識を継承する。とりわけアブラー博士とゲジヒトが出会うシーンから始まる後半では、アブラーとサハド親子の立場からの告発が痛ましいほどに膨れ上がる。

シェルカウイが焦点を当てるもうひとつの要素は、父と子の困難な関係。天馬博士とトビオ/アトム、アブラー博士とサハド/プルートゥ、ゲジヒトとその息子のロボット。冒頭で、これらの父3人それぞれが息子を失った喪失感が提示される。彼らの喪失感はそれぞれに隠蔽されたり、ずらされたりして、彼らはなかなか正面からそれに向かい合えない。天馬博士は、交通事故で失った息子のトビオを模してアトムを作るが、完璧すぎるアトムを「おまえは失敗作だ」と突き放す。アブラー博士は、息子のロボット、サハドをトラキアによる空爆で破壊され(このあたり原作と少々違う)、その怒りからサハドをプルートゥに改造する。ゲジヒトは、息子のロボットを破壊した人間を殺してしまい、その記憶と共に息子の記憶も消されてしまう。この3組の父と子のすれ違いや葛藤や忘却の物語を、シェルカウイは、短いパッセージでくっきりと浮かび上がらせる。

アラブ世界に対する理不尽な攻撃、父と子の葛藤、この2つの問題は、実はシェルカウイ本人にとっても切実な問題だ。主にヨーロッパで仕事をしている彼だが、ベルギー人を母に、モロッコ人を父に持つ彼は、完全にはヨーロッパのアイデンティティを持つことはできないという。ヨーロッパにとってはもはや他者ではありえないアラブの問題を、シェルカウイ自身は自分の問題として生きざるを得ないのだ。

ダンスでつなぐ親密さ

振付家としてのシェルカウイが手がけたこの作品は、演劇としてだけでなく、ダンス作品でもある。それは、ダンスシーンが随所に挿入されるだけではなく、上月一臣や大植真太郎を含む9人のダンサーたちの役割が大きい。彼らの重要な役割は2つある。

ひとつは、ロボットたちを操ること。3人ずつ組になって文楽の黒子のようにアトム(森山未來)やウラン(土屋太鳳)を取り囲んで操作する(衣裳は白いこともあれば、4人組になることもあり、マニピュレーターと呼ばれる)。ただし、アトムが空を飛んだりするとき以外は実際に操作するわけではなくて、その振りをするだけ。アトムやウランの皮膚すれすれまで手を差し伸べて動きを先導したり、細部の動きを拡大してみせたり、外部からは見えないはずの感情や考えまで具現化してみせたりして、まるで3人と1体で1つの生命体のように振る舞う。このように何人かが動きを組み合わせて1つの形を作っていく手法は、様々にパターンを変えてシェルカウイの他の作品でもたびたび見られる。

もうひとつの役割は、舞台装置の配置換え。大きな正方形のパネルを、マンガのコマ割りのように形の異なる7個の四辺形に分割して、それらの組合せだけで基本的な舞台装置を作る。7個の断片は、テーブルにも椅子にも墓石にも手術台にもカフェにも道にもなる。いくつかのパーツを組み合わせるこうした手法も、シェルカウイの作品でしばしば見られるものだ。『sutra』 (2008年)では人ひとりが入れるほどの大きさの16個の木箱を、『Babel (words)』 (2010年)では大きさの異なる5個の直方体のフレームを、ダンサーたちが動かして様々な形を生み出していた。ただし他の作品とは違い、この作品ではあくまでも舞台装置の役割を成すだけであり、パネルの組合せそれ自体がスペクタクルを生み出すことはないが、むしろそれゆえにだろうか、それぞれのパーツがダンサーの身体とひとつになり、まるで意志を持った生物のように姿を変えて行く。

これら2つの役割は、シェルカウイの他の作品では作品を構成する中心的な要素をなし、それ自体を見せようと意図されていることが多いのだが、『プルートゥ』では物語の進行の脇役に徹している。シェルカウイ作品を見続けてきた私としては、いつか地と図が逆転しないかとついつい期待しながら見てしまうが、もちろんそんなことは起きない。でも、マニピュレーターの所作も、パネルを運ぶ動きも、物語を進めるためのそれぞれの役割を越えて、この作品に特殊な肌触りを添えている。それを親密性と言ってもいいだろう。ダンサーたちの非常に細やかな動きによって、言葉によるつながりとは別のルートでのつながりが作られ続けている。出演者同士だけでなく舞台装置との親密ささえもだ。

* *

父と子の葛藤やアラブの問題という物語の流れとは別に、ダンサーたちによる動きの交感が縦横に張り巡らされていて、むしろそちらのネットワークの方が濃密なのではないかと思われるほどだ。表面で進行している物語と並進しながら、まったく別の存在が広がって行く。知らぬ間に地殻変動が起きてしまったような、あるいはなにかが土台から変わりつつあるような感覚と共に、そこには親密な肌触りが確かにある。それがシェルカウイ作品でつねに感じられる肌触りであり、それこそが彼の作品が愛される理由だろう。

鉄腕アトム「地上最大のロボット」より『プルートゥ PLUTO』(2018)

Bunkamuraシアターコクーン(撮影:宮川舞子)