アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルの作品はどのように音楽と関係しているのか ──ローザス作品の構造と力── / 坂口勝彦

アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルの作品は

どのように音楽と関係しているのか

──ローザス作品の構造と力──

坂口勝彦

序

ローザス主宰のアンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルが22歳の頃に作った『ファーズ—Fase』と、その30年後の『時の渦-Vortex Temporum(ヴォルテックス・テンポラム)』の構造を詳細に検討し、彼女の作品がどのように音楽と関係しているのかを明らかにしたい。彼女の作品ではダンスと音楽の関係は単純ではない。結論から先に言うと、彼女のダンスは音楽を表現しているのでもなく[1]、音楽に合わせて踊っているのでもなく、音楽と密接な関係性を持ちつつも、音楽と拮抗するだけの力を持った独立した構造を備えているといえる。とりわけ『ファーズ』では、ミニマリズムの理念を音楽と共有しつつも、音楽とダンスは構造的にはそれほど共通点はない。音楽とダンスがどのような関係性を持っているのか、それをていねいに検証していきたい。

今年の5月に、『ファーズ—Fase』と『時の渦-Vortex Temporum(ヴォルテックス・テンポラム)』が上演された(東京芸術劇場、名古屋市芸術創造センター、愛知県芸術劇場)。『ファーズ』を初演と同じにドゥ・ケースマイケル自身が踊ったという点でも、彼女の出発点ともいえる35年前の作品と数年前の新しい作品が同時に上演されたという点でも、画期的な企画だった。『ファーズ』の初演は1982年。80年代に爆発的に広がる新しいダンス──のちにコンテンポラリー・ダンスなどと呼ばれる新しいダンスのパラダイム、つまり規範のひとつとなった重要な作品。そんな歴史的作品を、ドゥ・ケースマイケル自身が今でも同じように踊っている姿には、少なからず感動した。

ローザスは、ここ数年、昔の作品の再演を積極的に行っている。もちろん初演メンバーではなく、若手が振り写しで再演しているのだが、『ファーズ』だけはドゥ・ケースマイケル自身が踊り続けている。これだけは自分が踊らなければならないという自負があるのか、それとも、自分でなければ踊りきれない秘密の部分があるのか、それはわからないが、彼女の原点といえる『ファーズ』への強い思い入れがあることは確かだろう。後にていねいに検討するが、彼女のその後の多くの作品の基本となる構造を、既にこの作品が備えていることも、彼女が踊り続けたい理由の一つではないかと思う。

同時に、数年前の新しい作品『時の渦』も上演された。30年の隔たりのある作品は、一見したところ、まったく異なるタイプに見えた。親しみやすい『ファーズ』に対して、見る者を突き放したようなぶっきらぼうな『時の渦』。でも基本となる思想や構造はそれほど変わらずに、ある構造はより顕在化し、ある構造は内在化しただけではないかと思われた。

そこでまずは35年前の彼女の出発点に戻り、『ファーズ』の構造を分析してみたい。実は、2012年から次々と刊行されているDVDブック、 A Choreographer’s Score で、ドゥ・ケースマイケル自身が創作原理のレクチャーをしている[2]。それらを視聴して驚くのは、図や記号や数値を用いて、ひたすら数学的に構造を説明しようとしていることだ。ダンスで何かを表現しようという意図は皆目みられない。もしかしたら、私たちのローザスの受容や理解は、彼女の意図とは根本的にずれていたのではないかと不安になるほどだ。もちろん、彼女のレクチャーですべてが分かるわけでもないし、観客が作者の意図に従う必要もない。私たちは、彼女がどのような作品作りをしていたのかをある程度踏まえつつ、あくまでも作品がどのように見えているのかを元にして、作品を分析して行くべきだろう。

それでは、少々長くなるが、おつきあい願いたい。

1:『ファーズ—Fase』の基本理念と構造

(1)『ファーズ』の誕生

ベジャールのダンス学校ムードラで2年間学んでいたドゥ・ケースマイケルは、1981年、20歳の時に、ニューヨーク大学のTisch芸術学校に赴いた。そこで最初に作ったソロ作品が「ヴァイオリン・フェイズ」、後に『ファーズ』の一部となる。使った曲は、ミニマル・ミュージック四天王[3]のひとりと言われたスティーブ・ライヒの同名の曲で、彼の初期の代表作。作曲家のティエリー・ドゥ・メイにこの曲を教えてもらったらしい。

その年の秋、Tisch芸術学校で一緒のジェニファー・エヴァーハードと作ったデュオ作品が「カム・アウト」。やはりライヒの同名音楽を使った作品。

82年の春にブリュッセルに戻り、ティエリー・ドゥ・メイの妹で、ムードラで一緒だったミシェル・アン・ドゥ・メイと2ヵ月ほどで作ったデュオ作品が「ピアノ・フェイズ」と「クラッピング・ミュージック」。

これら4作品をまとめて1時間ほどの作品としたのが『ファーズ』。順番は、「ピアノ・フェイズ」、「カム・アウト」、「ヴァイオリン・フェイズ」、「クラッピング・ミュージック」となり、衣装替え程度の短い時間を挟むだけで続けて上演される[4]。

2017年5月2日と3日の東京芸術劇場での公演では、初演以来の相手のミシェル・アン・ドゥ・メイに代わり、ちょうど『ファーズ』が作られた頃の1981年生まれのダンサー、ターレ・ドルヴェンが相手役になった。

(2)初期のスティーブ・ライヒの作曲原理:「位相ずらし phase shift」

『ファーズ』で使われたスティーヴ・ライヒの4曲は、1965年から1971年までに作られたライヒの初期の作品。その頃のライヒは、phase shift つまり「位相ずらし」とでも訳せる原理を探究していた。この原理は、短いフレーズをずらして重ねることによって新たな響きを生みだしていくもの。「ずらす」というとカノン(輪唱)に似ているが、カノンではたいていは1小節ずらして同じ旋律を重ねて、元のメロディーを乱さないようにハモることで響きを豊かにする。さらに、和声的に豊かになるだけでなく、重なり合う旋律がそれぞれ独立して聞こえてくるような複雑な構造のものはフーガと呼ばれるものとなる。

それに対して「位相ずらし」では、短い基本フレーズを延々と反復し、そこに1拍、あるいはもっと微少にずらして同じフレーズを重ねる。ずらす幅が小さいとエコーの様な効果が生まれる。1拍ずらすと元のメロディーはもうほとんど聞き取れなくなり、別の音型が浮かび上がってくる。さらにもう1拍ずらすとまた異なった音型が強調される。このように、基本フレーズだけを用いてずらす幅を変えることで無限ともいえるパターンを生み出すことができる。まさに極小の要素で最大の効果を得ようとするミニマルの極みである。

通常の音楽とは異なり、基本フレーズはひたすら反復されるだけであり、メロディーや和声の進行に導かれて進むわけではないので、終わりはなく永遠に続けることも可能だ。ズレの違いによって、思いがけない音の高まりが聞こえてくることもあるが、それは反復とズレの構造から必然的に浮かび上がるものであって、通常の音楽のように盛り上がり自体を目的として作られるメロディーの結果としてではない。それゆえ、ライヒは次のように語る、「この音楽的プロセスの経験は、なんといってもその非人間性(impersonal)にある。勝手に進んでいくのだ。もうひとつの特徴は、その正確性。ひとたびこのプロセスが始まると、もはや変えようがなく進行するのだ」(Reich, p.20)。

こうしてみると、「位相ずらし」の特徴は、次の3点が挙げられるだろう、(a)最小限の要素の使用、(b)反復と変形による持続、(c)物語性・展開性の排除。もちろんこれは、ミニマル・ミュージックの理念でもあり、「位相ずらし」がその理念を実現させる実に効果的な手段の一つなのだ。『ファーズ』で使われているライヒの4曲はすべてこの「位相ずらし」によって作られている。そして、驚くべきなのは、この特徴がほぼそのままドゥ・ケースマイケルの『ファーズ』の特徴をもなしていることだ。以下、ライヒの曲とドゥ・ケースマイケルのダンスの構造を照応しながら、それをていねいに見て行きたい。

(3)『ファーズ』を構成する4作品の構造、とりわけ音楽との関係から

上演順ではなく、ドゥ・ケースマイケルが作った順に4作品を検討しよう。音楽とダンスの構造にどのような関連性があるのかを中心にして見ていきたい。しばらくはかなり詳細な分析になるので、手っ取り早く結論を知りたいというのであれば、(4)に飛んでもらえば、おおよそのことはわかると思う。

(i)「ヴァイオリン・フェイズ」

ライヒの曲は4挺のヴァイオリンのための曲(1967年)。8分音符12個分からなる基本単位を、第1のヴァイオリンは一定の速度でひたすら反復する。第2のヴァイオリンは、数回ユニゾンで弾いてから、少しずつ加速し、8分音符1つ分先んじた時点で速度を戻して、8分音符1つ分ずれたまま数回反復する。それから再び加速してさらに8分音符1つ先んじた時点で、8分音符2つ分ずれたまま数回進む。他のヴァイオリンは、そのズレから生じる音型を強調するように途中から割り込む。この構造が基本となり、ズレが少しずつ広がる奇妙に不安定な経過部分と、ズレによって浮かび上がる音型が強調される主要部分とが交互に訪れる。1小節の音型から無限ともいえる音楽が生まれる、典型的な「位相ずらし」効果だ。

それに対して、ドゥ・ケースマイケルは1人で踊るので、「位相ずらし」効果のようなものを真似して行おうとしても不可能だろう。そもそも、ずれまくる4挺のヴァイオリンのどれかにリズムを合わせて踊っているわけでもない。

音楽と共有する構造は、ミニマルのミニマルたるゆえんである最小限の要素の反復と変化だ。動きの基本要素は数個に限定され、それらの順列を変えたり、変形されながら反復される。たとえば、上体の力で両腕を大きく振り回しては腕を巻き付ける回転運動が基本要素の1つであり、ゆったりと巻き付けるパターンと、素早くクイッと脇を締めるパターンの2パターンがある。その2つを、それぞれの反復回数を変えながら繰り返していく。そうすると、まるで織物のパターンが少しずつ変わって行くように、あるパターンから別のパターンに移っていく様子が見えてくる。

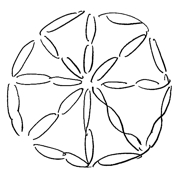

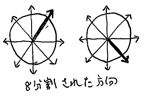

そのような基本要素の反復と変形は音楽と共有する構造と言えるが、ダンス独自の構造として、移動の軌跡がある。舞台の中央に照明で浮かび上がる直径4メートルほどの円周上の移動を基本として、その円を8等分する直径上の移動も組み合わせて、幾何学的に規定されるパターンを次々にたどる。砂を敷き詰めた場で行うと、最後には複雑なパターンの模様が砂の上に描かれることになる[5]。

このように、数個の基本単位による順列からなる数列的構造と、平面上に展開する幾何的構造の、2種類の構造が作品を規定している。前者が算術的に時間を統制する構造、後者が幾何的に空間を統制する構造といえる。あるいは織物にたとえれば、算術的構造は織物それ自体のパターンを決め、幾何的構造はその織物を平面上に配置するパターンを決めるといえるだろう。こうした基礎構造は、『ファーズ』の他の3作品にも見られるだけでなく、これ以降の彼女の多くの作品にも共通するものとなっていく。

ただし、こうした基本構造がそれとして作品の表面に見えるわけではない。ゆったりとした円錐形の白いワンピースが回転しながら、大きな円を描いて進んだり戻ったりする。時にはまっすぐ進むこともあるが、すぐに方向を転換して行きつ戻りつの運動が続いていく。後半になり音楽が盛り上がってくると、それに合わせて飛び上がったり、床に手で触れてアクセントをつける動きも見える。わざとらしくスカートをまくり上げることもある……そうした表面の背後に精緻な構造があることには、観客はほとんど気付かないだろう。特に、円の上で展開する幾何学的構造はほとんどわからない。最終的にバラ窓のような美しい軌跡が描かれることなど、言われないと気づきさえしない。はっきりと目に見える表層的な効果を生むものとして幾何的構造が機能しているようには思えないのだ。表層には現れずとも、ドゥ・ケースマイケルにしかわからない隠された一種の秘儀的な意味があるのかもしれないのだが、そうした点も含めて基礎構造の意味や力については最後に考えることにしよう。

もちろん、基本原理だけで作品が作られるわけではない[6]。ライヒの音楽でも「位相ずらし」を遂行するそもそもの基本の旋律の魅力や巧みさが実は重要な要素であったように、ダンスの基本要素それ自体の魅力も大きい。それは非常に単純な動きだ。回る、跳ねる、歩く、という、踊る喜びの元になるような最小の運動を切り取って、それらを組み合わせて極小のパッセージが作られている。いわば踊る楽しみがぎゅっと凝縮された運動の粒が、ミニマルな構造に乗っていつまでも反復されるのだ。大きな円錐形をなして裾が広がる白いワンピースも、回転のはずみになるだけでなく、回転運動を視覚的に増幅する効果を持つ。終盤でわざとらしくスカートをめくって見せる白いパンツも、異質な要素の挿入による効果を狙っているのであろう。そのような、ミニマリズムの枠組に収まりきれないノイズがたくさんあることも、この作品の魅力になっている。

ダンスが音楽と連動しようとしているのは確かだ。ただし、音楽の意味なり内容などと想定されるものを汲み取って(あるいは汲み取ったと主張して)ダンスで表現しようとしているわけではまったくない。「内容」という架空なものの共有ではなくて、明確に構造の共有をドゥ・ケースマイケルはもくろんでいるようだ。さらに、音楽と構造を共有するだけではなく、音楽に拮抗するだけのダンス固有の構造も創出しようとしていることがわかる。

(ii)「カム・アウト」

ライヒの曲「カム・アウト」(1966年)は、「come out to show them」という、ある少年の声を延々と繰り返すテープ作品[7]。最初1つだった声は、少しずれて2つになり、エコーのような「位相ずらし」効果が生まれ、さらに4つ、8つと分かれて重層化して行き、最後にはもう何の声なのかわからないノイズのパルスのようになる。

ダンスはデュエット。2人は椅子に座ったまま、上体と両手だけの限定された動きを行う。右手首から先をくるくるっと回転させたり、右手をグッと後ろに引いたり、右手でうなじを掻き上げたり、両手をそろえてクッと顔の前で止めたり、基本単位となる単純な動きが数個あり、それらからなる異なる数列を2人がたどって行く。時々シンクロするが、たいていは別の動きだ。冒頭で言及したドゥ・ケースマイケルのレクチャーを聴いてみると、たとえばAとB2つの動きからなる数列があり、1人はそれをそのまま実行し、別の1人はその数列の前後を逆にしてさらにAとBを入れ替えた数列を実行する、というパートなどがあるようだが、その実体は彼女にしかわからない。もちろん、何度もビデオを見て丹念にチェックすればどのような数列なのか記述できるであろうが、もちろんそんなことをしたからといって、作品がよくわかったというわけではないだろう。たとえ規則が分からなくても、基本的に同じ動きをしながらもずれていく2人の姿はくっきりと明晰に見え、先の喩えを用いれば、2本の異なる糸で綴られる織物のパターンが刻々と変化して行く様子が見て取れる。

この作品での幾何的空間構造も、「ヴァイオリン・フェーズ」と同じく円の分割による。椅子に座る2人の向きが45度ずつ8方向に分割され、やはりドゥ・ケースマイケルにしかわからない何らかの数列ないしは規則に従って、2人の向きが刻々と変わって行く。シンクロしたり、シンメトリーになったり、逆方向に回転したり、しばらくバラバラになりまたシンクロしたり、常に2人が成す形が変化していく。2つの糸を織り合わせる向きが次々と変化して、複雑な模様が描かれるといえるだろう。基本的な要素は、空間を鋭く切り裂く力強い手の動きで構成され、それが別方向にずれていく瞬間の鮮やかな感覚は鮮烈であり、そのような瞬間が随所に生まれることを見込んで、周到に数列と幾何的配列が選ばれているのだろう。

このように、ダンスは基本形をずらして重ねる構造ではないので、用いているライヒの音楽での「位相ずらし」をそのまま写したわけではまったくない。でも、基本的な動きを、時間的なズレと空間的なズレを複雑にからみあわせて新たなリズムと形態を生み出すところは、ズレによって新たな音型を作る「位相ずらし」の効果と類似していると言えないこともない。また、音楽は終盤に向けてどんどんノイズ状態になっていくが、ダンスは最後まで一定のリズムを刻み、歯車がきっちりと噛み合うように、あらかじめ決められている動きを進めていく。ノイズ化していく音楽に抵抗しているようにも見える。音楽に拮抗するだけの存在を主張するためには、それだけの強固な独自の構造が必要であることが、ドゥ・ケースマイケルにはわかっていたのだろう。

(iii)「ピアノ・フェイズ」

おそらくローザスといえばこの作品を真っ先に思い浮かべる人も多いだろう。裾の広い白いワンピースで回転し続ける2人、ところどころアクセントをつけるように差し挟まる緩急の動き、左右前方から2人を照らすライトによって浮かび上がる3人目のような影……ローザスのイメージを定着させた作品だ。この作品も先の2作品と同様に、わずかな基本的な動きの数列的構造と幾何的構造によって構成されている。

ライヒの同名曲(1967年)は2台のピアノのための作品で、原理は「ヴァイオリン・フェイズ」と同じだが、作曲はこちらの方が早いので構造は単純で、ほとんど「位相ずらし」だけでできている。16分音符12個分からなる基本単位のフレーズを、1台のピアノは一定の速度で繰り返す。もう1台のピアノは最初はユニゾンで入り、数回繰り返した後に加速を始め、16分音符1つ分先に進んだところで、ずれたまま一定の速度で数回繰り返す。これを12セット行うとちょうど1小節分先に進み、ユニゾンの状態に戻る。その間に12パターンの異なるズレの音が聞こえてくるので、いわば1粒で12種類の味を楽しむことができる。これが「位相ずらし」の基本形であり、要素の「切り詰め(reduction)」という意味でのミニマリズムの極みでもある。

ダンスはデュエット。基本の単位は、右手を大きく振って行う180度のターンと、手を大きく振りながらの横移動だけ。「カム・アウト」と同様に、これらの基本単位の反復回数と順番をある規則で変化させる数列を作る。ただし「カム・アウト」とは異なり、2人はまったく同じ数列をたどる。

その中で数回、「位相ズラシ」に対応すると思われる操作が明確に行われるところがある。基本単位の1つの180度ターンを幾度も行う時、ドゥ・ケースマイケルがほんの僅かずつターンを早めていくと、2人が振る手の位置がその度にずれていく。しばらくすると1周ずれて元に戻り、2人はズレのない位置に戻り、何事もなかったかのようにピッタリ一致した動きを再開する。全体の中でそれほど目立つものではないが、息抜きのようにも、流れの中のよどみのように感じられる。音楽の「位相ずらし」をダンスが模倣したものとしてはわかりやすいが、音楽の「位相ずらし」のように、新しい音型が浮かび上がってくるほどのめざましい効果があるわけではない。

むしろ印象的なのは、基本単位を反復する中で、動きの途中で突然フッと停止してみせたり、逆に力強く高速で行ってみたりして、何度も反復する基本単位に変化を与える時だろう。これはライヒの音楽では見られないものだが、ダンスで行うと非常に効果的で、一定の反復で流れていた時間がそこでグイッと歪められるような強い力を持っている。とはいえ、この効果はミニマルの理念とは特に関係はないだろうが。

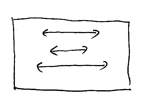

幾何的な空間構造は単純で、横の直線上の移動だけであり、ただし後列、中列、前列と3段階の位置の変化がある。

この作品でも、音楽とダンスはリズムのレベルで一致しているわけでもないし、形式的な構造も同じではない。ライヒの作曲原理とダンスはそれほど共通点はないと言っていいだろう。やはり音楽とは自律した存在としてあろうとしているのだ。

(iv)「クラッピング・ミュージク」

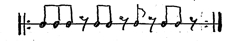

ライヒの曲は2人の手拍子だけで行うシンプルなもの。12拍からなる手拍子が基本単位で、1人はそれを延々と繰り返す。もう1人は、最初は一緒に始まり、10回ほど繰り返すごとに1拍だけカットして、その度に1拍分だけ先んじて、ずれたまま10回ほど繰り返す。これを12セット行うと、基本単位の12拍分ずれて、また元に戻ってピッタリ一緒になって終わる。「ヴァイオリン・フェイズ」や「ピアノ・フェイズ」にはあったような片方のパートが加速して行く経過的な「位相ずらし」はなく、正確に1拍ずつずれて行く。それゆえ、リズムが輻輳することはなく、最後まで一定の拍を刻む。

音楽が一定のリズムを刻むために、ダンスは他の作品に比べるともっともピッタリと音楽に同期することができる。音楽の基本単位2つ分が、ちょうどダンスの基本単位1つ分に当たる。そして、これまでの作品にも見られた動きと近い動きがダンスの基本単位を構成する。大きく腕を振る、両手を前でクッと曲げて瞬間的に静止する、軽快なステップを踏む、ヒュッと小さくジャンプしてつま先立ちになる、等々、小粒だが爽快な動きを周到に組み合わせた基本単位は、それだけでも十分に魅力的だ。

音楽とダンスはピッタリとリズムが合っている。しかも、2人目の手拍子が1拍ずれると、それと正確に呼応してドゥ・ケースマイケルの動きも1拍ずれる。意外に思われるかもしれないが、『ファーズ』でダンスと音楽が、リズムも構造もピッタリと合うのはこの曲だけ。でも実は、音楽とドゥ・ケースマイケルの動きが完全に一致しているわけではなく、音楽が1拍先んじる時、ドゥ・ケースマイケルは1拍分だけ軽くジャンプして1拍遅れる。第1パートの音楽とターレ・ドルヴェン(もう1人のダンサー)のダンスは最後まで完全にシンクロしているが、第2パートの音楽とドゥ・ケースマイケルのダンスは、ずれるタイミングは同じだが、ずれる方向が逆なので、音楽とダンスが一致することはなく、最初と最後以外はバラバラ(そもそも一致するとかしないとか言うこと自体意味がないとも言えるが)。もちろん、かなりの高速で行われるので、見ていてもそのズレの違いがはっきりとわかるわけではない。まるで音楽とダンスが一緒に進行しているかのように錯覚してしまいそうになるのだが、実は一致していないのであり、それはドゥ・ケースマイケルが仕込んだ悪戯のようでもある。ダンスがどれほど音楽にピッタリ沿っていると見える時でも、どこかに決定的に違うものが潜んでいるのだ。

以上が数列的構造だとすると、幾何的構造は非常に単純で、上手奥から下手手前まで対角線上に、2人が前後に並んで後ろ向きに進んでくる単純な直線運動。少しずつズリズリと位置がずれて行くごくゆっくりの移動と、「位相ずらし」のキビキビした複雑で高速の運動とが同時に進行する。これもまた、機械仕掛けの精密さを思わせる動きを生み出す構造だ。

こうして「位相ずらし」が十全にダンスに写し取られた時、実は不思議なことが起きていた。音楽のように別の音型が浮かび上がってくるというよりは、2人の動きが急にバラバラになって、どんどん収拾がつかなくなっていく。それなのに、何らかの目に見えない関係に支えられているのか、崩壊せずに淡々と続いていく。そういうきわどさが感じられたのだ。メカニカルであるのにバラバラ。そんなきわどいダンスは、めったにない。もしかしたら、35年経っても自分で踊ろうとしているのは、この部分があるからかもしれない。『ファーズ』では、この作品が実際の順番でも最後にあたり、音楽を突き放すかのようなダンスの強い力を感じさせる部分でもある。

(4)構造と力

意外かもしれないが、ライヒの音楽の基本構造である「位相ずらし」は、ダンスでは、少なくともそのままの形ではそれほど主要な構造をなしていなかった。「位相ずらし」をそのままダンスに移そうとしたのは、「ピアノ・フェイズ」の加速的なずらしと、「クラッピング・ミュージック」の定時的ずらしの、2ヶ所だった。ただしそのどちらでも、ずらしを引き起こす力強い動きを仕掛けるのは、ドゥ・ケースマイケル自身である。リズムを崩しかねないきわどい瞬間を作る運動は自分で行わねばならない、あるいは、行いたいという思いが、この作品だけは自分で踊り続ける理由のひとつなのかもしれない。この2ヶ所以外でも何らかのズレが作品を作っていたが、それは音楽の構造とは異なり、ダンス独自の別の構造からなっていた。音とは違って、異なる身体の動きは重なってひとつにはならないからなのかもしれない。あたりまえのことだが、ドゥ・ケースマイケルは、ダンスとしての効果を考えて作品を作っている。数個の基本単位の反復と変形のみからなる時間的な数列と、空間的な幾何的構造をメカニカルに組み合わせる。この構造は、ダンス独自のものだが、ライヒのミニマル・ミュージックと基本理念を共有している。つまり、(a)最小限の要素の使用、(b)反復と変形による持続、(c)物語性・展開性の排除。このミニマリズムの理念を実現すべくライヒは「位相ずらし」を考案し、ドゥ・ケースマイケルは、ダンス独自の手法として、数列的構造と幾何的構造を併存させた精緻な構造でこの理念を実現しようとしたと言えるだろう。

たとえば、「ヴァイオリン・フェイズ」では、「バラ窓」のような図形模様を緻密に描いて行くが、それは見ていてもほとんどわからない。でも、ドゥ・ケースマイケルが「バラ窓」を描くという明確な目的で幾何的構造をたどっていくことで、観客にその目的が見えなくとも、何かに向かって脇目もふらずに進んでいるという姿は非常に強く感じられる。それによって、ダンスにまとわりつきがちな、とりわけモダンダンスや表現主義ダンスでは目的とされるような、ダンスで何らかの情感や情緒や物語りなどを表象しようとする意志が入り込む余地が排除される。つまりミニマリズムの理念の(c)の実現だ[8]。

ライヒの音楽とドゥ・ケースマイケルのダンスは、実際は異なる構造なのだが、反復と変形によるミニマルな構造により、お互いを引き寄せる力を持つのだろう。だからこそ、ダンスはもう一つの音楽として音楽を豊かにし、音楽はもう一つのダンスとしてダンスを豊かにしている。互いが互いを一種の参照項として参照し合いながら決して1つには混じり合わずに、ますます豊かになる織物を紡いで行くことができる。観る者には、ドゥ・ケースマイケルの仕掛けた構造が見えてくるのではなくて、その構造と音楽が生み出す織物の力が見えてくる。

ダンスにまとわりつく表現という意味から自由になった場において、ライヒの音楽とドゥ・ケースマイケルのダンスは、自由な関係を結ぶことができたのだろう。これは音楽とダンスとの画期的な新しい関係だった。その鮮烈な斬新さは今見ても輝いている。真に美しい織物が哲学を備えているように、ドゥ・ケースマイケルの新しいダンスは、新しい思想から生まれたのだ。

音楽を表現したり、音に合わせて踊るという形での音楽とダンスの関係ではない、別の関係性をドゥ・ケースマイケルは意図的に作ろうとしている。そのために、精緻な数学的構造を背景に置いたのだ。数学的な構造というと、人工的なものと思うかもしれないが、ドゥ・ケースマイケルは自然における構造と考えているようだ。それは、『ファーズ』ではまだはっきりしないが、この後の彼女の作品における数学的な構造の使い方を見るとそれがわかる。フィボナッチ数列、対数螺旋、黄金律、魔方陣、2進法(陰陽)などを基礎構造に据えることが多くなるが、それについては次の『時間の渦』の分析で見ていきたい。

彼女の歩みをある程度知っている私たちから見ると、20歳の時に『ファーズ』で実現された理念と構造は、その後の彼女の作品の多くでも一貫して貫かれているように見える。だからこそ、出発点であったこの『ファーズ』だけは、いつまでも自分が踊り続けなければならないという強い思いを持っているのだろう。

(2 『時の渦』の構造』へ続く)

* *

注

[1] 通常ダンスで音楽を表現するという事は、(1)音楽が表現している同じものをダンスも表現しているという事、あるいは、(2)音の動きをダンスの動きに変換してダンスに合わせて動く事、のいずれかだろう。このいずれの場合にも当てはまらない。『ファーズ』の音楽はスティーヴ・ライヒだが、そもそもライヒの音楽は何かを表現しているわけでもないし、ライヒの音楽に合わせて踊っているわけでもない。

[2] ボヤナ・クヴェジク(Bojana Cvejic)を相手に、1作ずつ解説している。ボヤナ・クヴェジクはパフォーマンス研究・作家で、最近はドラマツルグとしてローザスに関わっている。現在までに解説されている作品は、『ファーズ』、『ローザス・ダンス・ローザス』、『エレナのアリア』、『バルトーク』、『ドラミング』、『レイン』、『待ちながら』、『チェゼーナ』。

[3] ミニマル四天王とは、ラ・モンテ・ヤング、テリー・ライリー、スティーヴ・ライヒ、フィリップ・グラス。

[4] タイトルの原題「Fase」は、英語の「フェイズ phase」(相、位相)を意味するオランダ語の faseであろう。彼女はベルギーのメヘレンで生まれウェメルで育った。どちらの都市もフラマン語圏。

[5] 実際、このダンスを撮影したティエリー・ドゥ・メイのビデオでその模様を見ることができるだけでなく、2011年には実際に砂を敷き詰めたMoMAのギャラリーで彼女は踊っている。この模様は、ゴシックの大聖堂によく見られる「バラ窓」に似ていて、この作品を作った翌年にその名もローザスというカンパニーを立ち上げることになる彼女は、後になって両者の関連に気づいたという。

[6] 後に注で検討するが、ポスト・モダンダンスの範疇と考えられるルシンダ・チャイルズのミニマル作品などは、ドゥ・ケースマイケルと構造の類似点がある。ただし、大きな相違点は、チャイルズでは基本原理だけで作品を作っている点だと考えられる。

[7] この声は、1964年にニューヨークのハーレムで起きた殺人事件の容疑で逮捕された6人の黒人少年の1人のもの。彼は事件とは無関係だったので、有志が支援コンサートを企画し、そのために少年の声を使った曲をライヒが依頼されたのだった。録音された少年の声の全体は、”I had to, like, open the bruise up, and let some of the bruise blood come out to show them”(傷をぱっくり開けて血を出して連中に見せてやるんだ)。おそらく、留置所で自分で血を出して病院に運ばれようとしたのだろう。ライヒの曲の冒頭で3回流れる(Reich, p.22)。

[8] ミニマリズムは、ジャドソンに代表されるポスト・モダンダンスの基調とされる。ジャドソンの中心的存在であったイヴォンヌ・レイナーもはっきりとミニマリズムを称揚していた。黒沢美香は、1982年から85年にニューヨークに滞在した時に得た最大のものは、音楽もアートもダンスも含めてミニマルだったと語っていたし、実際に彼女の帰国後の作品は、単純な動きを繰り返すミニマルなものだった。ならば、ドゥ・ケースマイケルはポスト・モダンダンスからミニマリズムを汲み取ったのだろうか。

その状況証拠は2点あげられる。(1)ドゥ・ケースマイケルは、1981年の春から1年ほどニューヨークにいた。(2)ロバート・ウィルソンの『海辺のアインシュタイン』は確かに見ている。

もちろん、ニューヨークに行ったからといってポスト・モダンダンスに染まるわけではないので、(1)の信憑性はあやしい。(2)は、振付をして出演もしていたルシンダ・チャイルズにどれほどドゥ・ケースマイケルが関心を持っていたかに依るだろう。「カム・アウト」で椅子に座ったままのダンスを思いついたひとつのきっかけが『海辺のアインシュタイン』だと語っているので、ルシンダ・チャイルズの影響が大きい可能性もないわけではない。

ルシンダ・チャイルズは、主に70年代の後半に、単純な動きの反復と変化を特徴とするミニマルなダンスを作っている。彼女の作品のビデオはこちらで見られるhttp://danceworkbook.pcah.us/asteadypulse/homepage.htmlので、ドゥ・ケースマイケルの作品との類似点や相違点を確認してもらいたい。とりわけ、『Reclining Rondo』(1975年)、『Radial Courses』(1976年)、『Interior Drama』(1977年)が、『ファーズ』との関連を疑われるだろう。

私が見た限りでは、両者は随分と肌触りが異なると思うのだが、どうだろうか。少なくとも、ルシンダ・チャイルズの作品では、その作品を成り立たせている構造がはっきりと前面に打ち出されて、それを見るように観客に強要される感じがするが、ドゥ・ケースマイケルの作品ではまったくそのような思いは感じない。この点を見ても、ドゥ・ケースマイケルへのポスト・モダンダンスの影響はかなり限定的な気もするのだが、いかがだろうか。むしろ、ミニマリズムは音楽から汲み取ったものだと思う。

* *

参考図書

・Anne Teresa De Keersmaeker & Bojana Cvejic, A Choreographer’s Score: Fase, Rosas danst Rosas, Elena’s Aria, Bartók, Mercatorfonds, Brussels, 2012.

・Rudi Laermans, Moving Together: Theorizing and Making Contemporary Dance, Valis 2015.

・Steve Reich, Writings on Music 1965-2000, ed. with an Introduction by Paul Hillier, Oxford University Press, 2002.

・ウィム・メルテン、細川周平 訳、『アメリカン・ミニマル・ミュージック』、冬樹社、1985年。