予想を裏切るアヴィニョン、予想通りのエクス——2015年のアヴィニョン演劇祭とエクサン・プロヴァンス音楽祭から/藤井慎太郎

はじめに

現代演劇とダンスを中心とするアヴィニョン演劇祭とオペラ、コンサートが中心のエクサン・プロヴァンス(エクス)音楽祭で、この夏に見ることができた作品について論じたい。両都市はTGVで20分ほど、TGV駅は市の中心部から離れていることを考慮しても片道1時間、3000円程度で移動できる距離にある。ほかにもパリに次ぐフランスの大都市であるマルセイユ、ローマ帝国時代の古代劇場があるオランジュ、国際写真展が毎年開催されているアルル、優れた現代美術館カレ・ダールがあるニーム、モンペリエ・ダンスが開催される大学都市モンペリエなど、南仏には文化的な都市が密集しており、ヴァカンス・シーズンである夏の間は特に賑わいを見せる。

モンペリエ・ダンス(2015年の場合で6月24日〜7月9日)、それを追うようにしてほぼ同時期に始まるエクサン・プロヴァンス音楽祭(7月2〜21日)とアヴィニョン演劇祭(7月4〜25日)とが、舞台芸術の夏の中心といえるだろう。とりわけアヴィニョンとエクスのフェスティバルは、創設された年が順に1947年と1948年と近いだけでなく、様々な点できわめて対照的である。アヴィニョンは国立オデオン劇場(パリ)の芸術監督を務めた演出家オリヴィエ・ピィ、エクスは王立モネ劇場(ブリュッセル)の支配人を務めたベルナール・フォクルールがディレクターを務めている。アヴィニョンの演目はその年の3月にならないと発表されず、チケット販売は直前の6月(!)であるのに対して、エクスは音楽祭が開かれる7月には翌年のプログラムがすでに発表されている。

予算については、1330万€超のアヴィニョンよりも2230万€の予算を擁するエクスの方がはるかに大きいのだが(ちなみにモンペリエ・ダンスの予算は250万€にすぎない)、これはオペラと現代演劇・ダンスのジャンルのちがいに負うところが大きいし、アヴィニョンがその規模に比してかなりの低予算で運営されていることはよく指摘されることでもある(さらに今年は緊縮財政を強いられた地元自治体の助成金削減の影響にも見舞われ、昨年よりも日程を若干短縮した上に、運営経費のかさむブルボンの石切場を会場として諦めざるを得なかった)。

観客数については、アヴィニョンでは58作品280公演、総販売チケット数12万907枚のうち11万2500枚が実際に販売され、客席稼働率は93%を超えたのに対して、エクスではオペラの上演作品数は6本とずっと少ないが、コンサートや無料イヴェントを含めて8万人を動員したという(いずれも主催者の発表した数字による)。また、1300本以上の作品が上演される「オフ」(フリンジ)が同時に開催されているアヴィニョンには、無数ともいえる人間が集まり、南仏のほかの都市には見られない活気にあふれることも指摘しておこう。若い観客が相対的に多いアヴィニョンに対して、南仏で夏を過ごすブルジョワジー、その中のオペラ・ファンを多数集めているのであろう、エクスは50代以上の観客が多く、客席の4分の1か5分の1は英語話者が占めている印象である。

アヴィニョンでは最高額の席種(教皇庁中庭)でも38€であるのに対して、エクスではオペラの1等席は250€するのだから、それも当然であるかもしれない。とはいってもエクスでも30才未満の若者向けに15€のチケットも用意しているし、音楽祭に先立つ6月9〜30日には「6月のエクス」と題して、全演目パスが15€(若者は無料)とさらに廉価なコンサートが、主に地元の住民向けに数多く開かれていることも特筆しておかねばなるまい。

作品について

筆者はアヴィニョンの「イン」で22作品、「オフ」で2作品、エクスでオペラ2作品、合わせて26作品を見ることができたのだが、全体としては、特にアヴィニョンで期待以上の多くの発見があった。こんな言い方をするのも、率直に言って、オリヴィエ・ピィが芸術監督となって2年目となる今年のアヴィニョンのプログラムは事前に大きな期待を抱かせるものではなかったからだ。フェスティバルの顔となる、教皇庁の栄誉の中庭での上演作品がオリヴィエ・ピィ演出『リア王』とアンジュラン・プレルジョカージュ振付『バラタンへの帰還』という、地位や評価がすでに頂点に達してから久しいアーティストの作品であったこと、そしていずれも成功作とはとても言い難かったことが象徴しているように思う。アンスティチュ・フランセのクリスティーヌ・パリーも口にしていたことだが、昨年こそは不満を口にしながらもフランス国外からアヴィニョンまで来ていたプレゼンターの姿を目にすることは稀であった。一般の観客と、プロデューサーや批評家・ジャーナリストなどのプロフェッショナルの観客の間の評価はずれていくばかりである。

現実のアヴィニョン演劇祭は、事前の私/私たちの期待を裏切った上で、結果的にその落胆をも裏切ってくれたわけだが、まずはエクスで見た2作品から始めよう。予算も入場料もアヴィニョンとは桁が違うので比較するのもおかしいのだが、こちらは予想通りに——同時に予想を超えることもなく——素晴らしいものだった。その後で、アヴィニョンで見た中でも印象に残る作品について論じたい。

ケイティ・ミッチェル演出『アルチーナ』プロヴァンス大劇場、7月12日19時観劇

アリオストの『狂えるオルランド』を下敷きにした、1735年に初演されたヘンデルのバロック・オペラであり、アヴィニョン(2011年『令嬢ジュリーをもとにしたクリスティン』、2013年『夜を通じての旅』)、エクス(2012年『肌の上に書かれた』)で毎年のように作品を上演してきたケイティ・ミッチェルが演出を手がけた。アルチーナ(とその妹のモルガーナ)という魔女は、自分の島にやってきた騎士を誘惑しては飽きると動物や植物に変えてしまう。そこにルッジェーロが囚われの身となり、その恋人ブラダマンテが騎士に男装してアルチーナのもとにやってきて、魔女に逆に気に入られ、当のルッジェーロに恋敵扱いされてしまう。最後には魔法が効かなくなり、騎士たちは人間に戻り、アルチーナとモルガーナは老女になり、宮殿も廃墟となる。こうした魔術と変身のバロックとしかいえない、およそそのまま再現することが難しい物語である。映像を巧みに使いこなす手腕で知られるミッチェルであるが、この台本の制約を乗り越えるために彼女がとった解決策は、映像は一切用いない代わりに、二層構造のセノグラフィを利用することであった。

実験室風の上層部分には、人間を植物や石に変える大きな機械が置かれ、下層部分は3つに分割され、宮殿内部を思わせる中央部分のみが、アルチーナの魔法の効力が及ぶ空間を表している。美貌のアルチーナ(パトリシア・プティボン)とモルガーナ(アンナ・プロハスカ)が中央の寝室の扉を通り抜けて左右の部屋に移動すると、壁の中で演者が入れ替わって老女に変わるという仕掛けである。その中央に大きなベッドが置かれた寝室は女性の肉欲と快楽のための場であり、アルチーナとモルガーナが聞かせるアリアは性的な快感の指標となる。ルッジェーロはカストラートを想定した役であったというが、37才のカウンターテノール、フィリップ・ジャルスキーが好演している。騎士を次々に誘惑してはすぐに飽きて動植物に変えてきた魔女が、ルッジェーロには本気になって真実の愛を語るという筋立てにはやはり相当な無理があると思うのだが、出演者の好演を前にそうした疑問はかすんでしまうかのように、熱い拍手は鳴り止まなかった。

ピーター・セラーズ演出『イオランタ/ペルセフォーヌ』プロヴァンス大劇場、7月14日19時観劇

『イオランタ』(1892年初演)と『ペルセフォーヌ』(1934年初演)はそれぞれチャイコフスキーとストラヴィンスキーが作曲した、今日では(ロシア以外では)上演が多いとはいえない一幕の作品だが、セラーズはさらにそれを合わせて1作品として演出し、しばしば奇才と評されるテオドール・クルレンツィスが指揮をとっている。2012年にマドリードで初演された作品の再演である。本作を最初に委嘱したマドリード王立劇場の支配人(当時)であり、モネ劇場におけるフォクルールの前任者であり、同じベルギー人であり、2014年3月に没したジェラール・モルティエ(オランダ語読みすればヘラルト・モルティール)に捧げるオマージュの意味も込められていたのだろう。

前半の『イオランタ』はチャイコフスキー最後のオペラ作品で、プロヴァンスのルネ王の生まれつき盲目であった娘イオランタ(エカテリーナ・シェルバチェンコ)が光を獲得する物語を描いている。後半の『ペルセフォーヌ』は、もともと歌手、俳優、ダンサーのための(語源通りに「音楽劇」としての)「メロドラマ」としてつくられた作品で、俳優が朗誦する台詞は(作曲家と意見が対立していたらしいが)アンドレ・ジッドの手によって書かれたもので、ギリシア神話において、冥界へとさらわれたペルセポネー、フランス語読みでペルセフォーヌを主人公としている。これをフランス現代演劇を代表する名女優ドミニク・ブランが演じている(だが彼女の台詞回しはいささか甘ったるすぎた)。さらにカンボジアのダンサーが参加して、見事なクメール舞踊を見せている(同時にオリエンタルでエグゾティックな側面も否めない)。

いずれも闇と光に関わるという主題の共通性のほかに、上部に大きな岩を頂く列柱を額縁として意匠化したような舞台美術(照明によって様々な表情と影を見せ、秀逸としかいいようがない)、女性主人公イオランタとペルセフォーヌに青の衣裳をともにまとわせることで、音楽的には根本から異質である前半と後半とを、アクロバティックにつなぎ合わせて連続性を与えている。そこには天才的な部分が確かに存在するのだが、かつてセラーズが演出のアンファン・テリーブルと呼ばれていたことを思うと、よくいえば円熟の境地に達して完成した美を見せているとも、悪くいえば(袖幕や文字幕を使わずに剥き出しの舞台の壁や機構を見せているところに多少の反骨精神は感じられるにしても)いささか物足りないともいえる、そんな印象を受けた。

余談めいているが、『イオランタ/ペルセフォーヌ』終演後、もうひとつの印象的なスペクタクルを目にすることになった。劇場の外に出ると、普段は見られない異様な人だかりがしている。何事かと思えば、フランス各地で革命記念日恒例となっている花火大会が予定されていたのだ。しかもその打ち上げ会場はなんとプロヴァンス大劇場の屋上テラスだった。町の中心部の建物が密集した地域のことである! 花火大会一つとっても彼我のちがいのなんと大きいことか。さらに、フェスティバルが続ける「民主化」の努力とは裏腹に、この2つのスペクタクルの観客は相変わらずまったく異質なままなのである。市民が劇場に最も近づく日が花火大会の日だとすれば、やはり皮肉なことである。

キリル・セレブレニコフ『イディオッツ』サン・ジョゼフ高校中庭、7月11日22時観劇

1969年生まれのキリル・セレブレニコフは、2012年からゴーゴリ・センター(モスクワ)の芸術監督を務める演出家である。ロシアの演出家による『イディオッツ』といえば、ドストエフスキーを連想するところだが、本作品はラース・フォン・トリアー監督の1998年の同名映画を下敷きにしたものである。「白痴」のふりをしつつ、「白痴」の道を究め、「白痴」を内面から完璧に演じようとしようとする者たちの物語である。

知的障碍者という、今日の社会においては、その存在が充分に可視化されていないと同時に、差別を助長するような表現は許容されていないという二重の意味で、表現の盲点、タブーにもなっている存在を扱った作品で、多分に挑発的な内容を孕んでいる。だが、知的障碍者という社会的弱者、さらに同性愛者、女装者などの周縁化された人々が多く登場することで、そこに少数派に不寛容なモスクワ社会が重ね合わせられるとき、さらにはウラディーミルという登場人物がしばしば登場して、同じウラディーミルという名前を持つプーチン大統領のことを暗に想起させるとき、そうした表現はさらに異なる意味合いを持ってくる。

本作品では「演技」、およびそれが含意する「嘘」が問題にされるが、それは政治的、宗教的な欺瞞であり、社会が見て見ぬふりをする盲点であると同時に、演劇的でもある嘘である。知的障碍者は嘘をつかないと言って、「真実」に到達しようとする登場人物たちは、スタニスラフスキー・システムに基づいた俳優を思わせる。この作品は社会や政治を問い直すだけでなく、演劇自身も問い直しているのだ。さらにいえば、滅茶苦茶を行っているようでいて、きわめてよく訓練された俳優による演技の質の高さが、冷静な批評的距離を感じさせ、舞台上の混乱と混沌が(賭けも多分に含んだ)計算に基づいたものであることを示している。

いちばん最後に、ダウン症の「俳優」たちが舞台に駆け上がって満面の笑みを私たち観客に見せるとき、嘘(演技)と真実の間の境界線は決定的なかたちで問い直され、そしてつくり手の賭けと計算が成功したことを告げて、客席を大きな感動に包むのである。

トーマス・オスターマイヤー『リチャード3世』オペラ=テアトル、7月16日18時観劇

演出の巧者オスターマイヤーだけのことはあって、観客への配慮が細部まで行き届いた、究極のウェルメイドな作品に仕上がっている。オスターマイヤーとの仕事を多くこなしてきた俳優ラース・アイディンガーが、せむしでびっこの極悪人リチャード3世を力演している。原作は登場人物が多く、長くて話が込み入っているのだが、マリウス・フォン・マイエンブルクによる翻訳は、その筋を大きく変えることなく、大幅に台詞を削除して休憩なしの2時間30分に収めた。ロンドン塔を舞台とする場面も多いためだろうが、三層構造の舞台装置は天井近くまで達し、高さが強調される。エリザベス朝演劇のエプロン・ステージを意識してか、舞台は大きく観客席に向かって張り出してもいる。舞台前面中央にはマイク、カメラ、照明が仕込まれたロープが上から吊されており、リチャード3世がターザンよろしくつかまって、観客席へと大きく空中を近づいてきたり、最後に死体となったリチャード3世が足を上にして逆さ吊りになったりするときにも用いられる。リチャード3世の顔を大写しにした映像なども用いられるが、そうした細部が過剰に強調されてドラマの展開と理解を妨げることもない。ほかにも複数の俳優の入退場口が設けられ、役者は客席通路まで使って演技する。つまりは劇場空間を最大限にまで生かした演出がなされているのだ。ほかにも極悪人リチャード3世の謀略にかかって殺される2人の王子は、人形で表されて文楽風に2,3人がかりで操られていたり、醜いはずのリチャード3世が服を脱いでその整った裸体を見せたりするなど、つねに観客を知的に、視覚的に楽しませることも忘れない。

そうしたことすべてが強調しているのは、演劇という表現の幅広い可能性であり、一言で言えば演劇性そのもの、これが演劇であるという事実である。そもそも、極悪人リチャード3世はきわめて自覚的な演劇人であり、こうした演劇性は原作においてもすでに強調されていたのだ(たとえば3幕1場、グロスター「こうしておれは、昔の芝居の悪役のように/裏に別の意味をこめたことばをあやつるのだ」、3幕5場、バッキンガム「できますとも、そんな悲劇役者のまねぐらい」——小田島雄志訳)。模範解答といってよい(そしてそこに幾ばくかの物足りなさを感じてしまう)演出である。

ティアゴ・ロドリゲス『アンソニーとクレオパトラ』ブノワ(ベネディクト)12世劇場、7月17日18時観劇

1977年生まれのロドリゲスは、2014年12月に若くしてポルトガル国立劇場の芸術監督に就任した演出家である。ならばオスターマイヤーのように古典的、ドラマ的な演劇の伝統を継承するタイプの演出家かと思いきや、その対極であり、アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルの学校PARTSでもドラマトゥルギーの授業を担当したり、その妹ヨレント・ドゥ・ケースマイケルが創設者の一人でもある劇団tg STANに俳優として参加したり(STANは演出家なき劇団である)、伝統的な演劇からは相当に距離をとった演出家だといえる。

シェイクスピアの戯曲はほとんど原形をとどめず、ト書きとも台詞ともつかない言葉へと解体され、男女の(俳優ではない)ダンサーに割り振られている。たとえば男性が「クレオパトラは息を吸う」といえば、女性が「アンソニーは息を吸う」と応じ、男性「クレオパトラは息を吐く(註:「息を引き取る」の意味もある)」、女性「アンソニーは息を吐く」と続く具合である。この男女は、アンソニーとクレオパトラとして考えることもできれば、ありのままの自分であり続けるパフォーマーとして捉えることもできる(女性の方は妊娠して大きくなったお腹をそのまま見せている)、不思議な存在である。両腕を突き出したポーズが特徴的である身ぶりは別に台詞と連動しておらず、いうならば岡田利規風に切り離されている。その傍らで、カルダーのモビールを思わせる舞台装置が、二人の間の脆いバランスを象徴している。

ト書き風の台詞があまりに単調に繰り返され、さすがに退屈しかけたそのときだった。上手と下手から互いに向かい合った二人が声をそろえて、音の響きや意味が微妙に近い単語を、フロイトの連想法のように次々に発していく。それは孤立した、文にもならない単語でしかなく、シェイクスピアの文学性などみじんも残ってはいないし、二人がダンサーだからといって目を見張らせるような動きを見せるわけでもない。だがそのとき、意味をなす滑らかな言語を通じてではなく、断片的な単語群(と身体)を通じて、何とも形容しがたい感情、ひいては感動が観客のうちに生じたのだ。

無意味、退屈を通じて、感動が生まれることなどあるものか、とも思う。だが半ば無意味に思える反復が続いたとき、意味と無意味、感動と退屈の間のバランスが、舞台上のモビールがとっているバランスと重なり合ったのだ。この退屈も意図され、計算されたものであって、この脆いバランスの上に、アンソニーとクレオパトラ、登場人物と俳優、俳優と観客、意味と無意味、感動と退屈・・・のすべてが配されていたことを知ったのである。無意味から意味が、退屈から感動が生まれる——演劇がいまだ持っているかもしれないわずかな可能性を再発見する、そんな希有な経験であった。

サミュエル・アシャシュ『フューグ』セレスタン回廊、7月16日22時観劇

アシャシュはまだ33才の気鋭の演出家である。日中は35度になろうというアヴィニョンだが、舞台は南極とされ、雪原に建つ粗末な一軒家に、一風変わった人々が集まってくる。人を食った設定ではあるが、小学生レベルとさえいえるギャグと、フューグ(フーガ)というだけあってバロック音楽の演奏と歌唱とが交互に繰り返される、アクロバティックな作品構造が功を奏している。たとえば、全裸になった男性登場人物が、黒のガムテープで局部を隠し、さらにテープをぐるぐると巻き付け、競泳パンツらしきかたちにしては、水の張られたバスタブに飛び込んでやおら泳ぎはじめる場面は(南極のはずなのだが・・・)、観客を笑い死にしそうなくらいに爆笑させる。これをシュールというべきか、ナンセンスというべきか、小学生レベルというべきか。だが、それが小学生レベルに終わらないのは、俳優であると同時に音楽家でもある演者による、そのギャグとはまったく無関係の音楽がそれに続くからであり、そこにある落差、距離が批評的、反省的な思考を感じさせるからである。

笑いとの結びつきという点では、青年団とのコラボレーションを成功させたフィリップ・ケーヌ、今年9月に横浜で『ジェルミナル』(爆笑必至 !)が上演されるラミカル・ドゥ・プロデュクシオンとも共通するし(フランスの新しい傾向といえるかもしれない)、さらにそれが古典的音楽と結びつく点では、フェスティバル/トーキョーにも招聘されたクリストフ・マルターラーの作品にも通じるものがある。作品は、あえてそうしたのか、結果的にそうなっただけなのかもよく分からないくらいに、未完成の雰囲気を残している。アーティストは完成度や一貫性などそもそも気にかけてもいないのかもしれないのだが、もう少しテクストを練って、より緊密にし、作品のドラマトゥルギーをより明確にすることができたように思える。

ベンヤミン・フェルドンク『Notallwhowanderarelost』ペニタン・ブラン(白色苦行会)礼拝堂、7月14日11時観劇

子ども向け(フランス風の言い方に倣えば「すべての観客向け」)を謳った作品にも秀逸としかいえない2作品を見たのだが、そのうちの一本がベンヤミン・フェルドンク『Notallwhowanderarelost(さまよう者がみな道に迷った者ではない)』である。1972年生まれのフェルドンクはフランダースを代表するヴィジュアル・アーティストだが、アントワープの王立コンセルヴァトワールを出ているだけあってパフォーマンス的な作品も多く、彩の国さいたま芸術劇場でも上演された『ナイン・フィンガー』において池田扶美代と共演していたことを記憶している人も多いだろう。

舞台の中央には劇場の舞台のミニチュア模型が置かれている。その隣にアーティスト本人が立ち、観客を見つめたり、脇や天井を見たりしながら、観客を迎え入れる。最初の場面は、オブジェの曲芸というべきか、2本のコーラ缶の上に、おもりをつけた椅子を斜めに立て、さらにその上にボールを乗せて安定させて見せる。次にはジャケットの中に顔を隠した(代わりにハンガーの先端部分が覗いている)フェルドンクが現れ、「時は私を巻き込む、だが時は私である。虎が私を傷つける、だが虎は私である。炎が私を焼き尽くす、だが炎は私である」というシンプルだが、含蓄に富んだ言葉を述べる。作品の中核をなすのはその次の場面である。舞台のミニチュア模型の中に無数に張られた糸を操ると、段ボール紙でつくられた三角形のオブジェが模型の舞台の床を左右に移動しては、ときに回転したり、Uターンしたり、ちょっとした思わぬ動きを見せる。沈黙の中、すべてはゆっくりと展開する。最小限に切り詰められたミニマリズムの表現といってもよいが、時折、アーティストが観客にわずかに見せる微笑みが象徴するように、作品を貫いているのは遊び心である。一部の観客には退屈であるかもしれないが、一部の観客はこの細部に読みとられるわずかな差異の中に、芸術の本質とさえ呼んでよいものを見るだろう。

ステレオプティック『ダーク・サーカス』ペニタン・ブラン(白色苦行会)礼拝堂、7月19日11時観劇

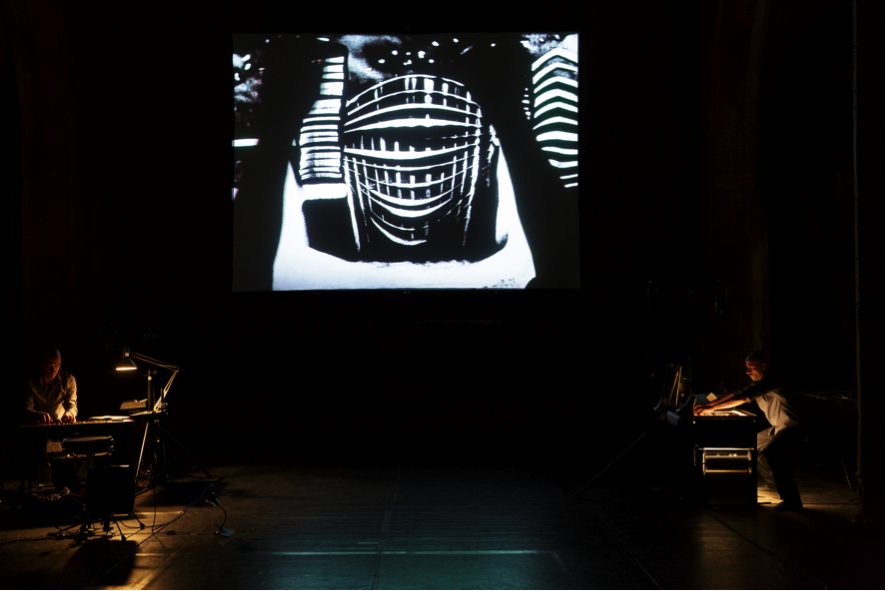

これも子ども向けを謳いつつも、大人の観客の熱いスタンディング・オヴェーションを浴びた作品である。ステレオプティックは2008年にロマン・ベルモン(1974年生)とジャン=バティスト・マイエ(1972年生)が結成したデュオである。この作品では、舞台中央後方のスクリーンに投影されるアニメーション的な映像を主に見ることになる。町にやってきたあるブラックなサーカスの話で、できるだけ不幸せな観客を大勢集めて、空中ブランコから落下する芸人、ナイフ投げに失敗して死んでしまう芸人、外に逃げ出す暴れ馬・・・を見せる。子どもに見せるにはブラックな感じだが、アニメーション仕立てなので暗さはなく、その映像がみんな舞台上の2人(マイエは音楽まで担当)によって、リアルタイムで観客の目前で実演され、OHPないし書画カメラの原理を使って撮影され、投影されているところに驚きがあるのだ。用いられているのは手書きの絵(ときに巻き取り式の絵巻で、背景を変化させる)、紙人形/影絵、デクパージュ、ドリッピングなどローテクな技術であり、大半が手作業になる。そのために2人はやたらと忙しいのだが、人手も金もかけていないのが明らかであるだけに(劇場も子ども向けの演目については大きな予算を割けないからこれは必須の条件である)、その手さばきの正確さと見事さに観客はみんな心底から感動するのだ。この詩的でもある職人芸は、いかにもフランスらしいもので、その魅力を再確認させる。さらにいえば、魔術とその種明かしを同時に見せているようなものなのに、それが魅力を失わせるどころかかえって観客を惹きつけるのは、これが演劇の嘘と真実を同時に見せているからである。

マリアノ・ペンソッティ『家に帰るとき私は別人になるだろう』ファブリカ、7月19日18時観劇

アルゼンチンを代表する演出家ペンソッティ(1973年生まれ)による本作品は、アヴィニョンで私が最後に見たものだが、すべてがすでにやり尽くされたかのような現代演劇において、なおも演劇の形式を問い直し、新しい形式を模索しようとする作品でもあった。舞台をあえて狭く横長に切り取り(周囲は黒い幕で隠されている)、左右方向に動くベルトコンベアーを2列配置し(その上を登場人物やオブジェが移動していく)、さらにその奥にも演技スペースを設けている。その3つの演技エリアの間にスクリーンや幕を張って、絵巻風に描かれた絵を見せていったり、後ろから色のついた照明を当てたり、影を映したりと、巧みに様々な使い方を見せる。この舞台空間がまずよくできているのだが、さらにその舞台上部には字幕用のスクリーンが2つあって、一つは物語の状況の解説、もう一つには台詞の翻訳(フランス語)が映される。物語はかなり突拍子もなく非常に込み入ったものであるし、5人の役者が5人よりはるかに多い登場人物を演じているにもかかわらず、文脈の解説が字幕でなされることで、観客は話を追えるようになっている。不思議な魅力をたたえた作品である。

ほかにも、オリヴィエ・ピィ作・演出『喜びに向かって』(ヴデーヌ劇場、7月13日18時)は、20年以上にわたってピィの片腕を務めるピエール=アンドレ・ウェイツによる舞台美術が秀逸であった(俳優ペドロ・カサブランによるスペイン語版の上演であったが、字幕が見にくい位置にあって台詞を追い切れなかったのが悔やまれる)。車輪のついた2つの箱形の装置が、移動して位置を変えたり、回転して観客に見える面を変えたりするにつれて、煉瓦の壁、寝室の内部、街路など、まったく異なる表情を見せるのである。

セネガル出身の振付家・ダンサーで、2013年の『もっと私を見て』というソロ作品ですでに高い評価を得ていたファトゥー・シセの新作『円の舞踏会』(カルム回廊、7月17日22時)も今後に期待させるものだった。まだ粗削りな部分は残るものの、アフリカのダンサーの身体的能力の高さを再確認させるだけでなく、アフリカの創造性の熱気を感じさせる。かつてブレストのクァルツ劇場の芸術監督を務めたジャック・ブランがドラマトゥルクとして参加したこともあるのか、ファッションショーとして構成された本作品は、ステレオタイプとしてのアフリカ的アイデンティティ、つまりカラフルな民族衣装を現代的に読み替え、作り替え、アイデンティティを脱ぎ捨てては着替えていこうとする点に(唯一の男性ダンサーが最後に女装して口紅を差す部分に強調されている)、コンセプチュアルなおもしろさも加わっていた。

こうして振り返ってみると、オリヴィエ・ピィ演出『リア王』のように(ピィらしく)登場人物をみんな道化に変えてしまって失敗した作品、アンジュラン・プレルジョカージュ振付『バラタンへの帰還』のように凡庸で退屈な作品(いずれも大金をかけているだけに余計に腹立たしくもある)、ウィンター・ファミリー『ノー・ワールド/FPLL』、ホフェッシュ・シェクター『野蛮人たち』など、うわべだけの知的なポーズ(私の友人は「知的怠惰」と評した)に憤りさえ覚える作品のような、私にしてみれば「駄作」や「失敗作」でしかない作品群が(お約束として)もれなくついてきたにしても、11本も取り上げるべき作品があったわけで、予想に反して収穫の多い旅であった。来年はアヴィニョン演劇祭は第70回の節目を迎える。昨年(3本)、今年(2本)と複数のピィ作品を取り上げてきたが、来年はピィの作品を減らす方向らしい。アヴィニョンに対する観客の期待を裏切るのか、あるいは、期待外れだと思った観客の予想をさらに裏切るのか。来年もアヴィニョンは「裏切り」がキーワードになりそうであるが、いずれの意味で観客を裏切ることになるのだろうか。