「救済」の鍵として仏僧をワーグナー作曲オペラに加えたクプファー演出 ── 新国立劇場・新制作『パルジファル』/桂真菜

新国立劇場2014/2015シーズンオペラ・オープニング公演はリヒャルト・ワーグナー作曲、舞台神聖祝祭劇『パルジファル』(オペラパレスにて2014年10月14日に鑑賞)。指揮は14年9月に同劇場のオペラ芸術監督に就任した飯守泰次郎。演出はドイツからハリー・クプファーを招き、美術は80年代からクプファーと組むハンス・シャヴェルノッホ。歌唱と演技の両面で優れた歌手たちが、最先端技術をいかした装置に拮抗した。

クプファー演出を筆者が初めて観たのは1992年に来日したケルン歌劇場公演、ショスタコーヴィチ作曲『ムツェンスク郡のマクベス夫人』。殺人を重ね入水するカテリーナを通し、個人を抑圧していく閉鎖的な共同体の怖さが迫った。人間の暗部を暴く冷徹なオペラに衝撃を受け、以降は可能な限りクプファー演出の舞台を追った。

ヨーロッパで見た次の二作品の美術もシャヴェルノッホで、装飾を抑え建築的な構造を生かす点は共通。1999年にベルリン・コーミッシェ・オーパーで見たヴェルディ作曲『ラ・トラヴィアータ』では、『乾杯の歌』が監獄さながらの殺風景なサロンで響き、享楽生活に潜む虚しさを訴える。「椿姫」と呼ばれた高級娼婦ヴィオレッタは孤独のうちに息絶え、彼女の死は恋人アルフレードをはじめ誰にも悼まれない。動く壁の重量感が、弱者を押しつぶし切り捨てる非情な社会について考えさせた。

2013年にはウィーンでリーヴァイ作曲のミュージカル『エリザベート』(1992年初演)を鑑賞。宝塚や東宝で上演を重ねる小池修一郎演出の華やかでロマンティックな日本版に較べ、生と死の対立、および階級問題が強調された硬質な舞台だった。上手の上方から床に向かって斜めに走る橋状のオブジェが、ハプスブルク帝国とフランツ・ヨーゼフ皇帝一家における絆の「分断」を象徴。過去に見たクプファー演出と同様に、感情移入や陶酔を許さず、ドラマの背景に観客の注意を促した。

1、テクノロジーを駆使するシャヴェルノッホの美術

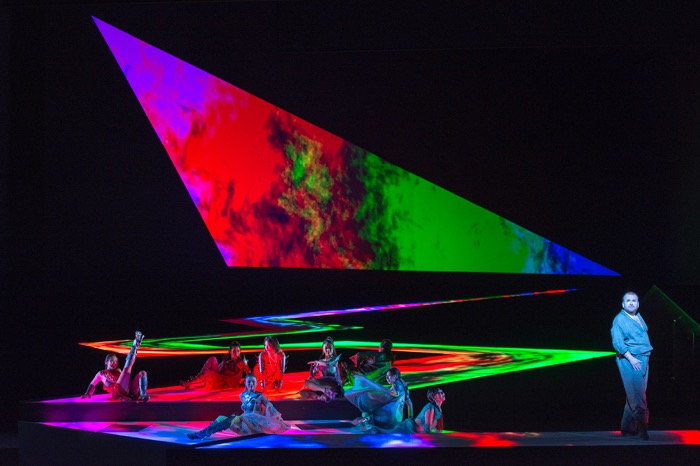

そして昨秋、新国立劇場で新たに制作されたオペラ『パルジファル』でも、観客に問いを投げかける姿勢は健在だった。ワーグナーが死の前年に完成させた最後のオペラに渦巻く、人間の精神と生身の葛藤はテクノロジーを駆使して届けられた。美術、照明(ユルゲン・ホフマン)、映像(トーマス・ライマー)のデザイナー、そして音楽家たちが育んだユニークな舞台で、「救済」を求める人物が交錯していく。床にはジグザグ形の「光の道」が走り、空間には巨大な生きもののように動く「メッサー(messer、ドイツ語でナイフの意味)」と呼ばれる装置。開幕から鋭い形と光に視覚を揺さぶられ、繊細なオーケストラ(東京フィルハーモニー交響楽団)に聴覚を潤される……。幽玄なる音楽と尖鋭的なヴィジュアルの不思議なバランスについて考察したい。

1882年に『パルジファル』がバイロイト祝祭劇場で初演された時、聖杯城の美術は中世スペインという設定を観客が連想しやすい具象デザインであった。初演から132年後に東京で発表されたプロダクションの舞台には、時代も場所も特定できない抽象空間が広がる。中世の叙事詩に基づきキリスト教をモチーフにした作品に、現代的リアリティを与えるためには、意匠に必然性が求められる。視覚効果について検証する前に、物語の設定を簡単に記し、クプファーによる台本の変更に触れよう。

キリストの脇腹を刺した聖槍と、その時に流された血を受けた聖杯を守っていた聖杯城の王アムフォルタス(エギルス・シリンス)は、聖杯騎士団に入団を拒まれたことを恨む異教徒クリングゾル(ロバート・ボーク)を討ちに魔法の城に赴いた。しかし、クリングゾルに聖槍を奪われて深手を負い、苦しみ続ける。王はクリングゾルの罠にかかって、美女に夢中になったことに対する罪の意識にも苛まれていた。「けがれなき愚か者が王を救う」という聖杯の神託を知る老騎士グルネマンツ(ジョン・トムリンソン)は、白鳥を弓で射た「無垢な青年」に出会い、救済者と直感。やがて、その青年パルジファル(クリスティアン・フランツ)は魔法の城を訪れ、クンドリー(エヴェリン・ヘルリツィウス)の誘惑を退けクリングゾルを倒す。クンドリーは十字架にかけられたキリストを嘲笑した罪で死ねないまま、さまよう「聖性と魔性」をもつ女だ。何年かたち、パルジファルは荒廃した城に戻って聖槍で王を癒す。

この後、ワーグナーによる台本では王が快復、クンドリーは呪いが解けて他界、パルジファルは聖杯開帳儀式の継承者となり、疲弊した騎士団も蘇って大団円。ところが、今回のクプファー演出では、聖槍によって傷が治ったアムフォルタスは息絶える。クンドリーは死なず、グルネマンツとパルジファルとともに聖杯城を去る。果たして、この三人は何処に向かうのか?

2、台本の結末を変えたクプファー演出には、仏僧が登場

『パルジファル』の台本を変えた演出を、クプファーは以前から試みている。今回の特徴は、台本にない人物を加えたこと。髪を剃って和風の衣をつけた「日本の仏教僧侶」を思わせる三名が無言のまま、第一幕と第三幕に登場するのだ。彼らはパルジファル、グルネマンツ、クンドリーの三人と第三幕で関わる。

第三幕はじめに、仏教僧侶が彼らの衣に似た橙色の布(あるいは衣)をパルジファルに渡す。その布はクンドリーとグルネマンツにも分けられ、大詰めで三人は、布をショールのように巻いて、舞台奥に歩み去る。三人の行動について演出家は、さらなる救済を求めキリスト教を内胞しつつ仏教の世界に進む、と説く((新国立劇場編集『パルジファル』公演パンフレットより)。ワーグナーの仏教への関心が投影された本作には、形骸化したキリスト教への批判もこもる。たとえば、脇腹から血を流すアムフォルタス王に儀式を強いる、騎士団メンバーの態度は硬直して慈愛のかけらもない。ゆえに、クプファーが述べる理由は腑に落ちるのだが、この改訂には疑問も感じる。

たしかに演出家の意図通り、変更された場面を「パルジファルたち三人はキリスト教以外の価値観を探して歩み出す」と読むことは可能だ。クプファーの改訂では、パルジファルは聖杯の占有に一石を投じた。「パルジファルが聖杯の儀式を継ぐ」という台本の結末を覆し、アムフォルタス王が死んだら、聖杯騎士団の特権は衰える。そうなれば、入団を拒まれて報復心を膨らませたクリングゾルのような敵も減る。排他的な集団を弱体化させ、彼らに疎外される者の反発を抑えたパルジファル。自由を求める元罪人のクンドリー。アウトサイダーだった二人に触発されたグルネマンツ。このように三人が城を離れた理由を解釈すれば、彼らの求める「救済」は、もはや個人のレベルを超えて共存と平和に至る理想につながっていく。

だが、三人と仏僧との関わり方には違和感を禁じ得ない。主な要因は、橙色の布の扱い方。聖杯城を出て仏僧を追う三人は、宗旨替えして仏教の一宗派に帰依した、とも受け取れるのだ。もし、三人が布を巻かずに歩むなら、「特定の宗派の信者となった」という印象は生まれにくい。ひとくちにキリスト教といってもカトリック、正教、プロテスタントで差異があるように、仏教も宗派ごとに違い教義や戒律は多岐にわたる。たとえば、タイの上座部仏教の僧侶は全員、ウコンで染めた木綿の黄衣をまとう。筆者がパルジファルたちの身を包んだ布を一宗派の記号と感じたのは、その影響もある。加えて近年の日本では熱心な信者が減った仏教は、「救済」のイメージを供しにくい。「橙色の衣をつけた日本の仏僧」といった具体性を示さない存在と旅立つほうが、観客に改訂の意味が伝わりやすいのではないだろうか。

3、宗教をモチーフにした古典を、現在の状況に即して考える

クプファーが「一神教の限界を超える東洋の信仰」といった曖昧な観念のもとに「日本の仏教僧侶」を登場させた、とは思えない。『ラ・トラヴィアータ』などの読み直しが証す、懐疑的な視線が彼の身上だ。三人と仏僧の結びつきが唐突に見えた点も違和感の一因だが、あらためて両者の接近の過程をふりかえるうち、パルジファルのキャラクター設定も明らかになってきた。

開幕当初から観客の目を引く仏僧は、第三幕冒頭までは登場人物の誰にも見えていない、と考えれば納得がいくのだ。フランツ演じるパルジファルは「無垢な青年」というより、年齢を重ねてもナイーブなまま、といった風貌。その態度は最後まで劇的変化を見せない。しかし、観客は歌声を通して成長に気づく。第二幕で彼は魔法の城でクンドリーの口づけを受けた瞬間、アムフォルタス王と傷の痛みを分かち合う「共苦」を経験する。仏僧が見える力を得たのは、その時と推察できる。

英雄となってパルジファルが得た力を、クプファーは他者に君臨する強さより、他者と共生できる広い視野、と受け止めているから第一幕と第三幕で、彼の態度に大差をつけないのではないか。同行の二人が、新たな環境を求める気持ちは設定から推察できる。

第三幕でクンドリーはパルジファルの足を髪で拭って「罪深い女の悔悟」をなぞった。聖書に刻まれた女性像を、彼女は窮屈に思ったのではないか。以前にクリングゾルの魔法に支配されて王を堕落させたときも、男性に仕える立場に変わりはなかった。グルネマンツは聖杯騎士団の中で制度化したキリスト教に失望していた。

そこで、深いレベルの「救済」を求める三人が、異教徒の流儀を受け入れる素地を共有することになった。第三幕の前半でキリスト教の洗礼を受けたパルジファルとクンドリーは、クプファーの改訂によって、ほどなく騎士団の長老グルネマンツを伴い聖杯城を去る。急速な方向転換は節操に欠ける、と非難も受けそうだが、ひとつの宗教に凝り固まらない柔軟な態度は、多元的な文化を楽しむ人間になれる、という希望をはらむ。同時に大いなる存在に真理を求めては失望してきた人類の歩みを蘇らせ、三人の行く手には何が起こるか分からない、という不安も湧く。

宗教を旗印に掲げる紛争が拡がり、戦闘に巻き込まれる者が増す現代は、宗教が人を救った数より傷つけた数のほうが多いのかもしれない。クプファーの改訂は「救済」という言葉にも、宗派と状況によって酷い結果を招く危険が潜むことを思い出させる。

4:主人公の超越性と普遍性を結ぶ視覚効果と演奏

さて、パルジファルたちがたどる「光の道」から、美術の役割を追っていこう。6時間近い(休憩二回を含む)上演が最後まで観客を魅了する磁力は、視覚効果に負うところも大きい。身体表現にも優れた歌手とマルチメディア的な装置の共鳴は、ライブ芸術ならではのスリルを発揮。観客の眼前で空間を生成させる新国立劇場の機構とスタッフの力量にも感嘆した。

開幕後すぐに目を奪うのはLEDを埋め込みアクリル板で覆った「光の道」。稲妻の閃光に似た亀裂が舞台の奥から手前

に走り、背景のスクリーンと連動して映像を浮かべる。スクリーンには風景や模様が流れる。ドラマの進行につれて「光の道」は幾つかのブロックに別れるが、ブロックが上下するたびに空間が伸縮するような立体感に驚く。

もうひとつのダイナミックな装置が、「メッサー(ナイフ)」と呼ばれる重さ8トンの鉄製機械だ。こちらは聖槍を模したフォルムで、名前の通り鋭利な刃物の感触を突きつけ、瀕死の王を乗せて動きまわる。LEDのパネルに流れる映像で朱に染まると、聖槍がキリストからアムフォルタスまで多くの人の血を吸った来歴が浮かぶ。

聖堂の場では、ゴシック建築を描いた紗幕が降りる。紗幕は荘厳な雰囲気を醸すが、ステージ奥が見えにくくなる。その様子は「宗教性の強い場所に入ると、視界が狭まる」と舞台が語りかけるようでもある。

背景に吊られたスクリーンは刻刻と形を変え、三角形になるとスピリチュアリティを漂わす。舞台空間の絶え間ない変容は老騎士グルネマンツの歌う「時間が空間になる」という言葉の可視化ともとれる。歌手や合唱団やダンサーがどこから現れるか、予測困難なセットは複雑で、歌手に負担を与える。一歩間違えば怪我しそうな仕掛けは、ハッピーエンドを拒む演出と相まって、観客の神経を鋭敏に磨く。舞台に張りめぐらされた装置は、スペクタクルを盛り上げる飾りにとどまらない。登場人物たちの葛藤を映しだす表現には、現実社会の危機に対する警告が織り込まれる。

いっぽう、飯守が指揮する東京フィルハーモニー交響楽団は、千変万化していく視覚と併走しながら、超越的な人物たちに内在する普遍性に寄りそう。そのテンポは緩やかで、嘆きや欲望を表す演技と時にコントラストをなす。たとえば、アムフォルタス王の役にふさわしい気品をたたえたシリンスが、痛みと使命感に引き裂かれて歌う第一幕。メッサーに乗って宙を舞う王の絶唱と波長がへだたるオーケストラの穏やかさがもどかしかった。第二幕の聖槍を扱うクリングゾルとクンドリーの激しい応酬に際しては、艶めいた挑発がほしい。悪魔的な表情でクリングゾル役のボークが、クンドリーを演じるヘルリツィウスから妖しい歌唱を誘いだす場では、もっと音量があって良いはず。だが、両者の対立からユーモアをあふれさせ、それぞれの孤独を光らせた手腕は、細やかな技の勝利といえる。

そして、第三幕の「聖金曜日の奇跡」ではパルジファルとグルネマンツの歌と、演奏が調和。幕切れが近づくにつれ音楽はパルジファル、クンドリー、グルネマンツの三人が目指す世界を彷彿させていく。澄んだ管弦楽の音色は、世俗の栄達に背を向け古い枠組から抜け出す彼らの求道心に通じる。その響きは静謐な悟りの境地ではなく、三人の行動に芽吹く変革への予兆だ。聖杯城の王座を望まぬ英雄パルジファルは、旧来の組織を骨抜きに。呪いを逃れたクンドリーは、聖女でも魔女でもない身心と涙を取り戻し自律へ。エリートである騎士の身分を捨てた老グルネマンツは、解放を幻視。鋭い美術は三人を襲う試練に、芳醇な音楽は風雪に堪える魂に、それぞれ呼応する部分が大きいと感じられる終幕であった。「救済者に救済を!」と歌う清らかな合唱に包まれ、未知の領域に向かうパルジファル一行を擁する舞台は、「現状にとどまったままで良いのか」と観客に問う。自らの環境を直視して行動しない限り聖杯騎士団のごとく病む、と暗示するクプファー演出は、暴力がつきまとう共同体で「救済」を得る困難も告げている。

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

[/wc_column][/wc_row]