第30回AICT演劇評論賞 発表

受賞作

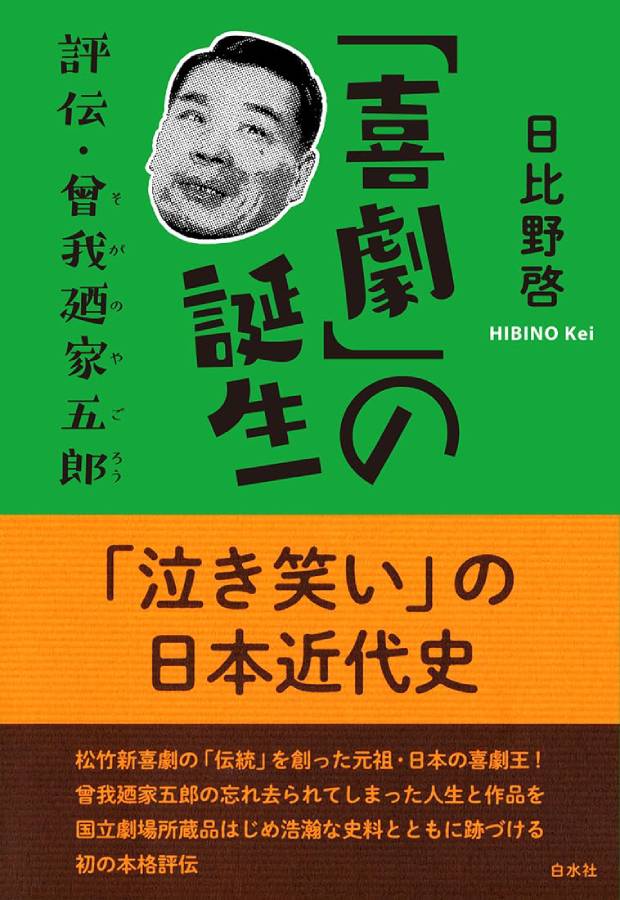

日比野啓『「喜劇」の誕生──評伝・曾我廼家五郎』(白水社)

選考経過

AICT演劇評論賞は、国際演劇評論家協会(AICT)日本センターが、演劇・ダンス等の優れた批評を顕揚し、その発展を図るために、演劇・ダンス等の舞台に関する優れた評論書に贈る賞です。第30回となる今回は、2024年1月から12月に刊行された書籍を対象とし、まずAICT会員によるアンケート投票により、一人3点まで候補作を推薦してもらい、得票数の多かった次の上位三作を最終候補作として選考会議にかけました。

最終候補作

永井聡子『新・舞台芸術史──劇場芸術の境界線から読み解く』(現代図書)

日比野啓『「喜劇」の誕生──評伝・曾我廼家五郎』(白水社)

本橋哲也『鈴木忠志の演劇──騙る身体と利賀の思想』(月曜社)

選考委員は、梅山いつき、河合祥一郎、永田靖、濱田元子の4名です。選考会議は3月14日にオンライン(Zoom)で行われ、4人の選考委員に加えて進行役として、事務局の三井武人と山口真由が参加しました。議論が交わされたのち、日比野啓著『「喜劇」の誕生 評伝・曾我廼家五郎』の受賞が決定しました。詳細は各選考委員による選評をお読みください。

選評

梅山いつき

日比野啓氏の『「喜劇」の誕生――評伝・曾我廼家五郎』は圧巻のおもしろさだ。本書は曾我廼家五郎という人物が自身に箔をつけるべくどのような自己演出をしてきたか、よりストレートに言えば、いかに嘘をついてきたのかを説くところからはじまる。つまり、この物語の主人公は嘘つきで、彼が言っていることは信じられませんよと宣言しているのだ。しかも細かな資料をくまなく読み込んでのことである。その手つきはまるでベテランの刑事のごとくだ。五郎もまさか、評伝でここまで追い詰められるとは思わなかっただろう。では、わたしたち読者は一体何を信じればいいのだろうか? 曾我廼家五郎の真実はいかに。こうして本書はあたかも推理小説のような語り口で幕を開け、筆者が丹念に調べ尽くした膨大な資料から、日本近代演劇史の「異物」たる喜劇王・曾我廼家五郎の姿を浮かび上がらせる。これまで十分な資料的裏づけがないままに語られてきた五郎についての最新の研究成果に基づく研究書として優れているのはもちろんのこと、そのスリリングな展開は読み物としても魅力的で一気に読了した。筆者は「近代化の逆説」というキーワードをつかって五郎劇を考察しているが、これは五郎の喜劇にとどまらず、1960年代のアングラ演劇を含む日本の近現代演劇を考える上でも示唆に富むものであった。様々な角度から読み応えのある一冊である。

河合祥一郎

『「喜劇」の誕生――評伝・曾我廼家五郎』は膨大な資料を読み込んで「元祖・日本の喜劇王」に迫った快著だ。特に感銘を受けたのは、明治期以降の日本の伝統芸能が「創られた伝統」だという「からくり」を曾我廼家五郎が利用し、あえて前近代的な異物であろうとして自らを構築したという論点だ。スティーヴン・グリーンブラットに『ルネサンスの自己成型(セルフ・ファッショニング)』という名著があるが、いわば五郎もセルフ・ファッショニングをやってのけ、曾我廼家五郎を自ら作り出していたわけだ。五郎自身の発言に嘘が多く、信用ならないという著者の指摘も、その文脈で読むと納得がいく。『曾我廼家五郎全集』刊行時に錚々たる名士が大勢推薦者として名を連ねたのも、五郎の自己成型の戦略として読むと、なるほど面白い。

大変な時間と労力をかけて書かれた本だけあって、学ぶところが多かった。何より研究者としての真摯な姿勢と慧眼とに敬服する。「ああ、ここに本物の学者がいる!」という感動は、私を昂奮させ、励ましてくれた。なにしろ資料そのものが演技をしているのだから、それを見抜く批評眼を持つ著者の力量に快哉を叫びたい。さすがである。

さらに加筆して博士論文となさるのであろうから、ないものねだりをひとつ。中村伸郎が「曾我廼家五郎が、素直に芝居の娯しさで正面を切つてゐる演劇運動の正しさと成功は、私のつねに尊敬しているところである」と記した、その「娯しさ」とはどういうものだったかがもう少し実感できると、さらに読み応えが増すと思う。「近代化の逆説」によって五郎が忘れ去られた経緯はわかったが、当時なぜそこまで人気を博したのか。五郎の自然さや誠実さにも言及があったが、谷崎潤一郎が言う「五郎のあくどさ」とどうつながるのか。何しろ年間約30万人もの観客動員とは尋常ではない。口立て、厳しい演出など、掘り下げて教えて欲しい点が多々ある。

永田靖

筆者の積年の曾我廼家五郎研究及び日本近代喜劇史研究の大きな成果である。日本近代の喜劇については以前よりその研究の必要も認識され、単発の論文はあるもののまとまった基本的な材料になる研究が待たれていたといって過言ではない。とりわけ曾我廼家十郎・五郎のいわゆる「曾我廼家喜劇」については、その台本は全集もあり読み解くこともできるものの、それ以外の資料が稀少なために調査がしがたく、作品の背景になるコンテキストがなかなか掴めなかった。そのため、その意義の大きさに比して研究成果が多くなく、しばしば残念な思いをすることがあった。本書では、ほとんど調査精読されていないこの曾我廼家五郎関係の資料を、全国の図書館や関係機関を広く調査して丁寧に読解し、一冊の曾我廼家五郎の評伝をまとめあげられているところが高く評価された。

また本書によって、この演劇人としての仕事の実相や劇団としての上演活動が明らかにになったことはいうまでもなく、その上でこの時代の演劇界との関係や社会的な影響関係にまで踏み込んで論じている点も評価される。旗揚げ前後の興行主との関係、「行き詰まり」打開のための洋行の事情、帰国後に取り組む平民劇団の実践、戦時下での国策劇の上演など同時代との関係の観点からも興味深い記述が続く。またその後に大阪の喜劇の柱の一つとなる松竹家庭劇との関係についての考察も貴重な成果であろう。江戸、上方を問わず、その喜劇史の経脈を跡づける仕事が複雑なのは新劇についても同様だが、少なくとも上方の喜劇について考えようとする時に、俄などの近世期から続く演芸に加えて、落語、漫談などの流れも視野にいれて俯瞰することが有益なのはいうまでもない。本書はこの観点からも貴重な情報を提供しており、今後の演劇史研究にとっても重要な功績といえよう。

本書は曾我廼家五郎の誕生から死去と劇団解散までを射程に入れた評伝だが、筆者の調査研究の手つきや考察の過程がよく読み取れる、いわば研究のドキュメントとしても興味深く、また参考になるものだろう。巻末の索引の人名すべてに読み方のルビが振られているのもこれからの研究にとって有益である。本書の中の数章は既刊の論文をもとにしているが、大きく改訂された上で、さらに書き下ろしの章を加えた本書の出版を大いに歓迎したい。

濱田元子

綿密な検証に読み物としての醍醐味

大阪俄に刺激されて芝居を目指し、「喜劇」というジャンルで一世を風靡した役者の実像を、膨大な史料から丹念に掘り起こし、綿密に検証し、事実を見極めようとする。顕彰ではなく、批評性をはらんだ検証というところに意義がある。評伝や伝記の枠組みを超えた力作だ。謎解きのようなスリリングな筆致で伝記的事実を追究する過程が、読み手をぐいぐいと引き込んでいく。堅苦しい学術書に陥らず、読み物としての醍醐味もある。

誇張や粉飾、事実のねじ曲げが多いという五郎について、まず肖像画(国立劇場所蔵)のエピソードから迫るところが面白い。読み手に五郎のセルフプロデュースぶりを強烈に印象づける。作者は「神話」という表現を使うが、劇団旗揚げ作品の『無筆の号外』の上演を巡る検証は、本書を貫く精神と立ち位置の象徴であろう。

興味を引かれるのは、五郎自身がどんな人物でどんな芸だったのかというより、二度の世界大戦をはさむ明治、大正、昭和にわたる日本の近現代史、演劇史と、五郎の行動原理を照らし合わせているところだ。戦時下の「演劇報国」や二つの全集出版も含め、五郎が重要視したのが「文化的正統性を獲得すること」「演劇史に名前を残すこと」と喝破する。

明治生まれの喜劇人の、なんでもありの強烈な生き様が、いまの沈滞した社会、そして演劇界の空気を考えるとまぶしくもある。