宴会にまつわるドキュメンタリー―― Projectumï『寂しさにまつわる宴会』/新野守広

作・演出・出演=上田久美子

出演・創作コラボレーター=竹中香子 三河家諒

2025年1月24日(金)~2月3日(月)/蒲田温泉 2階 宴会場

撮影=松本和幸

宝塚歌劇団の演出家として活動してきた上田久美子が大衆演劇の三河家諒、フランスの演劇学校出身の竹中香子とともに「宴会」を企画した。会場はJR・京急・東急の蒲田駅から徒歩10分ほどの出村商店街にある老舗の銭湯、蒲田温泉の2階座敷。チラシを読むと「バラバラな皆さんと、この社会の寂しさを囲んで“宴会”をしたい」とある。

公演タイトルは『寂しさにまつわる宴会』。銭湯の座敷で行われる「宴会」というので、飲み食いありの祝祭的パフォーマンスを想像したが、実際の上演は集団創作を通して構想されたドキュメンタリー演劇であり、多様な要素のゆるやかな共存が印象に残った。三河家と竹中が大衆演劇の端役女優と工場労働者をめぐる二人芝居を演じていると、唐突に上田が司会役をつとめるトークに切り替わる。トークでは3人の個人史にはじまり、各自のこれまでの体験談やお互いの活動へのコメントがたくみな話術で語られる。芝居とトークが交互に繰り返される中、孤独をめぐる哲学的・詩的な描写が語られたかと思えば、この作品をどのように3人で作ったのかというメイキングの話も出る。元宝塚の上田、大衆演劇の三河家、フランスの劇場でも活動する竹中という経歴もジャンルも異なる個性的な3人の存在感と軽快なトークに引き込まれ、虚構と現実を行き来する姿を堪能した。以下に興味深く感じた点を記したい。

2000年代以降のドキュメンタリー演劇の特徴は、普通の人々を当事者として舞台に登場させるところにある。たとえば2009年にフェスティバル・トーキョーで上演されたリミニ・プロトコルの『カール・マルクス:資本論、第一巻』では、プロの俳優ではない8人が登場した。『資本論』となんらかの関係を持つ8人は簡単なパフォーマンスを行ったり、寸劇を演じたりしながら、自分自身の経験を語ったため、客席にいた私は多様な人々の経験を共有する場に立ち会う感覚を得ることができた。ここ20年ほどの間に洋の東西を問わず多くの演劇人やアーティストが行うようになったドキュメンタリー演劇は、社会に生きる一人ひとりの多様な経験を共有するために演劇を外に開こうとする試みと言えるだろう。

今回の『宴会』が枠組みとして使ったのも、語り手の経験の共有をめざすドキュメンタリー演劇の手法であると思えた。ただ、舞台に登場したのは上田、竹中、三河家というプロの演劇人である。普通の人々に光を当てて演劇を外に開く試みというよりは、卓越した技量を持つプロ集団の手作り感に満ちたパフォーマンスという側面が強い。

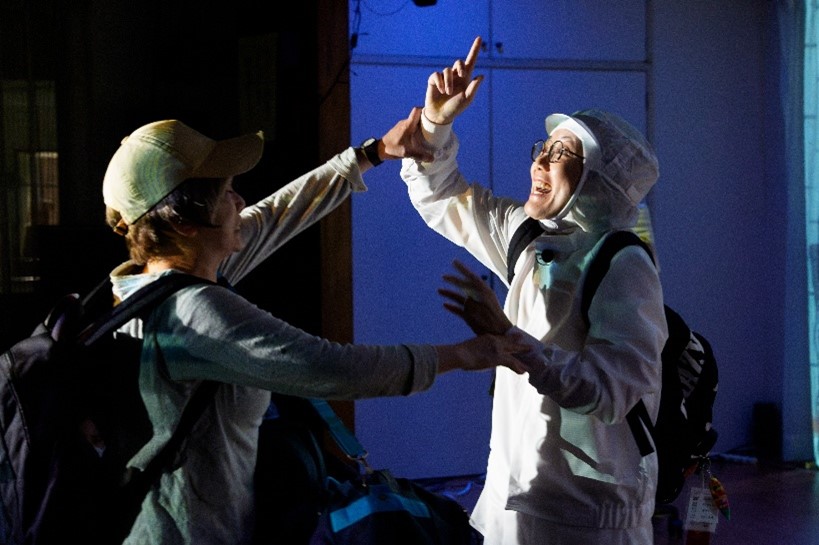

開演すると、上田、竹中、三河家の3人が色違いのカラフルなおそろいの着物姿で踊りを披露する。その後、大衆演劇の風物詩「送り出し」の説明があり、「送り出し」にまつわる物語が竹中と三河家で演じられていく。工場に勤める女性(竹中)が偶然立ち寄った芝居小屋で大衆演劇の世界に魅せられ、舞台に出ていた端役の女優(三河家)にのめりこむ。彼女の「推し活」が嵩じるあまり、悲劇的な結末をむかえるという物語である。

勤め先でいじめに遭い精神のバランスを崩した女性を演ずる竹中は、効率優先の男社会を批判するあまり、呪咀にも似た非難を口にすることもある。幼少の頃から旅回りの一座で育った女優の役は、大衆演劇のスターである三河家自身とも重なり合う。駆け落ち同然に暮らす二人。芸能と貧困とジェンダーという社会的テーマが描かれた末に、悲劇的な結末を迎える。

物語はトークや語りで何度も中断する。トークや語りの内容はどれも面白かったが、なかでも『宴会』の製作過程に関する話が印象に残っている。上田はこれまで自分で台本を書き、自分で考えたものを俳優に指示するというトップダウンのやり方で演出を行ってきたが、今回は自分が書いた台本をもとに、三河家と竹中にも台本作りに参加してもらい、合宿も行って「寂しくない」集団創作を実践したという。これには竹中のフランスでの経験が役に立った。近年フランスでは演劇現場のハラスメントが問題になり、創作環境そのものを変えていこうという新しい動きがある。その一つとして俳優同士の集団創作が盛んに行われるようになった。竹中自身、富裕な白人層中心のフランス公共劇場の観客層に不満を覚え、市民と一緒にドキュメンタリー演劇の手法で舞台を作り、日本でもデイサービス施設の研修に参加して作品を作っているという。演出家への権力集中に違和感を覚えるようになった演出家の上田が、竹中の経験を通してフランスでの集団製作によるドキュメンタリー演劇の手法を取り入れ、大衆演劇の三河家の参加を得て実現したのが、今回の『宴会』であろう。

トークを聞きながら舞台を見ていると、本来異質なさまざまの要素が共存しているのが感じられたが、それらを強引に統合しようとせずに、かといってバラバラに放置するわけでもない。物語の上演とトークや語りを繰り返しながら全体をゆるやかに配置して、狭い宴会場に集まった観客とともに共通の時空間を体験する場を生み出そうとしており、この試みは成功していたと感じた。

最後の場面は構成が面白く印象深かった。舞台中央で和装の化粧を始めた三河家に向かって、宴会場の後部で音響を担当していた上田が、どうしてあのような結末になったのか、寂しさからなのか、そもそもあなたは今誰を演じているのか、とマイクを使って質問を次々に投げかける。これに対して三河家は、自分が演じた役の延長で答えていたかと思うと、声色を変えて相手役の女性として答えたり、さらには役を離れて三河家本人として答えたりするが、そのうち問われることに嫌気がさし、「上から目線で分析するな」と言い捨てて化粧に集中する。すると上田はこの物語を思いついた発端を語り出す。それはドンキホーテの店内であり、圧倒的な量の商品と情報に囲まれているドンキの店内で体感した空っぽの時間を感じたとき、人間性のむなしさを悟ったのだという。心の中の穴という比喩を使って何度も強調されてきた「寂しさ」のテーマがここにあらためて確認されるが、この語りはふたたび中断され、舞台では三河家と竹中の2人が古典演劇の道行の引用を思わせる情緒的なしぐさで、しかし詩的かつ抽象的なセリフを駆使して、物語の最後の結末を演じる。

そして大詰めである。『愛燦燦』が流れるなか、真っ白の着物姿の三河家が客席の間をステージに向かってゆっくり進む。彼女は左右の観客におだやかに視線を送りつつ一歩、また一歩と静かに歩み、ステージにいたると、ゆるやかに堂々と踊って場内すべての人々の視線を釘付けにする。大衆演劇の自己引用だが、三河家は引用の枠組みをはるかに超えて、大衆演劇の真髄を客席に伝えたと思えた。彼女が登場したとき、複数の観客の「おっ」と息をのむ声にならない声が聞こえたばかりか、ハンカチを取り出して涙に濡れる目をおさえる観客の姿も見受けられた。上田がトークのなかで、はじめて旅芝居に触れたとき涙をおさえられなかったと語ったことが、良い意味で伝染したのかもしれない。大衆演劇への見事なオマージュを目の前にして、「寂しい」心は満たされて会場を後にした。