多様な舞踊文化の中で西洋舞踊史へのリファレンスと更新を続ける若き振付家――ノエ・スーリエ『The Waves』/竹田真理

動きの探求と眼差しの解像度

バレエを経験し、ポストモダンダンスを学び、舞踊史上の様々な言語を前提としたスーリエのアプローチは、『The Waves』を見る限り必ずしも何か新しい舞踊言語を提出するといったものではない。ただし動きを探究する眼差しの解像度は卓越している。インタビューやポストトークで明かされたのは「投げる」「打つ」「よける」「準備する」の4つの動作のリサーチに基づいて行われるという独自の振付の方法論だ。動作の原形はもはや作品中に見て取れないほどアレンジされているが、動作を素早く、あるいは時間を引き延ばして行うなど、速度やエネルギーの操作や変形がボキャブラリーの創出につながっているようだった。「準備する」とは奇妙に聞こえるが、バレエのプレパレーションに相当し、頂点に向かっていく直前の動き、何かの到来の途上にフォーカスするものだ。「途上の動き」は「欠片、断片」と並んで「フレーズを作らない」本作の鍵と言ってよさそうだ。

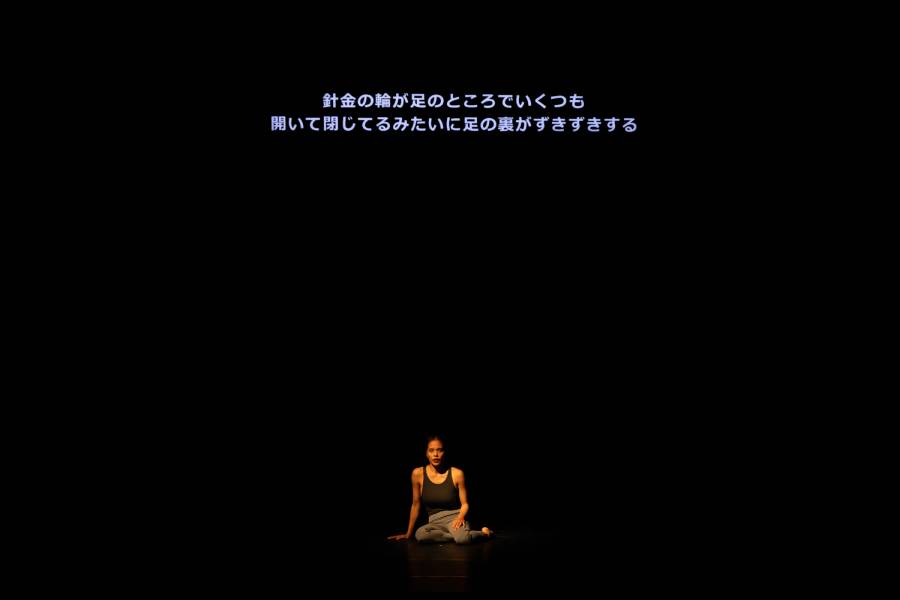

こうしたリサーチの過程をそのまま見るかのようなシーンが各ダンサーによるソロやデュオである。自身の身体を対象化するように自らの手で身体の各部位を掴み、動きの起こり、エネルギーの所在、身体の構造と分節の実際を探索する。とくに終盤近くの女性による長いソロでは、動機の在りかを丹念に探るダンサーの没頭ぶりに劇場全体が静まり返って見入った。未だ言葉を話さない幼児が手にしたおもちゃに没頭し、さかんに意識をはたらかせながら非言語で思考する過程を思わせる。ダンスを思考するとは、非歴史的な時間に立ち戻り、言語の外で、対象たる身体をラディカルに探り、自らと動きの関係を確かめながら、本質に出会っていくことなのだ。

オーガニックな舞台

ところでリサーチというと分析的、還元的に聞こえるが、前述のように舞台からは自然現象に近しいオーガニックな印象を受ける。光、風、波といった比喩は、トリシャ・ブラウンの、特に実験的だった初期作品より後の劇場作品について人々が寄せる言説を思い出させる。自然を愛したブラウンは「森の樹木の枝と枝の間のネガティブ・スペースに身体を入れて」などと自然に言及しながらダンスの動きを説明していた1)2017年の京都国際舞台芸術祭における『Anthology: Trisha Brown』上演に伴う関連トークでのトリシャ・ブラウン・ダンスカンパニー アソシエイトアーティスティックディレクターのキャロライン・ルーカスによる敬愛を込めた発言。、といった証言や、ブラウンの振付の特質についての「雲の形が移り変わっていく……砂山がすーっと崩れていくような」と自然の風景になぞらえての言及2)「イヴォンヌ・レイナーを巡るパフォーマティヴ・エクシビション」(2017)におけるインタビューより、自身もブラウンに強く惹かれると述べるダンサー・振付家の寺田みさこによる発言。などだ。身体の力学を重視する系譜に挙げられたもう一人の振付家、スティーブ・パクストンは、重力との関係や身体と身体の相互作用から動きを発生させるコンタクトインプロビゼーションの創始者であり、後期には背骨に着目した独自の身体理論3)“Material for the Spine”(背骨のためのマテリアル).参考:StevePaxton “Phantom Exhibition〜背骨のためのマテリアル”を展開したが、スーリエの方法論には共通の思考を見出せるように思われる。これらが示す方向性は、もう一方の「フォーマリスティックな」系譜にみる合理性、構築性、身体に強いる不自然さ4)カニンガムではコンピューターを用いて上体と下肢の動きを別々に作るなど、人間の身体の自然な運用からは発想し得ない振付が考案された。とは対照的である。

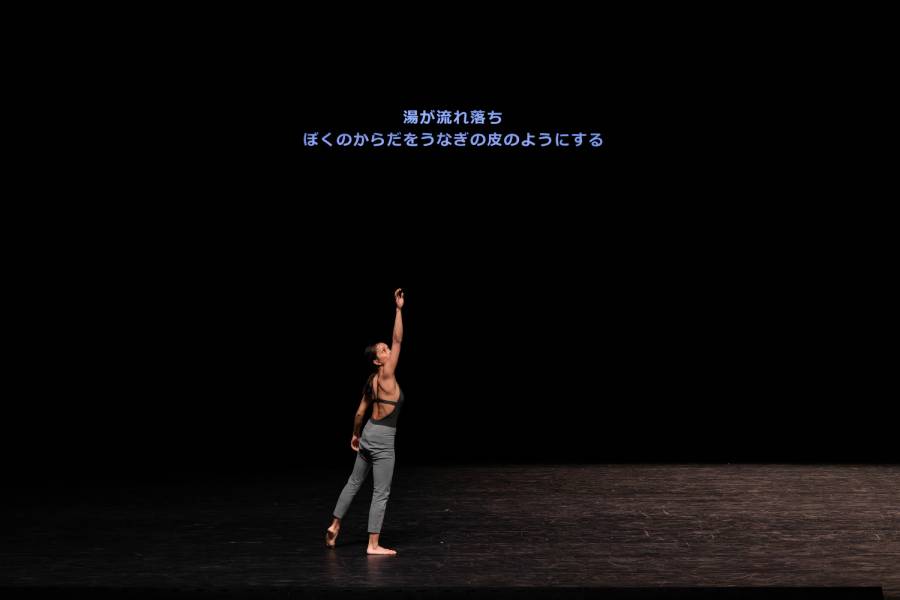

『波』のタイトルに因んでは、砕け散る波頭を思わせる個別の動きのみならず、アンサンブルにおいて、ある人の動きに被るように次の誰かの動きが来るといった構成が、ヴァージニア・ウルフの原作『波』における語りのスタイル、すなわち6人の人物のモノローグが地の文をほとんど挟まずに一定のリズムで連なっていくスタイルに重なる。うねりと凪を挟みながら、押し寄せる波さながらに、始まりも終わりもないムーブメントが生成と消滅を繰り返す。原作小説との関係をさらに言えば、上演中3ヵ所ほど、文章のパッセージが字幕で引用される。意味上のまとまりを持たないダンス作品を時間上3つの章に分けるとともに、完結しない愛の記憶や「美しいフレーズをでっちあげる…」などと語る文章、水浴の描写の皮膚感覚など、テキストの主題やニュアンスがほんのりとダンスに反映し、ナラティブへの回路が開かれているのを感じる。こうして様々な側面を見てくると、あらためて『The Waves』が、緻密かつ理論的な動きの探求に閉じることのない、多孔的な作品であったことが理解できるだろう。

註

| 1. | ↑ | 2017年の京都国際舞台芸術祭における『Anthology: Trisha Brown』上演に伴う関連トークでのトリシャ・ブラウン・ダンスカンパニー アソシエイトアーティスティックディレクターのキャロライン・ルーカスによる敬愛を込めた発言。 |

| 2. | ↑ | 「イヴォンヌ・レイナーを巡るパフォーマティヴ・エクシビション」(2017)におけるインタビューより、自身もブラウンに強く惹かれると述べるダンサー・振付家の寺田みさこによる発言。 |

| 3. | ↑ | “Material for the Spine”(背骨のためのマテリアル).参考:StevePaxton “Phantom Exhibition〜背骨のためのマテリアル” |

| 4. | ↑ | カニンガムではコンピューターを用いて上体と下肢の動きを別々に作るなど、人間の身体の自然な運用からは発想し得ない振付が考案された。 |