「文化の私物化」をめぐる衝突--ルパージュとムヌーシュキンの場合/ミシェル・ヴァイス

『SLÃV』

2018年夏のモントリオールでは、国際的演出家ロベール・ルパージュの作品二本が衝突を引き起こした。一方の側にはメジャーなアーティスト、もう一方の側にはマイノリティ・グループの代表者達。未曾有のデモと非難が「文化の私物化」をめぐり繰り広げられ、その矛先はまずルパージュに、そしてまたアリアーヌ・ムヌーシュキンにも向けられることとなった。ムヌーシュキンは1987年に、ルパージュは2007年に、共に最年少でヨーロッパ演劇賞を受賞している。問題となった作品とは、黒人奴隷の歌を含む『SLÃV』、そしてカナダ先住民の視点から見たカナダの歴史を語る『カナタ』である。

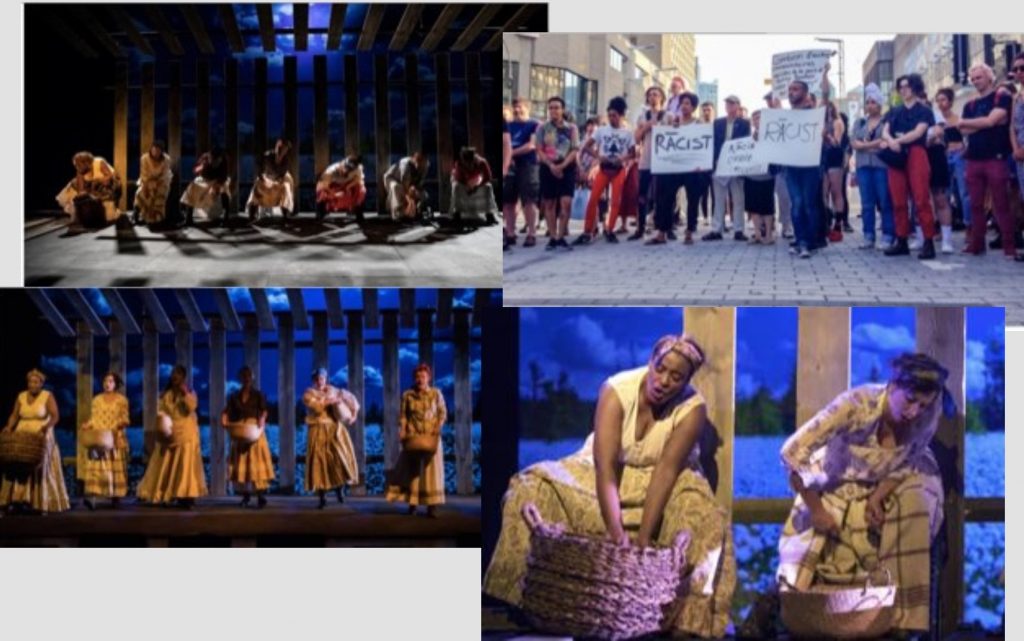

『SLÃV』は、モントリオール・ジャズ・フェスティバルで6月末にたった3回上演されただけで打ち切りとなった。その理由は、劇場の前に陣取った主に黒人からなる抗議者が激しいデモを繰り広げたからである。黒人俳優の数が少ない、主に白人により黒人文化が私物化されているという、というのがその内容だ。抗議者達のほとんどは、舞台も見ずに、観客達に対して人種差別主義者、白人至上主義者といった非難の声を浴びせかけた。たしかにルパージュは、事前に黒人の歴史家やアーティストたちに取材していたかもしれない。だが舞台で実際に歌った6人の俳優の内、黒人は2人の女性だけではないか。抗議者達にとって、これはあやまちと映った。つらい綿花摘み労働を生き残るために黒人奴隷が歌う姿を舞台にのせる以上、歌手達が黒人でないのはありえないというのである。

しかしここで私たちは一つの事実に注意を向けるべきだろう。主役を演じた女優ベティ・ボニファッシはセルビア系フランス人歌手だが、彼女はアメリカの綿花畑だけではなく、世界のあらゆるところにおける奴隷制のイメージを舞台でしめしたかった。「奴隷 (slave)」という単語はセルビアを含むスラブ系の人びとを元々指している、と彼女は言う。それにまた、ボニファッシは綿花摘み労働に携わる奴隷達のこれらの歌を、すでに何年も歌い続けていたのである。

***

『カナタ』は、アリアーヌ・ムヌーシュキンの太陽劇団が本拠地として使う「弾薬庫(カルトゥシェリ)」で2018年の12月に開幕する予定であった。この予定がモントリオールで発表されたのは6月だったのだが、タイミング的に『SLÃV』公演打ちきりの直後であったため、再びルパージュをめぐる新たな非難がわき起こることとなった。ここで言っておかなければならないことがある。この事態の進行中、ルパージュはケベック・シティ・オペラ・フェスティバルでの『魔笛』の稽古を終えるところだった。そしてやはり彼の演出によるカナダのストラトフォード・フェスティバルでのシェイクスピア作『コリオレーナス』の上演で主役を務めたのは、黒人俳優だった。

ケベックのカナダ先住民たちの非難は、『SLÃV』に対して黒人の抗議者達が向けた非難と同様のものだった。つまりこの作品はルパージュによる「文化の私物化」だというのである。ルパージュとムヌーシュキンは、このためにわざわざパリから一日だけモントリオールにやってきて、カナダ先住民コミュニティ出身のアーティスト達(約30人)と話し合いをおこなった。結果的に、7月26日付けの声明で、ルパージュは『カナタ』公演の中止を発表することになった。太陽劇団の俳優達と、4年間の共同作業を通じて作り上げてきた公演をである。理由は、上演開始のはるか以前よりモントリオールで繰り広げられたデモに鑑み、ニューヨークの大手共同プロデューサーが撤退を決めたからというものだった。

アーティストの表現の自由と、黒人ならびにカナダ先住民が舞台出演する権利との間で、激しい議論が繰り広げられた。9月5日、ムヌーシュキンは、パリの太陽劇団における秋フェスティバル期間中の12月15日に『カナタ』を上演すると発表した。作品の新タイトルは『カナタ――ファースト・エピソード――論争』である。この発表によれば、この作品はルパージュの劇団エクス・マキナの作品としてではなく、あくまで太陽劇団の名の下での上演となる。ただし、ルパージュは報酬無しで演出をつとめるということだった。

***

論争の要点はこうだろう。アーティストは、自分が属さないグループの役を演じてもよいのか? アンネ・フランクを演じる女優はユダヤ人でなければならないのか? ホロコーストを非難してよいのはユダヤ人だけなのか? マフィアについて語ることを許されるのはイタリア人だけだということになれば、奇妙な話ではないか。ある作家が言っていたが「歴史は被害者にのみ属するものではない」 ひるがえって、これらの問いがほとんど不条理とはいえ、マイノリティの俳優達が舞台活動に関わる権利は尊重されるべきだ。さらなる多様性を求める声は、実社会同様、ケベックの演劇界でも上がっていたからだ。

多くの知識人、そして数名の著名アーティストたちが、メディアに対し抗議の手紙を書いた。演劇現場を知らない運動家グループによる検閲に他ならないというのがその内容だ。『カナタ』は、太陽劇団の50年の歴史において初めて、創設者であるムヌーシュキン以外の演出家が、劇団員全員(34人)を率いて作る作品になるはずだった。ルパージュはすでに様々な国、言語、出自の俳優達とともに、多くの作品を作り上げてきた実績がある。太陽劇団はモンゴル、カンボジア、インド、古代ギリシャを舞台にした作品を作り上げてきたし、また海で遭難したアジア、アフリカからの移民たちも作品で取り上げてきた。そしてこの間、作品中でフィーチャーされたコミュニティを出自とする俳優達は一人もいなかったのである。

個人的見解になるが、演劇とは象徴的構築物であり、それだけでは舞台や社会全体における不十分な多様性という問題を解決できないと思う。もちろん、われわれはみな演劇に対するアクセスをマイノリティに対して拡げる運動を推進するべきだ。黒人、カナダ先住民、移民、そして女性、LGBTQ+、障害者……。しかし、目標達成のお墨付きを与えられる権威はどこに存在するのだろうか。ルパージュもムヌーシュキンも「インディアン」史の研究者と相談済みだった。そして彼らからの助言は、カナダ先住民系の出身者を『カナタ』の出演俳優に含めるべきだというものだった。しかし、何人登場させれば良いのだろうか。劇団員34人の内、10人をその枠にあてたとしよう。これで十分だと言える人は一体誰なのだろうか。何%ならば許容範囲内なのか。そして新しく加わる彼らを、長い年月を掛けて共同作業を続けてきた太陽劇団のアンサンブルにどうすれば組み入れることができるのだろうか。純血黒人、純血白人というアメリカ式の描き方は馬鹿げている。DNA分析によりすでに明らかになっているとおり、われわれのほとんどはむしろ人種的にも文化的にも「混血」なのだ。ケベックではだれもが「インディアンの血」を引いているという者もいるが、たとえばこれは私にはあてはまらない。私は、両親、そしてそのまた両親たちと同様チュニジアに生まれているからだ。ならば私はアフリカ人たちについて語る権利を持っているのだろうか。私は過去60年ケベックに住んできたが、それは私にケベック人について語る権利を与えてくれないのだろうか。モントリオールを訪れた時、ムヌーシュキンはケベックの「インディアン」アーティスト達に対して、二年ごとに太陽劇団で演劇祭を組織してみてはどうかという招請をおこなった。しかしこれでも彼らは満足しなかったのである。

ある意味、この物語が馬鹿らしいと映ってもおかしくない。そもそも演劇とは変身の芸術なのだから。演劇は言語や社会的障壁を超え、ここにはない現実を伝え、経験を共有するものだ。しかし、「インディアン」について語るために、正真正銘の「インディアン」たちを舞台に載せるべきかという問いは、決して単純ではない。カナダ・カウンシルは、特にカナダ先住民系のアーティストを対象にした、プロのアーティスト養成のための新しい助成プログラムを創設したばかりだ。またこれも言っておく必要があるのだが、4年前、カナダ先住民系アーティストの関与が不十分であるという理由で、『カナタ』のサポートをケベックの助成団体はどれも引き受けなかったのである。カナダ先住民系アーティストにとって、相談を受けるだけでは不十分なのだ。自分達は現場に、舞台にいて、創作過程に参加し、そして「賞賛」されるべき対象なのだと書いてきた先住民系アーティストさえ数人いた。彼らの物語を盗むようなアーティストたちに公的助成金を支払わうべきではないと彼らは言う。しかしながら、これはアーティストに拘束衣を無理やり着せることにはならないだろうか。白人アーティストは、黒人奴隷の運命に興味を持ち、人種差別を非難したいと思っただけで罰せられねばならないのだろうか。先住民の視点から見たカナダの歴史を語ってはならないのだろうか。黒人・白人だけで片付けられる人など一人もいない。どんなアーティストだって、肌の色には縛られない複雑な構築物なのだ。そしてムヌーシュキンが言うように、人類の歴史は万人に属するのである。「文化の私物化」がありえないのは、文化とは身体的・知的所有物ではないからだ。文化は特定の人々に属するものではない。純粋な文化などない。どんな文化も他文化の影響を免れないのだ。

『SLÃV』と『カナタ』に対して抗議を繰り広げた人たちはまた、舞台がキャンセルされたという事実に対し彼らが責任を問われるべきではないとも言った。デモが怖くてキャンセルを決めたのは制作側だというのだ。また、別に検閲の意図はないという抗議者もいた。この有名アーティストにより作られ、大劇場で上演されるこの二本のメジャー作品を契機に、彼らは自分達の存在を示したかっだけだというのである。

演劇評論家として言えば、一部の人に問題と映る要素を含む作品であれ、上演されるべきだと思う。そうすれば誰もが作品を批判できるようになる。そしてそれぞれの視点から賞賛なり非難なりをおくることができる。抗議者達は色々声をあげるだろうが、それでも私はこう思う。上演キャンセルにつながるかもしれないような事前デモは紛れもない検閲であり、非難されるべきだ。政治的正義=ポリティカル・コレクトネスの名の下にマイノリティたちが繰り広げる暴虐をわれわれは受け入れてはならないのだ。1)2018年11月、ヨーロッパ演劇賞関連行事開催地となったサンクト・ペテルブルクでは、世界各国の演劇評論家を集め、国際演劇評論家協会コンファレンス「今日のパフォーミング・アーツ――自由と(不)寛容――」(14日)が開かれた。本記事は、そこにおけるミシェル・ヴァイス氏の発表原稿である。(編集部)

(翻訳 野田 学)

註

| 1. | ↑ | 2018年11月、ヨーロッパ演劇賞関連行事開催地となったサンクト・ペテルブルクでは、世界各国の演劇評論家を集め、国際演劇評論家協会コンファレンス「今日のパフォーミング・アーツ――自由と(不)寛容――」(14日)が開かれた。本記事は、そこにおけるミシェル・ヴァイス氏の発表原稿である。(編集部) |